Socio Onorario e Collaboratore Scientifico dell’Osservatorio dei Processi Comunicativi, collabora con il Comitato Scientifico della rivista elettronica M@GM@ e il Comitato Scientifico della collana I Quaderni di M@GM@ pubblicata da Aracne Editrice; laureato in Sociologia all’Università degli Studi di Trento; è stato componente dell’équipe del Professore Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste; diplomato all’INSERM di Parigi in epidemiologia psichiatrica; fondatore dell’U.O. per l’epidemiologia psichiatrica ed autore di numerose ricerche e valutazioni; specializzato in statistica sanitaria e programmazione sanitaria; esperto nel settore della cooperazione nel campo della salute mentale nella Repubblica di Argentina e del Cile; presidente dell’Associazione Iniziativa Europea, Trieste.

Abstract

Tutto questo insieme di visioni dell’istituzione porta a ristrutturare tutti i rapporti dove la saccenteria dell’autoritarismo è bandita. Ed ecco le assemblee e le riunioni dove ogni componente è terapeutico, dove conta anche il silenzio. La socializzazione delle persone, anche dei degenti, anche degli esclusi, significa che tutti quanti non sono amorfi. Partecipano alla propria cura, si riabilitano attraverso il controllo delle attività dell’istituzione. Ma anche questo giunge a punti di svolta, specie se il macro interviene con leggi ad hoc.

Uomo seduto Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919) Galleria degli artisti Spiša

Ecco: la guerra in Europa - nella fortezza Europa[1] - compie il suo primo anno di vita. Riavvolgiamo i fotogrammi.

1° giugno 1971. Scendo dal treno che nella notte mi ha portato da Torino a Trieste. Sono circa le 8 del mattino ed alla stazione centrale mi attende Franco Basaglia e sua moglie Franca. Sono su una R4 (Renault) grigio chiaro targata Venezia e stanno guardando il gruppo di passeggeri che si avviano verso la città. Franco mi individua e mi chiama (ci eravamo già incontrati a Parma e a Venezia). Salgo in auto e via per le strade affollate e trafficate fino al rione di San Giovanni, sede del manicomio. Entriamo tutti e tre insieme per la primissima volta. Franco Basaglia neo direttore, Franca Ongaro Basaglia sua moglie e collaboratrice ed io sociologo borsista con alle spalle studi e training di psicologia sociale e psicanalisi istituzionale e sociologia clinica in quel di Parigi nonché un’esperienza di addetto al Segretariato Psichiatrico della Provincia di Cuneo e di consulenze varie ad istituti assistenziali e di assistente a psicologia sociale e del lavoro dell’Università di Torino.

I cancelli del manicomio triestino si aprono non appena Basaglia dice chi è e si richiudono prontamente. La R4 si inerpica per la strada in salita contornata da aiuole e alberi ben tenuti (nessunissimo in giro, ovviamente) e si ferma nel piazzale centrale dove sorgeva il palazzo a due piani della direzione. Saluti piuttosto sinceri da parte della segretaria e di qualche altro e via subito con l’ispettore Milan (gran brava persona) a far la visita ai reparti. Tirati al lucido in vista dell’evento ovvero dell’insediamento del nuovo direttore (la cui fama di essere dissolutore dei registri manicomiali era ben nota e anche preoccupante) ma certamente non troppo dissimili da ciò che già avevo visto e registrato nel manicomio di Racconigi in provincia di Cuneo. Stessi odori, stessi suoni, stesse chiusure, stesse elucubrazioni scientifiche per diagnosi apodittiche che volevano dimostrare la inconfutabilità di chi le emetteva e della predizione verso il nulla di coloro ai quali esse erano rivolte. Reificazione totale. Persone spoglie e spogliate.

Ecco… eliminata ogni confutabilità, ogni possibilità di messa fra parentesi, ogni praticamente possibile e dunque vero e reale. La persona resa oggetto ed espropriata dalla sua caratteristica di essere -invece- miniera di gioie e scarti come pure la comunità tutta. Alienazione ordinata, ordinata dal e nel manicomio o frenocomio od ospedale psichiatrico in maniera più insinuante. E che risponde alla sola domanda del “dove li metto” ma non certo cosa faccio con lei/lui, o meglio ancora cosa facciamo insieme a lui o a lei.

Io resto subito a Trieste e mi sistemo provvisoriamente e a pagamento (15mila lire mensili) in una stanzetta con un lettino nel reparto accettazione, al primo piano che era completamente disabitato e vuoto. Nell’autunno vennero altri giovani medici. Franco Basaglia per tutta una stagione si divideva fra Trieste e Parma.

Avrete capito o intuito… per studi, per educazione, per lavoro ero dalla parte del fare insieme. Cominciai con l’imprinting di Basaglia a fare le assemblee di reparto; tutti i giorni. Analizzarle insieme a medici e infermieri e all’assistente sociale dopo ogni seduta in cui emergevano bisogni e desideri dei pazienti ricoverati, difficoltà relazionali con infermieri e fra di essi e critiche feroci all’autoritarismo e alle logiche dei controlli. Il dispositivo della parola tornava in azione. Dove c’era solo il silenzio interrotto da urla per silenziare ancor più si tornava ad esprimersi. In vario modo. Anche solo con gesti, con allusioni o silenzi significativi. Anche se i cancelli erano ancora chiusi, con la copertura direzionale di Franco Basaglia – che significava grosso modo e fantasticamente “libertà” – usammo le nostre vetture personali, del resto non ce n’erano altre vista la chiusura totale dell’istituzione, per portare dei pazienti in giro per la città o a prendere un caffè in un baretto. Ricordo la meraviglia del sig. Lucio che era entrato in manicomio poco prima della seconda guerra[2] mondiale e lì era rimasto segregato. Più di trenta anni rinchiuso. Era meravigliatissimo dalle autovetture che circolavano, dalla città che pareva un formicaio con quel suo grande va e vieni. Nei giorni festivi iniziavano le prime feste con musica e danze e qualche bibita rigorosamente analcolica. Pian piano si aprirono le porte, si fece il bar e tantissime altre cose, anche la cooperativa “lavoratori uniti” ovvero realizzazione di scambio non vincolato alla moneta in cui i contraenti sono vincolati da vincoli extraeconomici. Non c’erano, infatti, ancora soldi (il massimo, appunto, della cooperazione). Una libertà terapeutica cominciava a serpeggiare. Per arrivare a creare la prima cooperativa (dei “matti” dicevano volgarmente) incominciammo le riunioni con gli infermieri che erano addetti al controllo dei pazienti/lavoratori. Spalare il carbone per le caldaie, trasportare i rifiuti [3], la biancheria sporca e poi pulita, fare lavori di fatica per la manutenzione, aiutare nel laboratorio del calzolaio, del materassaio, nella legatoria, in tutti i meandri della cucina e lavanderia erano compiti (lavoro concreto ma non retribuito) svolti esclusivamente da pazienti [4]. Al mattino indossavano la divisa blu come gli operai e via a lavorare. Facevano anche il giardinaggio, la cura del verde. Ed alle riunioni partecipavano gli stessi lavoratori, molto contenti di ragionare insieme, di elaborare la coscienza ed identità di lavoratori. Qualche volta si pranzava insieme, anzi spesso per parecchi mesi. Con noi partecipava anche una giovane dottoressa specializzanda in neuropsichiatria. Ed alla fine ci fu lo statuto della cooperativa lavoratori uniti. Il primo presidente fu lo psicologo, unico, di etnia slovena. Egli mi insegnò che durante il fascismo la lingua slovena era proibita e gli stessi cognomi sloveni dovettero subire l’italianizzazione. Cittadini italiani ma di lingua slovena venivano deprivati della loro identità. Anche per questo favorii la sua nomina a presidente della neo cooperativa, trovando anche il consenso di Basaglia proprio spiegandogli questo punto. Il suo nome era Danilo Sedmak, morto nel marzo del 2022. Altri componenti del Consiglio Direttivo della Cooperativa erano infermieri come Tullio Fragiacomo e Nerina Baldassarre. Persone con grande esperienza e attenzione ai meandri istituzionali ed ai rapporti sociali. Nel procedere alla creazione della cooperativa a statuto già redatto incontrammo anche il rifiuto del tribunale commerciale che pensava che i “matti” non dovevano lavorare[5]… ma ce la facemmo. La Provincia mise a bilancio i fondi per pagare le persone non più “matte” ma “lavoratori”. Per loro: cambio di statuto sociale. In un’ottica sociologica… scambio di redistribuzione quando appunto un centro politico è in grado di raccogliere delle risorse e di ridistribuirle fra i membri della comunità[6].

Sul versante del miglioramento delle condizioni di vita nei reparti, grazie all’interazione sindacale, gli operai dei cantieri navali ci donarono i loro armadietti, quelli in ferro utilizzati per il cambio degli abiti da lavoro, dismessi ma in buon stato che finalmente dettero un poco di privacy ad ogni persona ricoverata!! Una prima risposta al bisogno. Usammo per il trasporto il camioncino dei cantieri!!! Uno spettacolo di speranza interattiva e di liberazione comunitaria. E di grandi sorrisi per avere finalmente un posticino ove mettere le proprie cose anche se miserrime.

La mia presenza ribaltava con il semplice fatto di esserci (anche la notte) e del fare anche incontri o colloqui serali e notturni l’idea della chiusura istituzionale. La disponibilità era esercitabile in pratica e trasmetteva interazione diretta e l’affettività precedentemente interrotta, anzi attentamente controllata affinché non saltasse mai fuori, subiva una circolazione inaspettata. Non mancarono le bacchettonerie, le pruderie, forse anche fraintendimenti calunniosi (si era sempre nel regime dell’istituzionale totale) … ma con l’ironia, la battuta dissacrante e un poco di psicanalismo di frontiera si misero queste cose nel limbo, nella dimensione di non nuocere più di tanto. Erano anche gli anni della liberazione sessuale… o no? Alcuni colleghi anziani mi raccontarono che le loro mogli dicevano che erano ritornati “giovinoti”. Già, il superamento pratico dei registri istituzionali comporta sempre una liberazione, un qualche cosa che salta fuori dal represso. E saltano anche quelle istituzionalizzazioni stantie ed obsolete. Già. Ma erano anche gli anni in cui alcuni sapevano cosa era il saggio di profitto cioè: s= Pv/(c+v) e che il capitale non avrebbe retto di fronte ai tassi di interesse uguali a zero. (Marx non aveva certamente pensato a tassi sotto zero!!) E in quel periodo anche se a Trieste la destra era ancora rigogliosa perché le vicende della seconda guerra mondiale, con l’esodo e le foibe con confini abbozzati e anche poco convincenti – ma tali erano – costituiva un terreno fertile in cui si può dire che le ferite belliche ancora sanguinavano non appena ti mettevi ad osservarle. Però non poteva più di tanto se non additarmi su certa stampa come “il noto sociologo marxista”. Tentativo di riduzione dell’identità professionale!!!!

In quegli anni la guerra era lontana ma anche ben presente nelle coscienze: il Vietnam, tanto per intenderci. Il capitale era una categoria utilizzata e criticata. Si sapeva della sua forza, non solo quella militare, e della sua capacità di mettere in movimento potenze e energie anche non immaginate e immaginabili. Dunque si era prudenti ma anche e soprattutto perseveranti. La lotta di classe girava, il popolo esisteva, i candidati al Parlamento o ai Consigli comunali e provinciali erano abbastanza rappresentanti del popolo. Oggi lo sono di partiti che non esistono più. Spettacolarizzati anche essi.

Guy-Ernest Debord aveva scritto da poco La Società dello Spettacolo in cui additava che le relazioni sociali erano mediate dall’immagine, in un monologo auto elogiativo. La società e la realtà erano (sono) frammentate e venivano (vengono) tenute insieme dalla spettacolarizzazione. Feticismo delle merci e isolamento dell’individuo illuso, però, di far parte di quell’ordine che si tiene su da solo. Sembra di leggere l’oggi, ovvero lo spettacolo che si presenta in due forme: quella diffusa, tipica delle società capitalistiche (consistente nella pubblicità delle merci); e quella concentrata, propria dei regimi burocratici (consistente nella propaganda). Ovest – Est! Proprio in risposta alla passività omologante, imposta dalla società dello spettacolo, i situazionisti si proponevano di recuperare l’autonomia dell’esperienza individuale attraverso la creazione di situazioni aggregative e di esperienze artistiche e culturali grazie alle quali l’individuo potesse ritrovare il suo protagonismo. “Sous les pavés de Paris, la plage!!”

Noi, invece esperivamo un praticamente vero e dunque possibile di interazioni sociali concrete, umanamente fatte di odori e discussione, di incontro affettuoso e di acerbi rimbrotti ed esternazione di giudizi e opinioni espresse anche in modo assai popolare o da basso fondo. Ma anche incontri con i familiari, con quei nuclei di famiglia che da anni avevano quasi del tutto perso la relazione se non l’immagine del loro parente o congiunto. E delle volte visite serali o notturne in abitazioni popolari, magari in compagnia di qualche infermiere più disponibile, per convincere chi si era allontanato in maniera autonoma senza vere e proprie dimissioni ad affrontare il percorso terapeutico e, in alcuni casi, anche solo per definire quello burocratico ovvero chiudere il ricovero con una vera e propria dimissione negli orari degli uffici preposti. Ciò che restava però era sempre l’altro. Se non ce la facevi più eri certo che sarebbe subentrato un altro/a. I volontari/ie da tutto il mondo erano una vera energia operativa. Sotto i pavimenti, dentro gli stessi muri del manicomio si inverava una spiaggia. Forse un situazionismo operazionale al quale non era estranea la cultura sociologica, psicologica, psichiatrica, fenomenologica, marxiana, farmacologica, analitica e statistica. Apparentemente straccione e sicuramente più facile da inserirvisi che a descriverlo o spiegarlo. I giovani psichiatri dell’epoca erano anche molto ferrati nel somministrare gli psicofarmaci senza dimenticare la relazione, il rapporto. Si sapeva che la reciprocità non era derivante da un contratto bensì da un’alleanza. Forse anche da una complicità in certi casi ad elevata conflittualità intra-famigliare o sociale. I giovani psichiatri, anche se giovani, erano ben consapevoli, molto più di me, della forza che deriva dal potere tecnico o scientifico, specie se medicale. E dunque potevano risolvere più velocemente e con meno spreco di energie altrimenti volte al coinvolgimento ed alla ricerca del consenso, le questioni inerenti l’apertura delle porte, i permessi ad uscire dal reparto o meno, la concessione dell’articolo 4 cioè la trasformazione del ricovero coatto in volontario bypassando così la questione del rigido controllo e responsabilità. Maggiore libertà, in breve.

Fu così che affrontai l’analisi di Trieste per delimitare le zone psichiatriche su cui impiantare successivamente i centri di salute mentale sul territorio. Una ricerca semplicemente sociologica della città di Trieste con riguardo alle strutture per età, all’occupazione, alle malattie attinenti alla salute mentale. Nello svolgimento di questo lavoro, essenziale per predisporre la deliberazione provinciale sulla materia, ebbi l’incontro e il conforto scientifico di un giovane e promettente sociologo triestino: Luciano Zantedeschi. Una persona molto preparata e molto buona. Mi accompagnò anche sul campo, nei quartieri della città. Luciano era sicuramente una promessa della politica impegnata di Trieste. Purtroppo la malattia di cui soffriva ebbe il sopravvento e, giovanissimo, ci lasciò.

Il mio studio prima di essere consegnato alla Amministrazione Provinciale fu discusso da tutti i giovani medici e non solo. Così le zone psichiatriche sorsero. In Francia si parlava di settori psichiatrici, noi zone, più semplicemente. 5 Zone con 5 équipes e ognuna diretta da un primario con tre altri psichiatri ed una ventina di infermieri. Le risorse asserragliate nel manicomio venivano pian piano rovesciate nella città, a disposizione. Il nuovo si faceva trasformando l’istituito, trasformando l’istituzione e dunque tenendo sotto controllo i costi. Il superamento del manicomio aveva bisogno di centri operativi sulle 24 ore. Anche con posti letto per fare fronte a situazioni critiche che non potevano essere gestite a domicilio. Non chiacchiere e basta. Poi, i dati ci dicevano che tutti i ricoveri all’ospedale psichiatrico provenivano coattivamente attraverso il pronto soccorso ospedaliero[7]. E così si iniziò la consulenza psichiatrica presso l’astanteria dell’ospedale civile e i ricoveri coatti arrivarono quasi a zero. Ancor prima della promulgazione della legge 180. Una legge che viene chiamata Basaglia ma che non fu affatto scritta da Basaglia e che nessun politico si intesta. Sappiamo che Amintore Fanfani, presidente del Senato e Pietro Ingrao, presidente della Camera si misero d’accordo per far approvare velocemente la legge 180. Correva l’anno 1978, mese di maggio. C’era in ballo il referendum promosso dai Radicali per abolire la vecchia legge del 1904. Pochi giorni prima era stato assassinato Aldo Moro. Il suo corpo fu trovato il 9 maggio. Al Governo c’era Giulio Andreotti, ministro della sanità era Tina Anselmi. Fra poco tempo Sandro Pertini sarebbe diventato Presidente della Repubblica. Relatore della legge fu Bruno Orsini[8], onorevole, neuropsichiatra e appartenente alla Democrazia Cristiana. Il testo fu redatto in commissione con la partecipazione dell’ on. Rubes Triva (PCI) e dell’on. Angelo Tiraboschi (PSI). Insomma la “solidarietà nazionale” produceva i suoi frutti.

Facciamola breve, con le parole di Antonio Luchetti scritte in seguito, nel 2021. «Una volta Allen Frances[9], psichiatra americano che ha coordinato le task force per il manuale diagnostico statistico americano diffuso in tutto il mondo e spesso scambiato come un manuale di psichiatria, ha affermato, parafraso, «che se si fosse ammalato nella psiche avrebbe voluto essere curato a Trieste».

Vennero a Trieste Robert Castel (fui anche suo ospite a Parigi[10]), Félix Guattari, Erving Goffman (invitato da Michele Zanetti - presidente della Provincia di Trieste, personalità di grande cultura e intelligenza che non dimenticherò mai - per il primo convegno sulle Minoranze etniche cosa estremamente all’avanguardia per quegli anni), David Cooper, grande ispiratore del permissivismo e autore della Morte della Famiglia, Ronald Laing, Michele Risso, Gian Franco Minguzzi, Piera Piatti, Giulio Bollati, Natalia Aspesi, Vittorio Basaglia, Ugo Guarino, Giuliano Scabia, Giorgio Forattini, Dario Fo e Franca Rame, Giorgio Bellavitis, Sergio Santiano, Gian Butturini, Uliano Lucas, Claudio Ernè, Fabio Battellini, Raymond Depardon, Serena Rossetti, Oliviero Toscani (poi), Laura Betti, Ota De Leonardis, Diana Mauri e tantissimi altri fra cui Vera Maillard e Bennet della W.H.O. - mental health department. Trieste ebbe il suo centro studi perché la direzione della salute mentale divenne Centro Collaboratore dell’OMS per la salute mentale, appunto. All’O.P.P. di Trieste, ricordo volentieri, c’era anche un’altra sociologa, molto brava, Maria Grazia Giannichedda[11]. Franco Basaglia teneva in considerazione questa competenza sociologica.

Ed io con la ricerca e con la statistica tornai al versante sociosanitario/epidemiologico non senza esser passato dal… dormitorio pubblico. … Eccomi dunque al Gaspare Gozzi![12] In realtà era il nome della via a sfondo cieco, non distante dalla stazione centrale, che dava il suo nome all’alloggio dei poveri, ovvero il dormitorio pubblico. All’incirca 450 persone, di cui una cinquantina donne. Tutte le notti venivano a dormire in stanzoni con letti di ferro ed al mattino… tutti fuori. Difficile potersi lavare o lavare la biancheria specie per i più anziani. Sole o pioggia, brezza o bora, febbre o salubrità: tutti via e tutti dentro solo alla notte. Si, c’erano 5 o 6 lavoratori friulani (per lo più) che per risparmiare si accontentavano del letto e della promiscuità. Come personale trovai un direttore che svolgeva tutti i compiti amministrativi; una brava persona che viveva con la moglie ed un figlio piccolo al primo piano ed era amante della bicicletta da corsa che inforcava ogni sera per pedalare sulla strada costiera. Era coadiuvato, si fa per dire, da un guardiano che nelle ore serali lo affiancava per riscuotere i soldi (poche lire) per accedere a dormire. In quelle ore interveniva anche un vigile urbano, come deterrenza. Ben presto la guardia ossia il vigile urbano non venne più: c’eravamo noi che garantivamo. E bisogna dire che con le buone maniere, la pazienza si riusciva a cambiare il clima generale dell’ospitalità ed evitare i comportamenti aggressivi. Aiutare chi non ce la faceva a salire le scale (l’ascensore non esisteva)[13], magari fare in modo che evitassero il pagamento se proprio non avevano i soldi, cambiare gli abiti troppo lerci e magari bagnati[14]… curare la persona cioè faceva sì che le relazioni sociali fossero meno improntate alla conflittualità tanto difensiva quanto offensiva nei confronti dei lavoratori. La maggioranza degli alloggiati (poveri, molto indigenti) aveva dei buoni dati dall’ente per dormire senza pagare. Gli alloggiati erano per lo più anziani/e, un discreto numero era dedito al bere, altri presentavano disturbi comportamentali che spesso li facevano entrare o ricoverare coattivamente all’ospedale psichiatrico. Moltissimi alloggiati erano persone provenienti dall’Istria e ne rappresentavano uno zoccolo duro e stabile di stanzialità. Dall’Istria, cioè da quella terra che va da Capodistria a Pola e a Fiume e che aveva subìto un grande esodo. Alcuni parlano di almeno 250mila persone che lasciarono pressoché tutti i loro beni, proprio tutti, per trovare rifugio in Italia dalla fine del 1945 in poi. Il governo titino impediva ogni attività che avesse a che fare con la libera iniziativa, cosa che correlava negativamente con lo spirito dei contadini amanti delle loro proprietà e armenti e con la cultura dell’imprenditorialità che era ben radicata in generale. Dunque confisca dei beni. La radna snaga, (letteralmente forza lavoro) nei fatti era lavoro coatto specie per i cittadini reputati non allineati. Tutto ciò spingeva la popolazione autoctona dell’Istria a fuggire. Insomma ci fu una grande discriminazione di coloro che erano italiani o di “sentimenti italiani”. Fonti dirette mi dissero che i nuovi dirigenti croati e coloro che in essi si identificavano erano molto propensi a mettere in atto il “piano Čubrilović” - che mi pare fosse di origine serba - ministro dell’agricoltura che teorizzò il lavaggio etnico, in breve la pulizia etnica. Contro gli italiani rimasti, considerati minoranza. I più benestanti diventarono “nemici del popolo”. Bastava una delazione, allora come oggi nei paesi totalitari, per vedersi ghermito dalle lunghe e poderose braccia della polizia. E sparire completamente, troppo spesso.

Lì, al dormitorio pubblico, fui tenuto a battesimo dalle “foibe”. Per uno che veniva dal Piemonte le foibe erano qualche cosa di ignoto. A parte l’immagine del cunicolo e della profondità non mi dicevano null’altro. Robe da speleologi. Eppure moltissimi alloggiati, non certo la maggioranza ma un buon terzo, esternavano la loro paura e raccontavano di essere fuggiti anche tardivamente dalla Jugoslavia titina per paura di finire nelle foibe. Incredibile. E incredibile anche il silenzio della sinistra ufficiale e i tentativi di minimizzazione dei fatti cercando di ridurli ad una contabilizzazione al ribasso delle persone sparite. Però rimaneva il timore, spesso il terrore, l’ossessione[15], il ricordo dei tormenti di chi era fuggito (non a tutti gli Istriani veniva concesso di optare per l’Italia in senso reale). C’erano molte difficoltà, create ad hoc, ricatti, arresti da parte delle autorità iugoslave anche a guerra ampiamente finita. Trovammo anche qualche apolide, già; anche il governo italiano in alcuni casi rendeva difficile ottenere la cittadinanza italiana per gli esuli istriani quando fuggiti dopo il 1960 o all’intorno. Le ferite derivanti da una guerra passata si erano, troppo spesso, trasformate in piaghe che a guardarle si mettevano a sanguinare. Specie in questi luoghi dell’emarginazione, del controllo sociale.

Al “Gozzi” c’erano due folti gruppi che a quel tempo si potevano definire di sinistra l’uno e di destra l’altro. I due gruppi più attivi, cioè quelli più partecipanti al lavoro di trasformazione. In realtà non alimentavano la conflittualità come accade oggidì con la spettacolarizzazione della politica e sulle vicende personali c’era abbastanza rispetto. Magari uno dava del ‘matto’ all’altro e viceversa. Nulla di più. E così si poté avviare una sorta di autogestione – limitata – grazie alla creazione del Comitato degli Alloggiati. Presidente fu Edi Faelli, anziana personalità – riconosciuta da tutti quanti - e già facente parte del PCI triestino di cui aveva vissuto tutte le tortuosità e vicissitudini. Così gli alloggiati erano finalmente e per la prima volta rappresentati e potevano far presente le loro istanze in tutte le sedi. Il Comitato fu formalizzato con atto notarile grazie alla disponibilità del notaio che era il papà di uno studente della succursale del liceo non molto distante e che insieme ad altri giovani si erano dati da fare per aiutarci. Il Comitato portò avanti la battaglia sul bisogno alloggiativo e sulla opportunità di avere accesso gratuito al dormitorio. La contraddizione si stava spostando!!

Nel frattempo avevo dato luogo all’équipe psicosociale del Gaspare Gozzi. Tre sociologi – Augusto, Carlo, Gabriele - ed una psicopedagogista/psicologa – Giuditta-. Incredibile. Tutti precari ma per niente precari sul lavoro e col lavoro. Facemmo di tutto. Si lavorava anche a stretto contatto col Comitato e con tutti. Migliorie di tutti i tipi; mettemmo su anche un ambulatorio per le terapie iniettive intramuscolari, trovammo risorse. Persino il Prefetto venne a farci visita, come già detto. E tutto aiutò a rompere l’isolamento. Cosa molto apprezzata da tutti gli alloggiati fu quando potemmo permettere che coloro che non si sentivano bene potevano restare nelle camerate, a letto. Poi sarebbe passato un medico a controllare e valutare se il malessere perdurava. Altri potevano sostare liberamente nel soggiorno. Anche nel periodo diurno! Il comitato di quartiere partecipò, venne poi il medico condotto con un nuovo ambulatorio e si poté, finalmente, restare in camera se si stava male senza essere spedito immediatamente al pronto soccorso ospedaliero. L’apertura dei soggiorni con comfort (televisione, biliardo, calcio balilla, giochi, quotidiani, libri etc..) dava l’impressione di un centro diurno. Poi facemmo la prima comunità autogestita con sette alloggiati in un grande appartamento preso in affitto nella zona del viale principale di Trieste. Ogni alloggiato aveva una propria camera ben arredata[16]. L’alloggio comunitario – il primo a Trieste – fu intitolato a Frantz Fanon[17]. Questa comunità ricevette anche la visita del regista Carlo Lizzani che si fermò a colloquiare con gli ospiti e ricordare insieme a loro il periodo del primo dopoguerra a Trieste.

Tante soffitte o seminterrati reperiti nelle zone popolari o periferiche della città, a basso costo e ristrutturate alla meno peggio con volontari e alloggiati per sistemare i più giovani. Poi lotta con l’IACP per avere case popolari, per vedere riconosciuto un punteggio anche per gli alloggiati. Anche il Sunia ci dette un aiuto in tal senso. Facemmo anche una grande ricerca sulle case sfitte. Ne trovammo oltre 4500. Dicevano che era impossibile sapere questi dati. Per niente vero. Bastava vedere i contatori dell’acqua: se erano fermi da parecchio tempo allora l’abitazione era vuota anche se catapecchia! Indicatore molto affidabile. Questo per dire che volendo nella comunità la miniera o la cava c’è sul serio. La ricerca, per dare forza alla richiesta di abitazioni per gli alloggiati, fu condotta insieme ad una giovanissima ingegnera civile molto brava e disponibile, Giuliana Zagabria. Grande. Dentro il dormitorio si aprì una mensa tutta nuova e gestita dagli alloggiati grazie alla cooperativa Lavoratori Uniti. Si installarono anche le lavastoviglie che riuscivano a sterilizzare piatti e posate e così si aiutò l’igiene generale e si ridussero contagi vari e anche la tbc venne debellata.

Al Gaspare Gozzi riuscimmo anche e liberare dei locali al primo piano (quando il direttore andò in quiescenza e traslocò) per inserire il centro di salute mentale della prima zona con una équipe composta da psichiatri, infermieri e assistente sociale e sanitaria. Un grande passo verso la territorializzazione dell’assistenza e della apertura di tutti i ghetti. Ed anche per una migliore assistenza di quegli alloggiati che stavano scemando in numero ma che costituivano uno zoccolo duro per mancanza di abitazioni alternative. Le pensioni incominciavano ad arrivare – quante pratiche, quanti tentativi di ricostruzione di carriere lavorative molto spesso senza contributi versati e molte di queste incombenze erano risolte da studentesse volontarie della scuola di servizio sociale o da assistenti sociali volontarie - i sussidi integravano le rendite pensionistiche e l’assistenza medicale si stava davvero decentrando e non solo abbordava bensì coinvolgeva i più emarginati[18]. Per qualche alloggiato più giovane potevamo anche utilizzare qualche borsa di lavoro. Ad uno, addirittura, che proveniva da Pisino e che era capace a riparare orologi di ogni tipo, attrezzammo uno stanzino piccino come laboratorio: riparò gli orologi di tutti ed anche di qualche abitante esterno. Un grande cambiamento, generalizzato anche a strutture del Comune e dell’E.C.A., ente gestore e proprietario del “Gaspare Gozzi”. Assemblee serali anche con la cittadinanza[19] offrivano la presa diretta dell’emarginazione sociale e di quanto si stava facendo ed ancor più la visione di un’utopia vicina fatta di alternative e di responsabilizzazioni individuali e collettive. Sul versante operazionale l’idea dell’ ”operatore unico” faceva allontanare quelle separazioni rigide, burocratiche dovute alla divisione sociale del lavoro. Un conto le competenze ed i saperi – che potevano anche socializzarsi ed essere appresi – un conto i mansionari e le loro contemplazioni. A nessuno veniva in mente che nel corso di una crisi si potesse lasciar perdere – abbandonare cioè – la persona interessata perché l’orario volgeva al termine. L’elasticità dei registri, il sapere che si era presenti comunque e operativi avrebbe permesso ricuperi in momenti più propizi senza troppe formalità e sudditanze. Circolava fiducia, reciprocità e onestà.

Poi venne il 1976. La conflittualità sociale, le brigate rosse, gruppuscoli diversi e anche troppi, irrompevano sul palcoscenico della società anche con estrema violenza. Al Gaspare Gozzi c’era anche un ampio magazzino già dato in affitto dall’E.C.A. a privati ma ormai abbandonato. Gli avevamo messo gli occhi addosso proprio per farne la sede del comitato e delle assemblee. Era dotato anche di un bel soppalco. Dalla parte del potere istituzionale c’era una discreta apertura ma si procrastinava. Come sempre. Ciò dette lo stimolo o l’appiglio ad un gruppo di giovani a spingersi all’occupazione. La loro motivazione era volta ad avere uno spazio da usare come centro sociale ma cercavano anche di dare una mano agli alloggiati, di essere solidali con loro anche se i loro rapporti interpersonali erano solo con alcuni. Con quelli che volevano, anch’essi, tutto e subito, stufi e stanchi delle piegature e dilazioni e sofferenze. Una solidarietà strumentale e infantile: tutto e subito. Ma con qualche complessità in più. Una regola questa che non va molto d’accordo con la prassi delle istituzioni e dei loro procedere!! Ma non fu tanto l’occupazione in sé a scatenare la reazione – che fu non molto forte, tutto sommato – (beh, c’eravamo noi in quei paraggi come garanti di un certo ordine generale!!) quanto una scritta in rosso che era apparsa sul muro e che fu ampiamente fotografata. Era indirizzata a dileggiare, purtroppo ed esecrabilmente, la morte del giudice Francesco Coco (e due uomini di scorta: Giovanni Saponare e Antioco Deiana) avvenuta a Genova con un agguato terroristico ad opera delle brigate rosse. Fu troppo, come si dice. Così venni chiamato dal presidente, risottolineo che era uomo di larghe vedute e di grande cultura e onestà; non a caso egli aveva voluto Basaglia a Trieste. Mi invitò ad agire per liberare i locali e parlando con gli occupanti ottenni, insieme a tutti i colleghi, la liberazione degli stessi. Per questa inopinata occupazione rassegnai comunque le dimissioni al fine di creare alla bell’e meglio un ammortizzatore alla conflittualità agita e ritornai all’ospedale psichiatrico dove iniziai ad inverare ed implementare i gruppi appartamento.

Il Gaspare Gozzi continuò il suo processo di deistituzionalizzazione. Fino a quando nei primi del 2mila, divenuto io presidente dell’I.T.I.S., azienda pubblica di servizi alla persona e che era il prodotto della trasformazione istituzionale dell’ECA (gestiva una grande casa di riposo) fu venduto all’Opera dell’Università di Trieste che la ristrutturò in casa dello studente. Vicino alla stazione centrale, con un servizio di autobus per ogni sede universitaria rappresenta un’ottima localizzazione. Una riconversione finale di un bene pubblico che da ghetto è diventato servizio per la comunità intera. Non male. E senza passare attraverso abbandoni e decadimenti estremi.

Le comunità alloggio o gruppi appartamento erano per me – come per Basaglia - il volano del lavoro di inserimento sociale delle persone emarginate. Al “Gozzi” avevo avuto una buona pratica di esse. Si trattava di inserire gli ospiti dell’ex manicomio. Ormai tutti con godimento dei diritti civili e non più ricoverati ma “ospiti”. Poveri, la cui povertà era chiara ma non per questo era scodellata alla città ed alle sue istituzioni senza farsene carico. Bisognava inventarle tutte, usare il possibile. Pensioni, sussidi mensili ed una tantum, contributi erano gli strumenti operativi insieme alle cure degli psichiatri e infermieri. Fu così che si affittarono, pian piano ma anche in termini non affatto lenti una ventina di appartamenti. Le case d’epoca, a Trieste, specie nella zona del centro, erano piuttosto ampie e le stanze potevano contenere comodamente due e in qualche caso tre letti con tutti gli arredi consoni per rispettare la privacy ed il comfort. Ampi soggiorni e cucine e due bagni, di solito. Retaggio di un’architettura austriaca. Non erano in buono stato. Necessitavano di lavori anche se non eccessivi e di adeguamento del riscaldamento. Si faceva. Eravamo ben rodati. E spesso aiutavano a dipingere anche gli infermieri e a lavorarci dentro. E si trovava sempre infermieri/e che poi avrebbero preso in carico la struttura con gli ospiti. Tutto il giorno e se la necessità lo richiedeva anche di notte. Compresenza dei due sessi con gli ospiti. Inserimento sociale ed apprendimento delle regole di rispetto e convivenza. Ricordiamo con simpatia il giorno della festa della donna quando alloggiati e ospiti timidamente offrivano il fiore di mimosa alle donne! Finalmente dei sorrisi, del rispetto. Come fare a prendere in affitto gli appartamenti? Analizzai le strutture sociali delle zone: mai scegliere quelle che avrebbero comportato difficoltà forti e tensioni perché avere come vicini degli ospiti dello psichiatrico alimentava in qualche troppo ben pensante borghese dei timori e la paura di vedersi svalorizzato l’immobile. All’agenzia immobiliare dicevo che avremmo dato vita ad uno studio di psicoterapia e riabilitazione sociale di persone per lo più anziane e con problemi pregressi. Ma che sarebbero state presenti giorno e notte e con assistenza adeguata. Affittanza ad uso professionale, non abitativo semplice. Qualche lira in più come costo. In qualche caso si faceva anche l’assemblea condominiale e si spiegava la non pericolosità degli ospiti e anche la disponibilità da parte del personale sanitario ad effettuare eventuali terapie iniettive a qualche condomino che ne avesse avuto necessità previa sua prescrizione medica. Insomma, si andava avanti. Il punto iniziale era analizzare e sommare le varie risorse necessarie: pensioni, sussidi, una tantum, fornitura delle materie prime per cucinare tutti i giorni, lenzuola etc.. e suppellettili e mobili. Si riusciva a trovare tutto usando donazioni e fondi di magazzino. Al trasporto e trasloco ci pensavamo tutti insieme. Anche i medici davano una mano. Ed ecco gli appartamenti. Inserimento sociale vero! Nacquero le “deleghe” per avere riscontro e controllo bonario su pensioni e sussidi affinché ogni appartamento avesse garantita la sopravvivenza ed il pagamento dell’affitto e bollette varie. Ciò che restava era argent de poche e per le spese minute di ognuno. Ma anche per potersi permettere qualche sfizio, come un abito o cappotto etc.. per essere più eleganti. Dalle deleghe partì quell’attenzione al problema che dette poi vita alla legge sull’amministratore di sostegno. Già, nel frattempo stavano cambiando i tempi. L’ossessione amministrativa ricordava la necessità burocratica, il timore non affatto campato in aria di essere accusati di appropriazione indebita o cose simili richiedeva qualche cosa in più. Che però comportava, volenti o nolenti, il rientro alla grande della divisione sociale del lavoro. Del potere, sì proprio così. Una limitazione alla fiducia. La complessità delle relazioni socio-amministrative richiamavano il potere e meno la competenza e la disponibilità. Non è un caso che fra gli amministratori di sostegno annoveriamo oggi molti avvocati o giù di lì. Così è certamente più facile perpetuare l’ordine sociale della maggioranza, la sua valorialità mettendo sotto tutela complessiva la persona minoritaria che va a perdere, comunque, aspetti della sua soggettività e modalità di espressione e del vivere. Non sempre i modelli del “minus” sono accettati: c’è sempre qualcuno – molto spesso i parenti che temono lo sperpero delle risorse non ancora proprie – che sa cosa è meglio per l’altro!

Con l’apertura dei centri di salute mentale si era affrontata anche la questione – ovviamente – della mensa. Non era possibile fare una mensa interna vera e propria, se non per i casi acuti che erano pochi. Ed allora convenzioni con dei ristoranti. Una cosa molto importante e stimolante, che aiutava la ripresa e l’inserimento sociale delle persone che così si ponevano in maniera sempre più consona nel “pubblico”. Interazioni positive. Così anche i nuovi alloggiati negli appartamenti potevano contare su una chance in più. Una grande scuola di inserimento sociale. Uno di questi ristoranti fu le Barettine, gestito dalla Cooperativa, nel centro iper-storico della città e diretto e organizzato da un grande infermiere con la sua famiglia. Ci andammo anche con Silvio Garattini, direttore del Mario Negri di Milano che era venuto a Trieste a presentare il mio volume “Le reti di pietra”[20]. E naturalmente con altre personalità come con Giorgio Bignami e PierLuigi Morosini dell’I.S.S[21]. e in seguito Antonella Lattanzi sempre dell’I.S.S. (biologa e ricercatrice), giornalisti, scrittori, politici. Ecco la presa diretta, l’immagine reale, senza mediazioni: a tu per tu con l’emarginazione e l’inserimento. Un’emarginazione che assumeva la caratteristica propria della omogeneizzazione con i modelli comportamentali dei cittadini non etichettati da diagnosi ‘psy’ pesanti. Ci dette una mano il cambiamento dei costumi, della moda stessa. La casualisation della società intera. Questo fatto ha allargato le maglie, dalle forme del lavoro a quelle dell’abbigliamento. Le sneakers o snikers, tanto per dirne una. Se una persona indossava ciabatte andava bene lo stesso. Più semplice. Certo non erano scarpe da 500€… il lusso arrivava comunque altrove ma non inficiava ancora il mondo. Oggi sicuramente lo condiziona. La nostra creatività era nella trasformazione istituzionale: il dormitorio non era solo “letto disadorno” ma luogo di ristoro, di incontro, di assemblea di dibattito, di elaborazione, di cura, di mostra. Idem lo psichiatrico: non solo reparti ma cure appropriate, appartamenti, laboratori, feste, ristorazione, bar, incontri, teatro, cinema, corsi etc.[22].

Insomma… possiamo già avere a questo punto un materiale apparentemente empirico che ci dice qualche cosa: l’istituzione, anche quella totale, è un’entità giuridica – ma non solo - che ha le sue radici nelle persone. Al massimo il registro sociale può tollerare una relativizzazione positivistica della stessa istituzione ma non affrontare la sua negatività e conseguente negazione dell’altro. Nell’istituzione c’è il sistema globale e se non si considera questo si fa al massimo della sociologia dell’organizzazione cioè delle normative tipiche della filosofia del diritto[23]. Così il tabù del sapere che è la funzione pedagogica dell’istituzione (in questo modo si addentra negli io nei sé e plasma le coscienze con delle false coscienze) e rappresenta la sua universalità riesce facilmente a denegare il particolare che nel nostro caso sono le persone emarginate, sofferenti e facilmente negabili nei loro registri ammantati dalla scienza ‘psi’ e farmacologica. Tutti un insieme di cellule, senza anima. Ma la psichiatria senza psiche non può esistere! Non vi pare? E così se non si sta attenti la singolarità subisce una stortura che ci porta a fare della sociologia organizzativa che al massimo è elitaria cioè degli illuminati che non può che negare la devianza come realtà e contraddizione del sociale e dunque i devianti, gli emarginati che sono trasformati in poveri, in malati, in borderline, in disoccupati, in marginali, in pigri, in schizofrenici, in depressi, in negatività. Da eliminare. Uomini e donne ai quali è negata la relazione, la cittadinanza. Ma la trasformazione istituzionale deve avvenire soltanto tenendo presente anzi con la presenza attiva del particolare – i devianti – mettendo in evidenza la necessità di prevenzione, dunque del cittadino in sé e per sé, e non della malattia perché così facendo si avrebbe come risultato nient’altro che un aumento della prevalenza della malattia stessa.

Questi concetti mi hanno sempre accompagnato in tutti i successivi incarichi che ho svolto. Come ricercatore del Mental Health Center di Trieste, come coordinatore e direttore sociale e servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria di Gorizia, come direttore dei servizi minori di Trieste e dirigente della provincia di Trieste. Sempre a cercare, anche con il limite di una sociologia organizzativa spicciola, di creare rapporti diretti, senza troppe mediazioni. Non facile, perché anche se si vuole inverare efficienza ed efficacia troppo spesso – se non sempre – si pestano i piedi di coloro che pensano di avere un potere e di coloro che attribuiscono loro questo stesso potere. L’istituzione del potere, radicata in ognuno. Identità prismatica, allora, la mia. Che illumina le sue facce insieme o almeno non una soltanto alla volta. Come vorrebbe l’istituzione, che opacizza tutte le altre e con esse, inesorabilmente, anche la stessa, quella che si crede illuminata. La cultura sociale dell’immagine fa tutto il lavoro bruto.

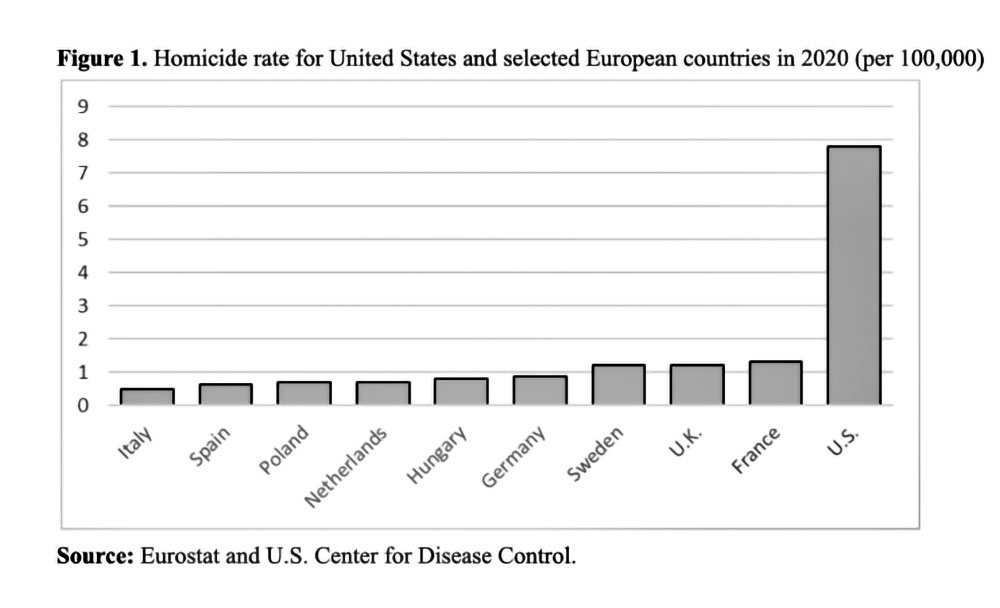

Facciamo andare avanti, adesso, i fotogrammi… e siamo ad un anno dalla guerra, inizialmente operazione speciale, che vede l’Ucraina invasa dalla Russia. Sono anche trenta (30) anni dal trattato di Maastricht, nei Paesi Bassi, che fissa i tre pilastri dell’Unione Europea: le Comunità europee; la Politica estera e di sicurezza comune; la Cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Forse siamo alla fine di un ciclo politico che vede l’Europa piuttosto ferma. L’ultimo paese che è entrato nell’Unione è stato la Croazia. Abbiamo assistito recentemente a richieste che sembrano più significative per l’ammissione alla Nato, facendoci quasi dimenticare che un conto è l’Alleanza Atlantica un altro è l’adesione alla Nato. (La Francia, tanto per dire, è nell’Alleanza ma non nella Nato!). Prima della guerra russo-ucraina ce sono state molte altre, anche in Europa. L’area dei Balcani è stata teatro di scontri violenti e di nefandezze e crimini. Le ex repubbliche iugoslave hanno usato le armi fra di loro; Belgrado[24] è stata bombardata con aerei che partivano anche dalla base militare di Aviano. Il Kosovo, la Bosnia, Siria, Libano, Palestina, Yemen, Sudan… In tutto il mondo. Pensate, a Trieste una casetta in un luogo residenziale già adibita a ospitalità per ex degenti psichiatrici divenne risorsa per i bambini martoriati dalla guerra nell’ex repubblica iugoslava e bisognosi di cure. Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo sono stati i tre giornalisti della RAI di Trieste uccisi dalle granate a Mostar il 28 gennaio 1994. In onore loro la fondazione che è sorta aiuta i bambini feriti, ammalati. Insomma la guerra ci ha sempre lambito. Le armi hanno sempre lasciato resti umani, ferite, profughi, migranti e continuano a farlo. Troppo spesso lo dimentichiamo. Non è facile. Leggiamo, sentiamo spesso della violenza omicida nel mondo. Non solo come prodotto della guerra. Ed ecco il grafico che presento e che “Neodemos” mi ha fatto vedere. Una gran bella differenza fra Europa e Stati Uniti.

Ecco non vorrei che ciò che spinge il micro ad agire con la pistola o il fucile (la psiche individuale statunitense) diventi spinta del macro. Un macro (stato) che diventa incapace, che non riesce ad affrontare il conflitto se non con gli spari. Guerra cioè. É vero, gli imperi hanno le loro logiche. Lo dico alla carlona, l’impero non ammette le altre nazioni. È influencer, dominator. Una grande questione. Le tradizioni imperiali rendono complicate le relazioni internazionali. La società dello spettacolo rende più facili le dominazioni. Ci rendono facilmente soggetti alla propaganda anche se non siamo proprio al vertice della scala F, quella delle personalità autoritarie. Che ci sia una relazione fra il grafico e gli scenari di guerra nel mondo? Senza nulla togliere alla terza Roma, cioè Mosca[25]. In Russia se un uomo o una donna si vestono con una maglia gialla e mettono una sciarpa blu, oggi, vengono arrestati. Giallo e blu uguale a bandiera Ucraina, dunque tradimento. Il fatto che giallo e blu dia il verde, colore complementare, e dunque correttamente accostabili gli altri due, va nel dimenticatoio. Potenza della “guerra”. Potenza dell’ideologia, dell’istituzione[26].

Leggere Ghassan Kanafani – ritorno ad Haifa, ediz. lavoro – e apprendere che gli abitanti delle case palestinesi sono stati buttati fuori con la forza per lasciare quello spazio agli Ebrei provenienti dai paesi martoriati dalla seconda guerra mondiale ed anche essi estremamente martoriati, sopravvissuti, profughi anche essi… ti rende le cose più vicine e complesse. Insieme ad un senso di tristezza e di impotenza e di sconsolazione. Come sentirsi, forse, presi in giro dalla storia studiata in quanto, alla fin fine, incominciamo a considerare e verificare, che salta troppi “passaggi”.

Passaggi che nel nostro lavoro di trasformazione istituzionale non possono essere elisi, dimenticati anche perché vengono lentamente ma inesorabilmente a plasmare la nostra stessa identità, la sua messa in forma. Se li saltiamo corriamo il rischio di perdere il ritmo della messa in forma e dunque di iniziare a soffrire troppo. Sarà per questo che oggi avere dei rapporti diretti, ricercarli, viverli davvero mettendoli in pratica è diventato desueto. Troppe complicazioni. Meglio depotenziare. Meglio usare i socials, il meta. Ne siamo certi?

Consigli di lettura per le realtà trattate

Michele Zanetti con Francesco Parmegiani “Basaglia” Una Biografia, ediz. Lint Editoriale, Trieste 2007.

A cura di Franco Basaglia “L’Istituzione negata” rapporto da un ospedale psichiatrico, ediz. Baldini + Castoldi, 2018 o edizione Einaudi (la prima uscita in libreria).

Augusto Debernardi, Carlo Gerbaldo “Pratiche di deistituzionalizzazione”, la trasformazione del dormitorio pubblico G. Gozzi di Trieste, ediz. Il Pensiero Scientifico, 1982.

Altri volumi nella collana C.N.R. del pensiero Scientifico Editore. Nel 1981 uscì “La riforma psichiatrica” per spiegare agli psichiatri italiani la legge 180. È il secondo volume di una collana realizzata con il CNR, l’unica del Pensiero Scientifico a cui manca "il numero 1". Avrebbe dovuto scriverlo Franco Basaglia, che però morì poco dopo.

Appendice

Divertissement di sociologia finanziaria scritto nel 2012.

Il Bar “L’Urlo” di Renzo.

Renzo è il proprietario di un bar, uno di quelli dove si beve forte. Si chiama “l’Urlo”, nella volgata, naturalmente. Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre o le consumazioni o le frequentazioni, escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e di pagare in seguito. Segna quindi le bevute su un libro che diventa il libro dei crediti (cioè dei debiti dei clienti). La formula "bevi ora, paga dopo" è un successone: la voce si sparge, gli affari aumentano e il bar “l’urlo” diventa il più importante e frequentato della città. Lui ogni tanto rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga: è un rialzo virtuale. Così il volume delle vendite aumenta ancora. La banca di Renzo, rassicurata dal giro d’affari, gli aumenta il fido. In fondo, dicono i risk manager, il fido è garantito da tutti i crediti che il bar vanta verso i clienti: il collaterale a garanzia. Intanto l’Ufficio Investimenti & Progetti Finanziari, ufficio creato dalla banca di Renzo in outsourcing con la multinazionale “Standard and Poverty” che qui viene detta familiarmente “sa-de-pover”, ha una pensata geniale. Prendono i crediti del bar di Renzo e li usano come garanzia per emettere un’obbligazione nuova fiammante e collocarla sui mercati internazionali: gli Sbornia Bond, commercialmente definiti “Urlo Bond”. I bond ottengono subito un rating di AA+ come quello della banca che li emette, e gli investitori non si accorgono che i titoli sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. Così, dato che rendono bene, tutti li comprano.

Conseguentemente il prezzo sale, quindi arrivano anche i gestori dei Fondi pensione a comprare, attirati dall’irresistibile combinazione di un bond con alto rating, che rende tanto e il cui prezzo sale sempre. E i portafogli, in giro per il mondo, si riempiono di Sbornia Bond. Un giorno però, alla banca di Renzo arriva un nuovo direttore che, visto che in giro c’è aria di crisi, tanto per non rischiare gli riduce il fido e gli chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite. A questo punto Renzo, per trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il che è ovviamente impossibile essendo loro dei disoccupati che si sono anche bevuti tutti i risparmi. Le pensioni sono diventate merce rara, anzi rarissima. Nessuno riesce più ad averne; i vecchi continuano ad occupare i posti di lavoro. Nel pubblico impiego si parla di molti esuberi. Renzo non è quindi in grado di ripagare il fido e la banca gli taglia i fondi. Il bar fallisce e tutti gli impiegati (lavoratori) si trovano per strada. Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 90%. La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l’attività: niente più prestiti alle aziende. L’attività economica locale si paralizza. Intanto i fornitori di Renzo, che in virtù del suo successo gli avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si ritrovano ora pieni di crediti inesigibili visto che lui non può più pagare. Purtroppo avevano anche investito negli Sbornia Bond, sui quali ora perdono il 90%. Il fornitore di birra inizia prima a licenziare e poi fallisce. Il fornitore di vino viene invece acquisito da un’azienda concorrente che chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa gli impiegati (lavoratori) e delocalizza a 6.000 chilometri di distanza. Per fortuna (e grazie a un Governo Tecnico controllato dai banchieri) la banca viene salvata da un mega prestito governativo senza richiesta di garanzie e a tasso zero.

Da dove arrivano questi soldi?

Semplice, per reperire i fondi necessari il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al bar di Renzo perché astemi o troppo impegnati a lavorare. Bene, ora potete applicare la dinamica degli Sbornia Bond alle cronache di questi giorni, giusto per aver chiaro chi è ubriaco e chi sobrio e chi pagherà il conto del Bar di Renzo la cui banca è stata molto abile a scegliersi i finanziatori (grazie allo stato) non senza l’originario multi-level marketing dei bond!

Note

[1] Fortezza Europa è un concetto messo su nel 1942 dalla Germania nazista per indicarne la potenza e invulnerabilità. Il termine è stato ripreso da Predrag Matvejević e Giacomo Scotti (nostri amici e compagnons de route littéraire et pas seulement) a proposito della questione immigrazione già all’inizio degli anni duemila. Ed anche utilizzato da Marina Moretti nelle sue liriche.

[2] A proposito della guerra ricordiamo il lavoro di L. Toresini, B. Norcio e M. Trebiciani – Fogli di Informazione - sulla deportazione di 39 pazienti psichiatrici ebrei dall’OPP di San Giovanni – nome comunemente dato al manicomio che sorgeva appunto nel rione di San Giovanni - avvenuta il 28 di marzo 1944 ad opera delle SS. Sulle cartelle cliniche ritrovate in archivio era scritto “di religione israelitica, prelevato manu militari per destinazione ignota”. La destinazione era la Risiera di San Sabba che era il campo di concentramento e di sterminio con tanto di forno crematorio in Trieste che era diventata parte integrante dell’Adriatisches Küstenland, Litorale Adriatico cioè. (formalmente non annessa alla Germania ma militarmente e amministrativamente da essa controllata; praticamente non più Italia!).

[3] All’ospedale psichiatrico di Trieste i materiali pesanti, rifiuti compresi e anche la biancheria venivano trasportati da un carro trainato da un cavallo. Lo chiamavano “Marco, “Marco Cavallo” ed era la mascotte dei pazienti ricoverati che ogni tanto lo potevano vedere, aguzzando gli occhi, quando passava davanti alle finestre con le grate. Marco cavallo è diventato il cavallo azzurro, una bellissima scultura in legno e cartapesta ideata da Vittorio Basaglia e costruita con il concorso di tutti nel laboratorio artistico ricavato nel reparto “P”, il primo reparto che fu chiuso con l’équipe coordinata da Luciano Carrino, psichiatra che aveva lavorato al manicomio di Lione e che oggi fa ancora il presidente della Kip International School negli uffici della FAO di Roma dopo un lungo periodo come “esperto di sviluppo” al Ministero degli Esteri. Nel febbraio del 1973 Marco Cavallo uscì dal manicomio, questa volta trainato da e con un grande corteo di operatori e pazienti e familiari e amici e cittadini e percorse le vie della città. L’epopea di Marco Cavallo è narrata in un bel libro di Giuliano Scabia che ogni sera, per tutto il periodo della sua costruzione, girava il comprensorio e si fermava davanti ai reparti a narrare ciò che si era fatto: un cantastorie della liberazione istituzionale che affrontava i bisogni delle persone.

[4] Interessante ricordare che una volta rientrati nei vari reparti, queste stesse persone mangiavano col solo cucchiaio. Forchette e coltelli erano considerati utensili pericolosi per… “soggetti pericolosi”. Ma quando andavano a lavorare, asce, pale, picconi, rastrelli, coltelli, seghe, martelli etc. No! Ah… per abituare all’uso delle posate io e un medico psichiatra, Lucio Damiani, iniziammo fin dai primi tempi ad andare a pranzo nei reparti mangiando al tavolo con i degenti stessi. Anche nel reparto “d” che era considerato quello degli ‘agitati’. Ricordo che gli infermieri schierati attorno ai muri ci guardavano attoniti e forse preoccupati. Pian piano le posate entrarono a far parte dell’inventario e dell’uso comune.

[5] Si vede che la nozione di “ergoterapia” colpiva tutti i settori, anche quello giudiziario. Lavorare si, terapeuticamente beninteso (!), tutti i giorni, 6/7 ore al dì, sempre. Il compenso: qualche sigaretta e l’aria fresca dei viali del manicomio. Punto. Terapia, dunque. Oppure… Arbeit macht dich Frei (Il lavoro di rende libero) o Arbeit mach frei come era scritto sul cancello del campo di sterminio.

[6] Una nota un po’ polemica. Non avevamo soldi, questo il punto. Eppure abbiamo fatto cooperazione. Non sarebbe mai stata possibile una forma di cofinanziamento come si chiede oggi in Europa per i progetti culturali e di cooperazione. Il punto è che sulla base di questa concezione, per fare, anche cooperazione, occorre cofinanziare. Il lavoro svolto per cooperare non conta perché non è cash. Si può quantificare, ma ciò non vale, non conta più. Richiederebbe studi per approntare parametri capaci di ridurre eventuali attribuzioni o accuse di accondiscendenza e favoritismi. Se lavorate anche per cooperare, se il vs lavoro è dono allora non potete ‘contare’. In tutti i sensi. Non Potete, punto. Idea strana per l’Europa dello scambio. Dove questo diventa solo scambio di mercato, scambio impersonale, che ricorre appunto all’equivalenza numerica determinata dalla moneta. Gulp. Insomma una cooperazione culturale che estromette in un certo senso la “bellezza”, anche se essa può richiamare i canoni di Johan Johachim Winkelmann – ucciso a Trieste in una locanda per derubarlo di alcune monete preziose donategli da Maria Teresa d’Austria – o di Giovan Battista Piranesi. Ma non solo. Più facile contare i talleri, gli scudi!!! Quelli rubati… non solo a Winkelmann. (Bruxelles odierna insegna che cooperare vuol dire cofinanziare con valige piene di cash. Peccato, tristemente già codificato).

[7] La dizione burocratica ma assai sostanziale con cui si procedeva al ricovero coatto era: “pericoloso a sé e agli altri e di pubblico scandalo”.

[8] Mi pare di ricordare che l’on Orsini definisse “estremistiche” le posizioni di Basaglia!!! Poi, circa 10 anni dopo, lo contattai – contattai anche Stefano Rodotà nell’occasione – per segnalare che una cooperativa di Reggio Emilia era sbarcata a Trieste per cuccarsi l’appalto di lavoro della Cooperativa Lavoratori Uniti (quella sorta proprio all’ospedale psichiatrico). Trovai in lui molta compartecipazione come anche moltissima in Rodotà. Ma, forse, era l’inizio dell’involuzione della cosiddetta sinistra. Mala tempora currebant! Iniziava l’epoca della aziendalizzazione e del mercatismo tout court. Mercato come regolatore della vita sociale: ma va.

[9] Allen Frances, del 1942 - stesso anno di nascita di Franco Rotelli che è succeduto a Franco Basaglia come direttore dei servizi psichiatrici di Trieste che, però, ci ha lasciato il 16 marzi 2023 - è professore e presidente emerito del Dipartimento di Psichiatria e Scienze del comportamento presso la Duke University School of Medicine.

[10] A Parigi nella primavera del 1972 partecipai anche ad un corso residenziale presso l’I.N.S.E.R.M. –Institute Nationale de la Santé Et de la Recherche Médicale – e precisamente all’Unité de recherches sur l’épidémiologie des troubles menteaux avec l’Organization Mondial de la Santé. Questo istituto non era distante dall’ospedale psichiatrico di Sainte-Anne. Nell’occasione facemmo delle simulazioni sulla zonizzazione psichiatrica. Ricordo lo stupore che colpì il direttore quando vide che progettavo con cura le risorse umane e materiali necessarie per garantire la cura e l’assistenza alla salute mentale di una zona urbana di 50/60mila abitanti. Infatti egli, sapendomi assistente di Franco Basaglia ovvero di colui che egli pensava negasse tout court la malattia mentale, si aspettava una “sparata” ideologica e negazionistica. Più complessa, invece, la questione!! E crebbe il rispetto nelle posizioni italiane/triestine.

[11] Oggi è presidente della Fondazione Basaglia. L’archivio è conservato presso l’ex ospedale psichiatrico di Venezia sull’isola di San Servolo.

[12] Gaspare o Gasparo Gozzi, letterato veneziano della piccola nobiltà del ‘700 fu anche uno dei primi pensatori a riflettere sulla emancipazione femminile e sulla necessità dell’istruzione anche alle donne! Perché al Gaspare Gozzi? Intanto cominciamo col dire che il dormitorio pubblico era una delle funzioni dell’E.C.A. di Trieste ovvero del già Istituto Generale dei Poveri ideato, se ricordo bene, anche da Domenico Rossetti nel 1818 che dette vita alla Pia Casa che ancora oggi esiste sebbene rimodernata nel corso dei vari anni e che ospita un 430 anziani per lo più non autosufficienti. L’Ente Comunale di Assistenza sorse in Italia con la legge n° 847 del 1937 che aboliva le preesistenti Congregazioni di carità. Il fascismo sostituì la parola "Carità" con la parola "Assistenza". Nel 1977 le funzioni assistenziali passarono ai comuni. A Trieste si ebbe così l’Istituto Triestino per l’Assistenza Sociale che poi nel 2003 la Regione Friuli Venezia Giulia trasformò in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Questa la storia, in breve, della istituzione. Nel 1972 l’E.C.A. triestina aveva come presidente il sig. Ferdinando Scarazzato che aderì all’intesa con la Provincia di Trieste retta da Michele Zanetti (entrambi di quella D.C. con visione lungimirante e orientata alla evoluzione della società triestina) per adeguare l’assistenza del dormitorio pubblico. Fu così che parlandone con Basaglia si decise di inviarmi proprio come sociologo – per parecchi mesi da solo – a prendermi cura e a cercare di trasformare quel posto. Col presidente Scarazzato ebbi diverse occasioni di incontro e parecchie tensioni. Mi piace però sottolineare la sua paziente bonarietà quasi istintiva anche se collocata nel reticolo del gioco politico con cui doveva confrontarsi. Ma anche quelle telefonate a Zanetti per cercare di capire cosa stesse mai succedendo in quel luogo dal quale proveniva, tra l’altro, anche un Comitato degli Alloggiati il cui presidente fu ricevuto in un colloquio diretto. Un posto, quel dormitorio, dove le difficoltà sociali si concentravano al massimo: dalle contraddizioni derivanti da una guerra perduta e da ideologie afferenti a regimi politici diversissimi, da inurbamento della città che accolse i profughi non senza problemi e da tensioni prodotte da un tessuto sociale in cui gli ammortizzatori sociali non esistevano e ognuno si inventava percorsi così come più era possibile, sfruttando i meandri dell’ordine produttivo. Così, per i più giovani, si poteva andare a “piazzetta” (una specie di caporalato) cioè essere assunti da qualche ditta per caricare o scaricare merci varie nel porto e poi,dopo due o tre giorni di fatica, mettersi in malattia (molto spesso non si avevano le forze per reggere quel lavoro, né c’era la possibilità di riprodurre le forze necessarie al suo svolgimento). Insomma, il degrado sociale era al massimo. Inoltre io non avevo nessun potere. Nemmeno quello di permettere l’accesso a chi non aveva altro luogo per dormire. Fortunatamente anche la Polizia aveva la possibilità di dare dei permessi di pernottamento per persone in difficoltà sociale, non solo stranieri poveri o marittimi che a causa di una ubriacatura avevano perduto l’imbarco non presentandosi a bordo quando la nave mollava gli ormeggi. Una modalità di vigilare e controllare l’ordine sociale. Ne approfittai anche io, accompagnando in commissariato persone magari appena uscite dal carcere che non sapevano come e cosa fare. Non era facile vincere la loro ritrosia a venire con me in Polizia. Ma ce la facevo. Mission quasi impossibile. Poi accadeva di intervenire anche a notte inoltrata perché qualche componente di una coppia in crisi non sapeva dove sbattere la testa. In questi casi ci si attivava immediatamente al fine di evitare la sedimentazione duratura nel dormitorio. Questi fatti concreti generavano quelle tensioni con l’ordine burocratico dell’E.C.A. a cui accennavo perché senza potere si fa ben poco. Né senza una visione verso l’esterno.

[13] Fu grazie alla visita del Prefetto, prima autorità di calibro che venne a visitare ufficialmente il dormitorio pubblico, che riuscimmo ad avere appositi contributi, ovviamente concessi all’E.C.A. (ente comunale assistenza) proprio per installare l’ascensore. Così i “vecchietti” avrebbero potuto accedere ai vari piani, 5 piani, senza gravi fatiche.

[14] Una delle prime cose che mettemmo in piedi – funzione che poi gestì in autonomia il “Comitato degli Alloggiati” - era una gran quantità di abiti puliti, frutto di donazioni, e di biancheria di tutti i tipi. Così le persone anche se incontinenti potevano contare su ricambi puliti. In ogni momento. Del resto non era possibile, cioè era impedito, farsi il bucato.

[15] A quel tempo ben poco si sapeva dello stress post traumatico.

[16] L’Amministrazione Aiuti Internazionali dell’epoca ci aiutò molto per acquistare arredi e per le migliorie al dormitorio.

[16] Frantz Fanon, psichiatra, nativo della Martinica, con il su libro più noto “I dannati della terra”, andò a lavorare in Algeria al manicomio di Blida; fu artefice della necessità della decolonizzazione. Ma prima lavorò a Saint-Alban con Tosquelles.

[17] A pochi metri dal Gaspare Gozzi c’era una piccola e squallida osteria, detta “l’urlo”. Nomen omen! Il vino, non certo doc, era servito in bicchieri metallici legati al bancone con una catenella. Così il proprietario evitava di vedersi sottratti i bicchieri. Quando le pensioni arrivarono, benché misere, e i vari altri aiuti, la mescita del vino divenne simile a quella delle altre osterie: bicchieri in vetro. Alcuni vecchietti lasciavano il proprio libretto di pensione all’oste per poter godere della mescita e di qualche cibo migliore. La morfologia di tutto ciò era un indicatore del miglioramento, della integrazione che si spingeva fin nelle adiacenze. Interessante anche la genesi di questa osteria. Eccola ricostruita attraverso l’intervista con il gestore. Il bar era stato aperto da una famigliola del vecchio Friuli. Era venuta a Trieste da pochi mesi nel 1970, composta da un uomo, sua moglie e due bambini. Papà e mamma erano avanti negli anni, almeno nel loro aspetto. Seppi poi che erano stati migranti nei cantieri di alta quota, dove si costruivano le dighe, in Svizzera. I loro risparmi li avevano investiti in una automobile Fiat “850” di terza mano. Ci dormivano dentro. Gli alloggiati dormivano nei cameroni a sei letti del dormitorio, loro nell’auto sul marciapiede adibito a posteggio. Il resto dei loro soldi risparmiati era servito per affittare prima e subito dopo comprare quel piccolo locale d’angolo che trasformarono in bar. Poi la sua economia evolse. L’oste abbandonò la vettura come dormitorio e allestì l’abitazione per la sua famigliola armando prima il retrobottega e poi comprando un piccolo appartamentino soprastante. Incominciò anche a fare credito. Si era accorto che con la presenza dell’équipe psicosociale incominciavano ad esserci più soldi nelle tasche di quegli alloggiati che di notte potevano stare dentro il dormitorio ma alle sette del mattino venivano fatti sloggiare, bora o pioggia che fosse. Sì, il suo sguardo acuto per gli affari legati al suo lavoro, aveva colto che erano arrivate le pensioni e qualche sussidio per i più malconci. I pensionati potevano dare all’oste il loro libretto di pensione in cambio del vino, di un discreto caffè e di qualche piattino freddo o tiepido. Nel giorno del ritiro della pensione venivano accompagnati alla Posta a riscuotere e l’oste si tratteneva il dovuto scritto sul brogliaccio con tanto di data. “L’urlo” restò sempre “l’urlo” ma con meno disastri e più dignità. Il tenore di vita dell’oste, anzi la sua qualità di vita, migliorò molto. Fece studiare i figli e poi capì che il nostro lavoro di rimettere in case vere chi non aveva più casa perché la mobilità sociale discendente lo aveva trasportato verso il dormitorio pubblico avrebbe decretato il superamento del dormitorio. Ciò avrebbe portato alla riduzione fatale della massa critica su cui reggevano i suoi affari. Vendette… e ritornò nel suo amato Friuli. Il baretto seguì i corsi dell’evoluzione sociale complessiva del dormitorio fino alla sua totale chiusura. Si trasformò in una pizzeria al taglio. Poi in un magazzino all’ingrosso di vestiario, poi in un deposito ed ora in una semplice autorimessa ove posteggiare comodamente due auto. In appendice un divertissement di ‘sociologia finanziaria’… o quasi!!

[18] Ricordiamo alcuni nomi come quello di Megi Pepeu, pittrice di valore che fece anche un manifesto molto bello ed apprezzato proprio per la prima assemblea aperta alla cittadinanza; Giovanni Scarpa (giovane ingegnere navale) e sua moglie Mariangela, due persone straordinarie, poi medici dell’ospedale per le malattie polmonari veramente encomiabili, giornalisti come Giorgio che coniò per le cose che si facevano il titolo “la rivoluzione dei poveri”, Massimo, Claudio… e tanti e tanti altri ed anche rappresentanti dei consigli di quartiere – le consulte rionali all’epoca - che ancora non avevano un vero e proprio statuto. Una solidarietà a grande respiro e a tutti i livelli. Alle prime assemblee partecipò lo stesso Basaglia, Michele Zanetti, Guido Botteri (esponente democristiano e direttore della RAI triestina), Giorgio Elleri e tanti altri giornalisti ed esponenti di vari partiti.

[19] “Le reti di Pietra” a cura di Augusto Debernardi, Edizioni Centro di Documentazione Pistoia,1997. Tratta della residualità operativa e dei possibili reinserimenti di coloro che già erano degenti nei manicomi. Il nuovo habitat possibile dato da spazi abbandonati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia in maniera utilizzabile con non eccessivi lavori e costi. Parteciparono al lavoro di ricerca sul campo ingegneri come Franco Shenke e architetti, Roberto Cocchi e sociologi dell’ISIG di Gorizia (Istituto di Sociologia Internazionale) come AnnaMaria Boileau e Rosmary Serra. Nel libro trovò spazio anche un bel testo di una anziana volontaria dell’OPP di Trieste, la signora Elisa Zimolo Corsi, presentata da Marina Silvestri (giornalista) e Athos Michicich (psichiatra). Ma anche l’analisi dei bisogni con la loro matrice per la realizzazione della persona umana con una visione molto diversa perché olistica rispetto a quella della piramide dei bisogni di Maslow.

[20] Fu grazie all’interessamento di Morosini che collaborai anche con lui direttamente all’ISS, per la didattica dell’epidemiologia rivolta a molti medici in appositi corsi intensivi settimanali e per lo sviluppo dell’epidemiologia psichiatrica. Uno dei mei primi lavori in tale campo fu la ricerca sugli esiti di mortalità di tutti i ricoverati dell’ospedale psichiatrico di Trieste fra il 1971 e 1982. Dieci anni di ricerca esaminando tutte le schede di morte dei cittadini triestini racchiuse nell’archivio anagrafico del Comune di Trieste. Con i numeri casuali accoppiavo le schede di morte dei già degenti psichiatrici con cittadini ‘normali’ tenendo fermi età e sesso al fine di evitare bias. Conclusioni inaspettate: i suicidi non facevano la “differenziazione”, bensì le morti per le malattie di tutti quanti come i tumori e cardiovascolari. Da rifletterci.

[21] E oggi… i negozi del lusso non sono forse luoghi dove si può fare un brunch, prendere un drink? Creatività, allora.

[22] I riferimenti sono mnemonici e vanno a G. Renqard “La théorie de l’institution”, 1930. Sul finire dell’800 Haurion scrisse belle pagine su queste questioni. Ricordo inoltre con molta riconoscenza il libro di René Lourau, che conobbi a Parigi, all’inizio del 1970, L’analyse institutionnelle, appunto e “Instituant contre institué” con conseguente illusione pedagogica. L’istituzione è un concetto forse omnibus sebbene importante e complesso. L’istituzione, (quella totale è rigidamente separata dalle norme sociali esterne) si basa sul principio della chiusura, il tempo e scandito da campanelli, i rapporti libidinali sono soppressi e repressi, grandi barriere fra maschio e femmina, modalità di accesso e di uscita molto rigide e particolari, riproduce e rafforza il conflitto sociale e dunque creare delle contro voci significa iniziare ad offrire possibilità. L’istituzione è spazio singolare cioè organizzato; è luogo universale di educazione in quanto funzione sociale. Nell’istituzione incontriamo il sistema globale; luogo di addomesticamento delle relazioni umane; il dove la repressione ed il consenso sono connessi. Altre considerazioni sull’istituzione in seguito, sempre in nota.

[23] Sono stato a portare aiuti di tutti i tipi nella zona di Niš, a 250 km a sud di Belgrado, con la Caritas. Il manicomio di questa città un poco più grande di Trieste era diventato il ricettacolo forzato di tantissimissimi profughi di guerra. Mancava tutto: dal pane ai medicinali. A Pristina, in Kosovo, una suora aveva messo su una casa per dare rifugio alle donne stuprate, abbandonate, bisognose. Encomiabile. I muri esterni e non soltanto di questa casa erano segnati dai fori di proiettili e granate. Eppure stava su.

[24] La prima Roma è l’antica capitale dell’impero romano, la seconda è Costantinopoli, oggi Istambul. L’idea della terza Roma si sviluppò con Ivan il grande dopo che Maometto II conquistò Costantinopoli. La moglie di Ivan era Sofia Paleologa nipote dell’ultimo imperatore bizantino. Da questo legame matrimoniale nasce l’idea di averne l’eredità da parte del duca di Mosca. Dunque terza Roma. Definizione allegorica rappresentata da un’aquila a tre teste: impero romano, impero bizantino, impero russo. Per la cronaca anche Mussolini parlò della terza Roma… ma per indicare l’espansione della città fino al mare!

[25] L’istituzione che potrebbe davvero intendersi come un omnibus ma che può, anzi deve essere sempre monitorata, analizzata da chi vi opera e tende alla trasformazione, secondo Elliot Jaques con i suoi sistemi di difesa contro l’ansia persecutoria e depressiva identifica tre funzioni fondamentali dell’istituzione: 1) Rafforzamento dei meccanismi individuali di difesa contro l’ansia; 2) Soddisfazione delle pulsioni libidinali; 3) Creatività e sublimazione. Con l’istituzione gli individui si mettono in comune. Si diventa, diciamola con parole povere, “gruppo”. L’istituzione diventa quasi struttura determinando ruoli e status e livello ma diventa anche meccanismo culturale con le convenzioni, abitudini. (il famoso “si è sempre fatto così”). Istituzione come “relazione fantasmatica”, non solo latente. Da qui l’identificazione proiettiva e multipla. Addirittura l’ideologia e l’organizzazione possono far fare a meno del capo (agli occhi degli altri, in particolare) e dunque dimostrano di avere un ruolo molto importante. Incontriamo anche la questione del “gruppo di base” ossia l’insieme delle virtualità che sono contenute in ogni aggregato associativo. Ossia la “valenza” che permette agli individui di aggregarsi anche involontariamente per agire secondo ipotesi di base che condividono. (L’esperienza del Gaspare Gozzi ne è intrisa). Una pulsione che fa sì che gli individui si identifichino fra di loro. Da qui si potrebbe anche sfociare in un gruppo di lavoro che ha una sola ipotesi di base che può anche cambiare nel corso. Ma il gruppo di lavoro non significa gruppo reale. Se cambia l’ipotesi di base perché si sta insieme ancora? Perché, secondo la spiegazione analitica di E. Jaques, è evidente l’ipotesi di dipendenza come l’affiliazione oppure di accoppiamento – pulsione sessuale – oppure di attacco/fuga che implica il pericolo di perdersi nel gruppo e di morire in quanto gruppo. Tutto in divenire dove incontriamo sempre la possibilità scismatica ovvero un tot di persone per il gruppo di base e un tot di individui per il gruppo di lavoro. Una descrizione analitica dell’autopoiesi delle istituzione, dell’organizzazione sociale data. Georges Daumezon, psichiatra come Basaglia, affermava che era l’ora della “clinica di attività”. Non come ergoterapia ma come azioni che contribuiscono alla cura. Presa di coscienza che il comportamento umano è un insieme e questo va percepito, agito, visto, trattato. Meno formalismo e più pratica. Tosquelles ci parla di una visione concreta e socializzante. Socializzazione che viene fatta propria anche da Frantz Fanon. (la comunità degli alloggiati di via Paduina lo ricordava!!)

Tutto questo insieme di visioni dell’istituzione porta a ristrutturare tutti i rapporti dove la saccenteria dell’autoritarismo è bandita. Ed ecco le assemblee e le riunioni dove ogni componente è terapeutico, dove conta anche il silenzio. La socializzazione delle persone, anche dei degenti, anche degli esclusi, significa che tutti quanti non sono amorfi. Partecipano alla propria cura, si riabilitano attraverso il controllo delle attività dell’istituzione. Ma anche questo giunge a punti di svolta, specie se il macro interviene con leggi ad hoc. Nel continuare i riferimenti relativi alle competenze utilizzate per svolgere il lavoro di intervento trasformativo nelle istituzioni sanitarie e assistenziali passiamo allora a dire del “gruppo soggetto” come mi disse F. Guattari (in un ns incontro ad Atene e poi a Buenos Aires in occasione dell’incontro del reseau interrnational de psychiatrie) che comporta una vera e propria trasversalità che supera la gerarchizzazione ufficiale e la orizzontalità informale. Ovvero la comunicazione si forma e corre fra tutti i differenti livelli e posizioni e in tutti i sensi. Questa trasversalità non è statica (in una visione psicanalitica si può dire che implica anche l’inconscio), non è data una sola volta. Chi detiene il potere lo mette in causa, in discussione con continuità e rinnova dunque l’istituzione. Diventiamo allora partecipi e parti della critica operata dal movimento istituzionale, critica che riguarda la personalizzazione e l’”essere-gruppo”. Ciò mette in evidenza la dimensione nascosta e/o inconscia dell’istituzione.

Questa messa in discussione, una volontà ragionata di cambiamento forte ed effettivo, si trova nel libro l’Istituzione negata a cura di Franco Basaglia (Einaudi, 1968) che ci dice che la conquista della libertà del malato, della persona malata deve coincidere con la conquista della libertà della comunità. Desiderio che si nasconde e che si svela nel linguaggio. Il dispositivo della parola dà senso alla domanda sociale che scaturisce ed al sistema di riferimento che la condiziona o la determina. Una domanda sociale che altro non è che la mancanza o lo spostamento o il divario fra lo stato dei rapporti sociali e l’ordine sociale stesso. L’altra faccia della domanda sociale determina sia la produzione dell’oggetto che il suo consumo. Un avvicinamento alle questioni strutturali della realtà socioeconomica. Fermiamoci qui: l’istituzione è davvero complessa – crediamo di averlo sottolineato con questi riferimenti messi nelle note – e ad essa ci si può avvicinare partendo da sguardi differenti e con competenze differenti che non possono scotomizzare il processo dialettico del divenire. Competenze utilizzate nel cammino lavorativo di trasformazione.