Chercheur, commissaire indépendant, professeur à l’Université nationale de La Plata (UNLP) et à l’Université national des arts (UNA). Entre autres expositions, il a été commissaire indépendant de Subversive Practices : Art under Conditions of Political Repression, 60s-80s/South America/Europe (Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Allemagne, 2009), Juan Carlos Romero : cartografías del cuerpo, asperezas de la palabra (Fondation OSDE, Buenos Aires, 2009) et Luis Pazos : el fabricante de modos de vida. Acciones, cuerpo, poesía (1965-1976) (Galerie Document-Art, Buenos Aires, 2012). Il est coauteur du livre Romero (Fondation Espigas, Buenos Aires, 2010) et a publié des écrits dans Conceitualismos do Sul/Sur (dirigé par Cristina Freire et Ana Longoni, São Paulo, Annablume, MAC-USP et AECID, 2009) et dans De la revuelta a la posmodernidad. (1962-1982) (Musée national centre d’art Reina Sofía, Madrid, 2011).

Abstract

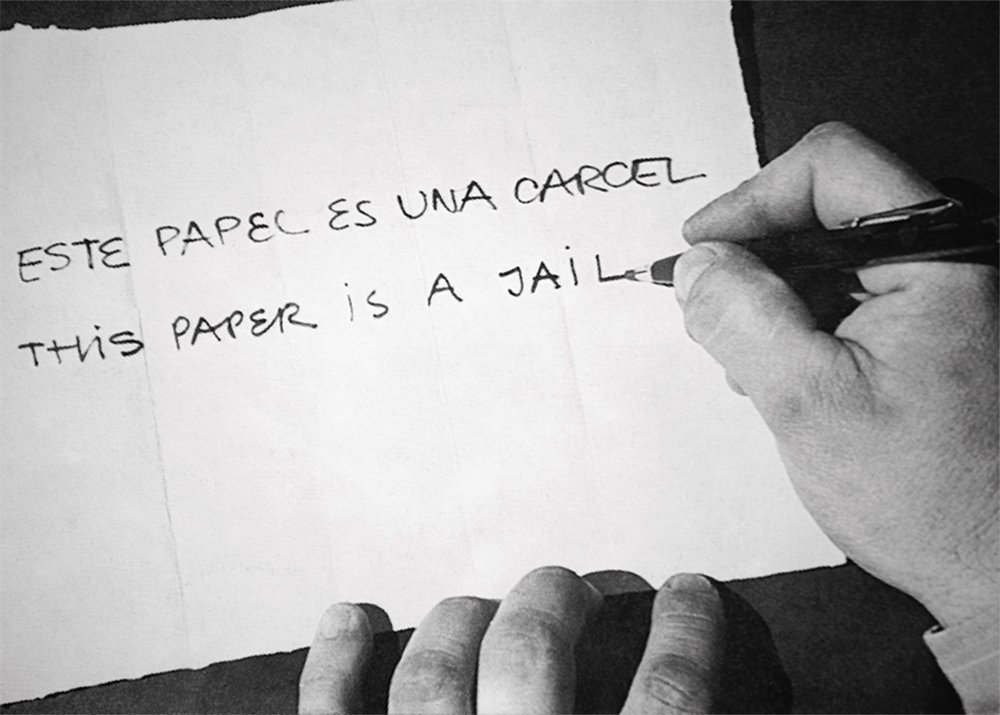

Le texte analyse le travail de l’artiste visuel et architecte argentin Horacio Zabala entre 1972 et 1993. Une partie de son œuvre « Este papel es una cárcel » [Ce papier est une prison], constitue une intervention artistique, critique et politique qui inaugure dans la production de Zabala une réflexion sur la mécanique du pouvoir qui opère dans le dessin des limites, des territoires et des corps, en même temps qu’elle s’articule comme un geste qui vise à déplacer ou à interrompre ces ordres normalisés.

Photographie, 8x24cm, 1972.

L’art comme prison

En 1972, Horacio Zabala a fait prendre une photo de sa main écrivant sur un morceau de papier, en lettres majuscules, la phrase : « Este papel es una carcel. This paper is a jail ». [Ce papier est une prison.] Cette action, limitée à inscrire une interpellation complexe, constituait à la fois une interrogation sur les options radicalisées de l’avant-garde, sur son éventuelle posture politique et sur le système de l’art comme dispositif disciplinaire. Depuis le début de la décennie précédente, l’avant-garde expérimentale avait remis en question ses pratiques institutionnalisées, misant sur le débordement des marges du territoire de l’art et redéfinissant les relations entre l’art, la société et les modes d’action politique. Les épreuves de force que l’avant-garde et l’institution se livrent tout au long de cette période n’impliquent pas nécessairement une rupture avec le circuit institutionnel. Elles considèrent plutôt le déploiement de manières de faire diverses et simultanées, et problématisent les limites mêmes de l’institution, le sens de l’artistique et ses conditions de possibilité. En mettant en tension le « dedans » et le « dehors » du musée, elles l’occupent tactiquement, insistent sur l’espace clos et préservé de ses murs tout en lui opposant la densité conflictuelle de la rue et le tissu socio-politique immédiat.

C’est dans le dédale de ces diverses alternatives que l’avant-garde expérimentale a rythmé ses tentatives de rébellion visant à repenser sa fonction actuelle et à la transformer. C’est dans ce contexte, qu’on peut interpréter la feuille de papier de Zabala, support de l’écriture, comme une métaphore de l’institution artistique. Le papier constitue une « prison » car il impose une limite à l’écriture et, en même temps, constitue un territoire qui l’ordonne et le discipline (les bords et les plis du papier opèrent, en ce sens, une rationalisation de l’espace). Mais en même temps, à partir de ce territoire soumis aux tensions de ses frontières, il est possible d’imaginer (et d’activer) un discours critique qui le questionne.

Ainsi, plus que la simple vérification d’une limite, la signalétique de Zabala conteste le statut de l’art en s’articulant comme un geste dissident. Elle met en évidence le cadre contraignant de ses options perturbatrices, et simultanément elle l’interpelle tactiquement comme un lieu de mobilisation d’un discours capable de déplacer ces limites. Cette critique de l’institution ne se réduit donc pas à la simple dénonciation de son cadre disciplinaire, mais elle vise surtout à orienter la réflexion sur ses mécanismes usuels de pouvoir et à questionner la capacité de l’art à construire le possible.

Au cours de ces années, comme nous le verrons, la production de Zabala se concentrera sur les stratégies par lesquelles le pouvoir opère dans les limites de ses territoires, et dans l’administration matérielle et symbolique des espaces et des corps. Une approche que le slogan « Ce papier est une prison » semble synthétiser avec force, constituant une sorte de manifeste imagé. Et en effet, cette œuvre a constitué le point de départ d’une série de travaux dans lesquels l’artiste a répété et imprimé, en espagnol ou en anglais, cette même phrase « L’art est une prison », rendant explicite le même problème que la photographie semblait suggérer ou anticiper. Le système artistique est devenu une prison, un dispositif disciplinaire, un ordre correctionnel, une image contraire à « l’idéalisme optimiste qui concevait l’art comme un territoire libéré ou libérateur »[1].

Dans plusieurs de ses œuvres, Zabala a utilisé des tampons caoutchouc pour imprimer cette phrase sur du papier calque, substituant au trait individuel de l’écriture au crayon le registre impersonnel d’un outil de reproduction multiple du texte. Ressource largement utilisée par les artistes qui, comme Zabala lui-même, participaient aux réseaux d’art postal de l’époque, le timbre caoutchouc faisait allusion, en même temps, à l’institution artistique en tant qu’appareil et cadre bureaucratique[2]. Recourant à la multiplication systématique de cette déclaration « L’art est une prison », Zabala a construit un dispositif qui met en tension, par sa circulation dans les différents espaces où il expose, la sanction institutionnelle elle-même de l’œuvre.

300 mètres de ruban noir

En septembre 1972, Zabala participe à l’exposition collective Arte e ideología. CAyC al aire libre, organisé par le Centro de Arte y Comunicación (CAyC) sur la Plaza Roberto Arlt. L’exposition faisait partie d’un programme ambitieux qui comprenait, sous le titre Arte de Sistemas II, deux autres expositions : celle d’artistes internationaux au Museo de Arte Moderno et celle d’artistes argentins au siège du CAyC, en parallèle à un cycle de musique expérimentale dans les deux espaces[3]. Une exposition de gravures a également été organisée sur la place, à laquelle ont participé des groupes de musique, de théâtre et de spectacles[4].

Art et Idéologie proposait de faire descendre l’art dans la rue, en promouvant de nouvelles formes de réception et d’appropriation collectives de l’art, « en gagnant la rue pour dialoguer avec les habitants de Buenos Aires, dans un échange qui signifierait un rapprochement mutuel », comme l’a annoncé un communiqué de presse du CAyC[5]. Dans le contexte du début des années 1970 cependant, occuper la rue, interrompant son ordre normalisé, constitue bien plus qu’une revendication visant à problématiser les conditions traditionnelles de réception institutionnelle des œuvres et à étendre les limites de l’artistique. La rue concentre des tensions et de puissantes représentations utopiques. Elle était devenue pour l’art l’espace privilégié de l’activation poétique et politique. Un territoire en conflit croissant, disputé et occupé par la police, les forces militaires et paramilitaires, les secteurs populaires et les organisations armées révolutionnaires.

Art et idéologie a été inauguré dans le contexte d’une conjoncture dramatique, un mois après le massacre de Trelew, le massacre de seize prisonniers politiques, hommes et femmes des organisations de guérilla Armée populaire révolutionnaire (ERP), Forces armées révolutionnaires (FAR) et Montoneros, qui s’est déroulé le 22 août à la base aéronavale Almirante Zar, une dépendance de la marine argentine.

Le projet de Zabala, intitulé 300 metros de cinta negra para enlutar una plaza pública [300 mètres de ruban noir pour exprimer le deuil d’une place publique], faisait précisément allusion à Trelew. Zabala a entouré le périmètre de la place Roberto Arlt d’un large ruban de plastique noir, tendu horizontalement et interrompu à intervalles réguliers par des crêpes funéraires, dans un geste puissant qui remettait en question l’ordre disciplinaire de la rue, à travers la délimitation et le marquage du territoire (la place où l’exposition a eu lieu), pour installer dans l’espace public un señalamiento (démarcation) du récent massacre[6]. La chercheuse Ana Longoni interprète l’intervention de Zabala en ces termes : « Nous sommes confrontés à l’inscription dans le tissu urbain d’un signe de deuil sans équivoque et capital qui est généralement porté au bras, de manière individuelle. La place publique (une place publique, toute place publique) devient un corps et, en portant le ruban de deuil à l’échelle gigantesque de ce corps, la dimension collective du deuil devient manifeste »[7].

Sur sa page du catalogue Art et idéologie, avec le dessin de son projet et une brève biographie accompagnée de sa photo, Zabala a présenté un court texte dans lequel il a synthétisé certaines de ses préoccupations théoriques de l’époque. Il a remis en question l’autonomie de l’art et son instrumentalisation politique par « les pressions consuméristes (dirigées par la classe qui possède les moyens de production) » et a affirmé que « l’art est défini par la fonction qu’il remplit au sein de la société, puisque ni l’acte artistique ni ses résultats ne sont autonomes ». Le texte se termine par un programme condensé : « Que cela [le travail] ne limite pas l’attention. Qu’il soit au service de la connaissance objective. Qu’il n’ait pas de valeur en soi, mais par lui-même »[8].

Ces réflexions n’étaient pas nouvelles dans le programme théorique et esthétique de Zabala. Quelques mois auparavant, le CAyC avait publié ses Diecisiete interrogantes acerca del arte [Dix-sept questions sur l’art], une liste de questions dont les thèmes s’articulaient autour de l’autonomie artistique, de la fonction sociale de l’art, de ses possibilités révolutionnaires et des relations entre l’art et la politique[9]. Diffusée par le biais des célèbres feuilles jaunes du CAyC, la série de questions a fonctionné comme une sorte de feuille de route, une liste de problèmes à partir desquels on peut questionner la pratique artistique et ses possibilités perturbatrices d’intervention.

Les 300 mètres de ruban noir... sur la place, ont mis à jour ce corpus de problèmes. En fait, l’une des Dix-sept questions... faisait directement allusion au type d’opération stratégique utilisé dans cette action : L’art peut-il offrir un maximum de possibilités avec un minimum de ressources ? Une réduction drastique des ressources (techniques, formelles, matérielles), ainsi qu’une exigence de valorisation du sens. Avec comme seule ressource de son installation un simple ruban plastique produit industriellement - un élément minimal, pauvre dans sa matérialité, dépourvu de toute prétention de sophistication formelle -, Zabala a schématisé un dispositif puissant dont les effets poétiques (et politiques) étaient très éloignés de la considération de l’art comme une forme autonome. Au contraire, celles-ci ont été mises en valeur dans l’inscription contextuelle complexe de l’œuvre[10].

L’intervention de Zabala retrace son opérativité critique dans la tension qu’elle propose entre pratique artistique et politique, entre le geste de radicalisation poétique qu’elle schématise et les projections de sens qu’elle soutient, au-delà du territoire de l’art. Le politique y constituait bien plus qu’un simple contenu externe incorporé dans l’œuvre. Même lorsque Zabala a conçu le projet de son installation dans Art et Idéologie sur la base du massacre de Trelew, le politique a noué cette référence de manière complexe avec les options poétiques que l’œuvre articulait. Ainsi, dans le geste de démarcation et de signalisation qui interfère avec le schéma disciplinaire de la ville, l’intervention de Zabala inscrit la référence au massacre dans l’espace de la rue, comme un territoire où l’œuvre appelle à contester ses projections politiques.

Cartographies

Toujours en 1972, Zabala dessine une série de cartes de l’Argentine et de l’Amérique latine sur papier quadrillé ou millimétrique (une trame rigoureuse), modifiant la cartographie du continent par des tensions, des déformations et un enfoncement du territoire. Certains de ces dessins faisaient partie de l’exposition Hacia un perfil del arte latinoamericano, que le CAyC a présentée en 1972 aux Encuentros de Arte de Pamplone (Espagne) et dans d’autres centres d’art. L’ensemble des œuvres qui faisaient partie de ces expositions avaient été imprimées sur du papier héliographique -un moyen utilisé dans la copie de plans architecturaux- et leurs dimensions répondaient aux normes de l’IRAM (Institut argentin de rationalisation des matériaux) n. 4504 et 4508. Avec la reproduction multiple, rapide et bon marché des dessins, le support héliographique a favorisé une circulation étendue des œuvres, et en même temps inscrit l’ensemble des œuvres dans les hypothèses du concept d’« art des systèmes », que Glusberg proposait alors. Sur sa page du catalogue, à côté du dessin de deux cartes de l’Amérique latine avec la phrase : « Les déformations sont proportionnelles aux tensions », Zabala a proposé un texte synthétique dans lequel il a indiqué une direction pour l’art : « En proposant des thèses basées sur des références claires, l’art a un but en vue de certains effets »[11].

Dans ses cartographies de l’Amérique latine, Zabala a également utilisé des cartes scolaires imprimées qu’il a modifiées. Des cartes censurées, obstruées par des plans d’encre qui couvrent, annulent ou voilent la géographie, emballées, imprimées avec des tampons caoutchouc, ou brûlées ; comme dans la série des déformations, les cartes intercalées constituant pour Zabala une stratégie d’interpellation, par l’appropriation déplacée des conventions cartographiques, de son propre contexte[12]. Si la représentation graphique de la carte renvoie à un ordre qui systématise, mesure et objective le territoire, qui découpe des limites et fixe des coordonnées, les cartes de Zabala inversent cette logique en utilisant la syntaxe cartographique pour la trahir dans sa transparence, contredisant la logique de ses conditions d’intelligibilité. Zabala propose une contre-cartographie opaque[13] qui bouleverse le régime rationalisé de la carte afin d’interroger l’ordre géopolitique implicite dans l’aménagement et l’administration des territoires de représentation que la pratique cartographique elle-même implique : nord/sud, premier monde/tiers-monde, centre/périphérie. D’autre part, les cartes véhiculent également des représentations liées à la configuration des identités. Précisément, la carte scolaire (une des ressources les plus utilisées par Zabala) s’inscrit dans un ensemble de technologies disciplinaires que l’école met en œuvre dans la production des matières et dans la construction d’une notion d’identité associée au territoire[14].

Cependant, les cartographies de Zabala visent non seulement à questionner le régime politique de la représentation et ses effets sur la dispute symbolique et matérielle des territoires – « une question récurrente dans son travail -, mais aussi une tension beaucoup plus urgente : celle entre la stabilité des cartes et l’instabilité géopolitique des espaces qu’elles organisent »[15]. Ainsi, la série désorganise le registre universel et permanent de la convention cartographique, avec les contingences d’un contexte caractérisé par un conflit sociopolitique croissant. Dans l’ensemble des opérations qui désorganisent sa logique, les cartes de Zabala font allusion aux conditions de censure et de violence politique en Amérique latine, au déploiement répressif de la para-police et à la progression des dictatures dans le Cône Sud, mais aussi aux insurrections et soulèvements populaires et aux actions des organisations armées révolutionnaires au début des années 70.

Avant-projets

En 1973, Zabala a présenté plusieurs de ses cartes d’intervention dans une exposition personnelle au CAyC. Outre ces œuvres, l’exposition a rassemblé un ensemble hétérogène de productions - des ready-mades, textes et copies héliographiques assemblés sur une structure tubulaire en fer intitulée Espacio represivo (Espace répressif) - dont l’exposition conjointe peut-être lue comme une tentative de cartographie similaire à celle que Zabala avait articulée un an plus tôt dans son Diecisiete interrogantes..., publié par le CAyC. L’exposition a donc été présentée comme une sorte d’état des lieux de sa recherche en tant qu’artiste, un pari que le nom même de l’exposition, que Zabala a tiré de sa formation d’architecte et qui faisait sans équivoque allusion au caractère projectif d’une bonne partie des œuvres exposées, était censé renforcer : Anteproyectos (Avant-projets). Mais c’est dans le catalogue-affiche de l’exposition que Zabala a rendu cet engagement cartographique encore plus évident. Sur l’une de ses faces, il a dessiné le texte suivant avec une typographie mécanique : « Avant-projet pour la conception d’un voyage / conception de la déformation du territoire argentin / la construction d’un bidonville / la modification d’un jeu d’échecs / l’architecture d’une prison / un monument ludique et idéologique / la conception d’une poubelle / la conception d’un repas / la copie du mur de Berlin / la redéfinition de l’Amérique latine / la conception d’une anti-structure / un acte de liberté / la conception d’un pot populaire / la destruction d’un végétal, d’un animal et d’un minéral ».

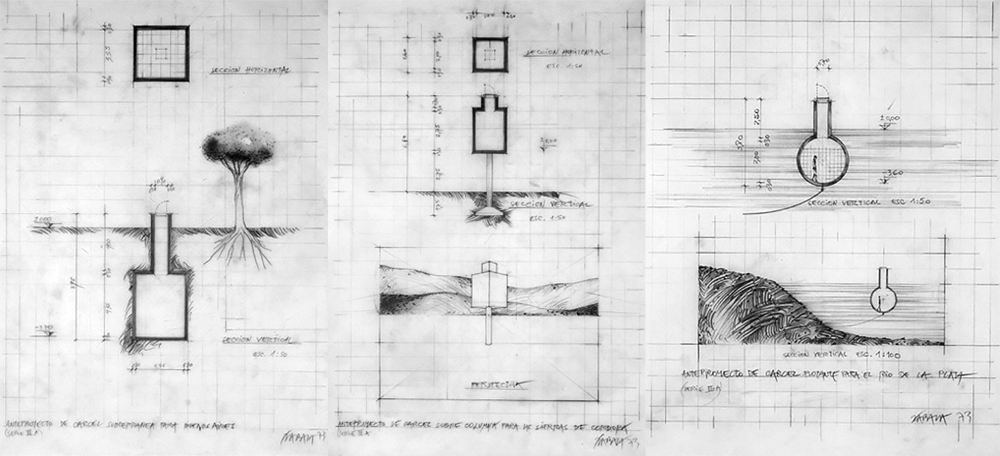

Au CAyC, Zabala a exposé ses premiers Anteproyectos de arquitecturas carcelarias[Avant-projets d’architecture carcérale], des dessins qui faisaient écho au slogan « L’art est une prison », slogan qui prévaut dans son œuvre depuis 1972. Recourant aux conventions du dessin architectural, Zabala a conçu une série de structures carcérales - flottantes, sur colonnes et souterraines - parfois associées à un emplacement précis - les collines de Córdoba, le Río de la Plata, le fleuve Paraná, la ville de Buenos Aires ou la Pampa - ou proposées comme maisons de correction pour les artistes latino-américains. Des habitats souterrains réduits destinés à l’enfermement d’un seul individu, des sphères flottantes ancrées au lit d’une rivière ou des dispositifs d’enfermement correctionnel pour les artistes ayant une capacité de croissance illimitée[16]. Si un an plus tôt, avec Este papel es una cárcel[ce papier est une prison], Zabala avait inauguré une réflexion critique sur le système de l’art comme dispositif de régulation et comme « système fermé et isolé avec ses règles prédéterminées par l’histoire, les institutions, l’économie et le monde de l’art lui-même »[17], ses projets préliminaires de prison semblaient déplacer l’accent de la critique institutionnelle vers le contexte sociopolitique immédiat.

Avant-projets de prison souterraine pour Buenos Aires, de prison sur colonne pour les montagnes de Cordoue et de prison flottante pour le Río de la Plata (série III A), crayon sur papier calque, 70 x 140 cm, 1973.

Même si l’interrogation critique des conditions de médiation institutionnelle de la volonté artistique constituait une problématique persistante dans le travail de Zabala, au début des années 70, le terme « prison » était loin d’être interprété uniquement en termes de critique du système de l’art et de ses logiques de pouvoir. Au contraire, cette référence mobilisait une posture critique des œuvres face aux conditions de répression et de violence dans la réalité argentine et latino-américaine de l’époque[18]. Une problématique à laquelle Zabala revient dans son œuvre Pelikan N. 2 de 1974, et dans laquelle il expose une série de livres de différents artistes dont les couvertures sont imprimées avec le mot « censuré », accompagné du matricule. Ainsi, la référence à la censure a déplacé la critique de l’institution artistique avec la référence à un contexte politique dont l’œuvre visait à souligner la tension conflictuelle.

Dans la présentation de l’exposition Anteproyectos, Glusberg a caractérisé la production de Zabala comme un « conceptualisme idéologique », dans la mesure où elle visait à « rendre explicites les structures répressives de la société dans laquelle il devait agir »[19]. Pour sa part, Zabala a fait référence à ses dessins de prisons en ces termes : « Étant donné que les plans architecturaux [...] sont compris à un niveau moyen ou général et ne font généralement pas partie du langage esthétique - ils sont utilitaires - j’ai cherché à les transformer en une proposition conceptuelle où, d’une certaine manière, le regard du participant - spectateur mental - n’est pas seulement esthétique, mais aussi réfléchi sur la réalité immédiate de l’Amérique latine »[20].

Comme dans les cartes qu’il dessine ou sur lesquelles il intervient, les architectures des prisons de Zabala schématisent une double opération d’appropriation et de déplacement d’une série de conventions facilement reconnaissables. Dans les dessins de plans, de coupes sur papier calque, la stricte codification architecturale fonctionne comme une médiation complexe qui « suspend » (ou vise à suspendre) la perception esthétique afin d’exiger du spectateur une interprétation réflexive (et potentiellement transformatrice) de la réalité immédiate.

Réseaux

L’art postal a également constitué pour Zabala une stratégie de questionnement misant sur la subversion, dans des circuits de communication et des plateformes décentralisées constituant des alternatives aux espaces d’art institutionnel, et au pouvoir de l’État qui régulait l’agencement et les normes disciplinaire des territoires et de leurs représentations. L’art postal formait un puissant réseau de communication et d’échange entre des artistes situés en des points éloignés du globe, une cartographie mobile et décentralisée. Non seulement l’art postal remettait en cause les guichets de contrôle institutionnel de l’art et les réglementations de sa diffusion, mais aussi, en recourant stratégiquement aux canaux officiels de la poste, il permettait de franchir les frontières nationales et de surmonter un contexte de violence politique croissante. Les réseaux de l’art postal fonctionnaient souvent comme des plateformes de mobilisation, de revendication ou de diffusion des dénonciations et pour diverses convocations. Ainsi, ces réseaux ont eu un impact crucial sur la circulation hors institutions et le partage des ressources et des projets, permettant d’activer de nouvelles façons de faire créatives et collaboratives, et de construire d’autres espaces pour l’art.

Grâce à son amitié avec l’artiste Edgardo Antonio Vigo, Zabala a participé activement à la pratique de l’art postal et à différentes initiatives éditoriales expérimentales liées aux circuits d’échange postal, comme les magazines Hexágono ‘71 édités par Vigo lui-même, OVUM[21] publié par l’artiste uruguayen Clemente Padín, et le français DOC(K)S, promu par le poète expérimental Julien Blaine. Zabala a fait circuler des cartes et des dessins d’architecture de prison et tamponné les enveloppes, les cartes postales et les pages de journaux avec les mêmes timbres caoutchouc qu’il utilisait dans ses cartographies, multipliant les inscriptions « revisado » et « censurado ».

En 1975, Vigo et Zabala ont publié un article dans lequel ils définissaient l’art postal comme un « nouveau langage artistique »[22]. Avec une synthèse historique et un bref rappel du panorama local[23], le texte soulignait le pari critique de l’art postal dans sa diffusion : « ...le fait que l’œuvre doit parcourir une certaine distance fait partie de sa structure, c’est l’œuvre elle-même. L’œuvre a été créée pour être envoyée par courrier, et ce facteur conditionne sa création (dimensions, port, poids, caractère du message, etc.). Le courrier, donc, n’épuise pas sa fonction dans le déplacement de l’œuvre mais l’intègre et la conditionne. [...] le destinataire est une source d’information qui ouvre un nouveau circuit de communication lorsqu’il enrichit l’œuvre en l’exposant ou en l’envoyant par la poste à de nouveaux destinataires »[24].

Vigo et Zabala ont publié leur texte lors de l’organisation d’une exposition d’art postal à la Galería Arte Nuevo de Buenos Aires[25]. Le choix de la galerie comme espace d’exposition d’un ensemble de pratiques dont les modes d’activation critique étaient révélateurs de la demande de construire d’autres circuits alternatifs pour l’art peut être considéré comme tout à fait contradictoire. Vigo lui-même a souligné à l’époque que « l’art postal est une forme d’art tactile qui ne doit en aucun cas utiliser l’échafaudage traditionnel hérité et doit plutôt rechercher de nouvelles formes de présentation »[26]. Le nom de l’exposition, Last International Mail Art Exhibition, a rendu cette tension explicite en s’articulant comme une sorte d’interruption symbolique[27] de la continuité tracée dans ces années-là par les expositions successives d’art postal.

Cependant, parallèlement à l’activation des réseaux d’art postal, le format d’exposition - tant dans les espaces « artistiques » que dans d’autres en dehors de ce circuit - a constitué une stratégie largement étendue parmi ses praticiens. Plus qu’une alternative d’exclusion, les expositions étaient une option tactique permettant de diffuser ces pratiques dans des contextes locaux et, en même temps, de contester la signification de l’artistique dans l’occupation difficile de leurs espaces. Plus qu’une assimilation pacificatrice dans le circuit de l’art, c’est la volonté de perturber la logique institutionnelle elle-même qui était en jeu.

Vigo et Zabala avaient tous deux participé à une série d’expositions d’art postal, comme le Festival de la Postal Creativa, organisé par Padín en 1974 à la Galería U de Montevideo, ou la 1ère Exposição Internacional de Arte Postal, présentée par les Brésiliens Paulo Bruscky et Ypiranga Filho dans un hôpital de Recife la même année que l’exposition à Arte Nuevo. L’exposition de Padín a fourni à Vigo et Zabala les grandes lignes de la présentation à Buenos Aires. Le dispositif conçu par Padín pour exposer les cartes postales, composé de manchons transparents en nylon disposés verticalement dans l’espace de la galerie, a été adopté par Vigo et Zabala pour montrer les œuvres de près de 200 artistes de vingt-cinq pays d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie[28]. Distribuées sous forme de manchons de nylon, les différentes soumissions formaient une structure tridimensionnelle enveloppante qui perturbait le territoire préservé de la galerie avec la densité conflictuelle et inclassable d’une pratique qui cherchait à privilégier les connexions et les flux sur les logiques disciplinaires de l’œuvre individuelle.

Opérations socio-esthétiques

En 1976, après s’être installé à Rome avec sa famille après le coup d’État militaire qui a initié la dictature argentine, Zabala a conçu une série de projets qu’il a appelés « opérations socio-esthétiques ». Les réseaux d’échange constitués des années auparavant autour des pratiques de l’art postal ont servi de support à cet ensemble de propositions. Le premier a repris un slogan très répandu dans la production de Zabala : « Aujourd’hui, l’art est une prison ». Il a imprimé cette phrase en anglais, en italien et en espagnol sur une feuille de papier graphique et l’a envoyée à 200 artistes, designers, architectes, historiens et critiques d’art en leur demandant de lui renvoyer la page avec une image ou un texte allusif. Zabala a reçu un total de 146 réponses, dont celles de Diego Barboza, Luis Benedit, Julien Blaine, George Brecht, Paulo Bruscky, Jorge Caraballo, Robin Crozier, Guillermo Deisler, Jochen Gerz, Carlos Ginzburg, Graciela Gutiérrez Marx, Robert Filliou, Fred Forest, Hervé Fischer, Les Levine, Unhandeijara Lisboa, Jonier Marin, Valcárcel Medina, Antoni Muntadas, Damaso Ogaz, Clemente Padín, Mario Perniola, Alfredo Portillos, Pierre Restany, Juan Carlos Romero, Regina Silveira, Ben Vautier et Edgardo Vigo.

Au fur et à mesure qu’il recevait les soumissions, Zabala les présentait dans les expositions successives qu’il organisait. La première a eu lieu en août 1977 chez Other Books and So, une librairie spécialisée dans les livres d’artistes, point de rencontre et de liaison incontestable dans l’articulation de nombreux projets dirigés à partir des réseaux postaux, que l’artiste et éditeur mexicain Ulises Carrión (également participant à l’intervention « socio-esthétique » de Zabala) avait inauguré deux ans plus tôt à Amsterdam, ville où il s’était exilé en 1970. Après cette exposition, Zabala a prévu de nouvelles expositions dans différents centres en Italie, au Danemark et en France. Le projet s’est conclu en 1981 par la présentation d’un séminaire organisé par le Centro Internazionale Studi di Estetica et la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo et la publication à Bologne du livre Oggi l’arte è un carcere ? avec une compilation de textes critiques et une sélection des réponses reçues par Zabala[29].

Les opérations socio-esthétiques de Zabala peuvent être rapprochées des démarches que, dans ces mêmes années, le Collectif d’Art Sociologique, dirigé par les artistes Hervé Fischer, Fred Forest et Jean-Paul Thénot, menait[30]. Zabala a, en fait, eu un échange intense avec le groupe[31]. En 1974, il participe à l’anthologie des timbres d’artistes que Fischer édita sous le titre Art et communication marginale. Tampons d’artistes[32] et un an plus tard, il participe à l’un des projets du collectif, Problèmes et méthodes de l’art sociologique, qui se déroule à la galerie Mathias Fels à Paris. En réponse à une demande du groupe français, Zabala a qualifié l’art sociologique d’« art d’investigation dont le but mental fondamental est la critique ».Selon ses termes, l’art sociologique vise à « expliquer, changer, mettre en évidence, découvrir, recréer les interrelations entre : a) la conscience individuelle, b) la conscience collective, c) la réalité sociale, politique, économique et culturelle »[33].

Ces considérations peuvent très bien s’appliquer aux opérations socio-esthétiques que Zabala lui-même a réalisées dans ces années-là. En 1981, il a proposé un « test socio-imaginaire », dont la question de départ visait à interroger les configurations du visible construites par les médias. De la critique de l’art comme système fermé (comme « prison »), l’axe des préoccupations de Zabala s’est déplacé vers une interrogation sur le pouvoir des médias dans la constitution de ce qu’il a appelé, dans la présentation de son nouveau projet, une « esthétique diffuse et généralisée »[34]. Zabala s’interroge sur les effets de cet ordre visible hégémonique dans la médiation, la production et l’administration des représentations, des imaginaires et des identifications. Reprenant en partie un mode d’expression qu’il avait initié en 1976 avec Hoy el arte es una cárcel [L’art aujourd’hui est une prison], il distribuait aux lycéens des cartes avec la question « l’immagine del presente o il presente come immagine ? » [l’image du présent ou le présent comme image...] et demandait, comme dans son précédent projet, de lui retourner les cartes postales. Chacun des destinataires devait coller une image au dos. Avec les cartes retournées, Zabala a organisé une exposition au Palazzo Orsini à Rome[35].

En 1983, il prolonge cette réflexion sur les médias dans Estetica della catastrofe, une proposition dont il présente les résultats la même année au Centro Documentazione Ricerca Artistica L. Di Sarro à Rome. Dans un montage complexe, la nouvelle exposition a rassemblé la documentation des catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki produite par deux institutions japonaises, des images et des textes produits par les agences de publicité des industries italiennes qui fabriquaient des abris antiatomiques, des réponses de différents artistes à un nouveau test socio-imaginaire – « Il rifugio antiatomico, estetica della catastrofe ? » [L’abri antiatomique, l’esthétique de la catastrophe...] - et une série d’avant-projets d’abris antiatomiques pour les espaces intérieurs, publics et privés, conçus par Zabala. Caractérisé par l’artiste comme une « opération dans laquelle les personnes, les institutions et les médias interagissent »[36], le projet visait à problématiser les représentations de la menace nucléaire, produite et gérée par les médias, comme un corrélat de la production en série de bunkers antiatomiques.

Duplications

La réflexion sur les médias a constitué une problématique élargie dans une nouvelle série d’œuvres que Zabala a commencé après s’être installé à Vienne en 1983. Un an plus tard, il présente son exposition Duplications & Dédoublements à la Galerie Donguy à Paris. Chacune des œuvres exposées présentait le même procédé : en prenant les couvertures des magazines Der Spiegel, L’Express et Time comme références pour son travail, Zabala avait tracé, sur du papier transparent et en utilisant les pastels à l’huile comme seul matériau, la structure visuelle de chacune des couvertures, traduisant l’ensemble des titres, textes et images en lignes et formes de couleur abstraites. Ce premier groupe d’œuvres a été suivi par de nouvelles séries dans lesquelles l’artiste a utilisé des pages de journaux du monde entier, des premières pages et des pages contenant les données de la bourse ou de la loterie, et celles présentant le guide du salon ou les blagues et mots croisés.

En systématisant une procédure qu’il réitère mécaniquement dans l’élaboration de chacune de ses œuvres, Zabala a voulu créer une tension entre modèle et copie, original et reproduction, œuvre unique et multiple, reproductibilité technique et artisanat, œuvre d’art et médias de masse. Ainsi, le support graphique reproductible, destiné à la circulation et à la consommation immédiate, contrairement à l’exceptionnalité de l’œuvre unique, a modifié sa légalité pour devenir le modèle d’une copie (ou « duplication », comme l’appelait Zabala) qui, à son tour, constituait une pièce unique et non reproductible. Alors que le modèle était, en fait, un multiple produit à partir d’une matrice (et, en ce sens, susceptible de nouvelles reproductions), extrait d’un circuit dans lequel sa distinction ou sa valeur en tant que pièce unique n’avait aucun intérêt, la copie ou la duplication, réalisée par traçage et à partir de la répétition mécanique d’une procédure manuelle, constituait un produit dont le savoir-faire artisanal en faisait un objet irréproductible, une œuvre unique. Le recours au pastel à l’huile insiste sur cette tension : si sa fabrication renvoie à un ordre esthétique dans lequel le trait expressif de la matière apparaît valorisé à partir des présupposés modernes de l’originalité de l’artiste, en même temps ce geste est déplacé de cette inscription du sens dans la répétition mécanique et impersonnelle du tracé, proche des logiques standardisées de la production de masse. En fait, en 1985, Zabala a établi un ensemble de règles qui ont systématiquement guidé la continuité de son travail : chaque œuvre était composée du modèle (la page de journal choisie) et de sa copie, les journaux provenaient de différents pays, une seule page de chaque journal était marquée par son traçage, le seul matériau utilisé dans les duplications était la peinture à l’huile[37].

La répétition du traçage, selon le système de règles défini par Zabala, loin de se traduire par une « série homogène d’œuvres », a introduit, au contraire, une déviation et un déplacement : « l’ensemble des œuvres, selon l’artiste, constitue une répétition hétérogène »[38]. Pour Zabala, c’était la conséquence du « passage du système technologique des médias (la page de journal que je considère comme une œuvre originale, bien qu’elle n’en soit pas une) au système artistique artisanal (la duplication ou copie que je crée, bien qu’elle soit une œuvre originale, unique et non reproductible) »[39]. Mais, en outre, dans le jeu des distances que la duplication programme entre la page imprimée et l’image tracée, la copie trahit la fidélité au modèle, dont elle reproduit les informations en lignes et en zones de couleur. Ainsi, la double opération de traçage-traduction démantèle la relation de causalité entre l’original et la copie. Si cette relation est basée sur un ordre binaire dans lequel le second est présenté comme une dérivation ou une déviation du premier, dans les œuvres de Zabala, par un puissant jeu d’inversions, la copie se retourne contre son modèle pour saboter sa légalité en tant qu’« original ».

Cependant, le pari déconstructif de ces œuvres ne vise pas seulement à démanteler l’ontologie entre modèle et copie. Au contraire, il est possible de penser la pratique du traçage-traduction également comme une stratégie avec laquelle Zabala interroge (et nous invite à interroger) la structure même de la page des mass-médias comme un dispositif qui régule et construit des significations et des représentations. En passant du contenu du journal à l’organisation structurelle de la page, Zabala confronte la transparence suspecte parrainée par les médias au registre opaque qui résulte de son traçage et vise à mettre en évidence les articulations de pouvoir autant que la construction même des schémas de page.

Zabala a également utilisé des boîtes en carton comme conteneurs pour certaines de ses duplications. En 1993, il a participé à un projet promu par Vigo, qui consistait en la publication de multiples qui circulaient, précisément, dans des boîtes, sous le label Biopsia. Ce nom était significatif : une biopsie est un type d’intervention qui consiste à extraire un fragment de tissu pour l’examiner. Ainsi, le nom du projet de Vigo semblait rendre explicite l’opération critique qu’impliquaient les duplications. La contribution de Zabala consistait en un fragment de page d’agenda, découpé à la main et accompagné de sa copie sur du papier calque[40]. Un échantillon extrait du tissu des médias de masse, isolé de ses réseaux de circulation et, par conséquent, détaché de ses conditions usuelles de réception, que Zabala a inscrit dans un nouveau circuit comme un geste micropolitique visant à interférer dans le quotidien afin d’affecter ou de désorganiser ses significations habituelles.

Notes

[1] Conversation avec Horacio Zabala in Horacio Zabala. Anteproyectos (1972-1978), cat. exp., Buenos Aires, Fundación Alon, 2007, p. 18.

[2] Dans certaines de ces œuvres, comme Art is a jail (1972), le tracé imprimé était accompagné des timbres utilisés.

[3] Un an auparavant, Jorge Glusberg, directeur du CAyC, avait organisé Arte de Sistemas au Museo de Arte Moderno. En 1972, Zabala est membre du Grupo de los Trece, un groupe formé à la fin de 1971 dans le cadre des activités promues par le CAyC, qui comprend également Jacques Bedel, Luis Benedit, Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Jorge Glusberg, Jorge González Mir, Víctor Grippo, Vicente Marotta, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Alfredo Portillos, Juan Carlos Romero et Julio Teich.

[4] Leonardo Perel et Pedro Roth ont réalisé un court métrage en 16 mm sur l’exposition de la place Roberto Arlt, qui a été présentée au CAyC en décembre de la même année et, plus tard, dans le cadre de plusieurs réunions vidéo organisées par l’institution.

[5] Arte e ideología en CAyC al aire libre, Buenos Aires, CAyC, GT-166, 14-9-72.

[6] Le terme señalamiento (démarcation) avait été proposé par Edgardo Antonio Vigo, un ami de Zabala, en 1968. À ce sujet, voir Fernando Davis. Prácticas ‘revulsivas’. Edgardo Antonio Vigo en los már-genes del concepalismo, in : Cristina Freire et Ana Longoni (orgs.). Conceitualismos do Sul / Conceptualismos del Sur, São Paulo, Annablume, USP-MAC, AECID, 2009.

[7] Ana Longoni, En medio del incendio. Violencias insurgentes en la obra de Horacio Zabala, in Fernando Davis et. al, Horacio Zabala, desde 1972, Sáenz Peña, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2013, p. 30.

[8] Horacio Zabala. S/t, dans Art et idéologie. CAyC al aire libre, cat. exp., Buenos Aires, CAyC, 1972.

[9] Horacio Zabala. Diecisiete interrogantes acerca del arte, Buenos Aires, CAyC, GT-135, 12-6-72. Les Dix-sept questions... inaugurent un format d’intervention (le questionnaire), que Zabala reprendra quelques années plus tard dans la formulation de ses projets socio-esthétiques, tout en montrant son désir de construire, parallèlement à son travail, un discours critique et réfléchi sur l’art.

[10] Il est important de souligner que le dispositif critique que Zabala schématise à travers ces divers textes ne constitue pas un simple cadre théorique qui précède son travail. Au contraire, elle s’inscrit dans un processus réflexif et productif complexe, dans lequel le travail et l’écriture s’interpellent et s’entremêlent.

[11] Horacio Zabala, S/t, in Hacia un perfil del arte latinoamericano, cat. exp., Buenos Aires, CAyC, 1972. Catalogue publié par le CAyC à l’occasion de la présentation du Groupe des Treize et des artistes invités aux Rencontres d’art de Pampelune.

[12] Fin 1972, Zabala a présenté au CAyC une installation intitulée Veinte palabras sobre Latinoa-mérica (Vingt termes sur l’Amérique latine), dans le cadre de l’exposition collective El Grupo de los Trece en Arte de sistemas (Le groupe des treize dans l’art systémique). Une toile affichait une liste de vingt termes qui correspondaient à des actions possibles à réaliser sur une carte de l’Amérique latine : serré, brûlé, déformé, déchiré, froissé, crié, etc.

[13] Je formule l’idée d’une « cartographie opaque » en relation avec les cartes de Zabala dans Poéticas críticas, cartografías opacas, in Horacio Zabala, Anteproyectos, op. cit., pp. 15-16.

[14] Rodrigo Alonso, Otras cartografías / Obras 1972-1975, texte de la salle de l’exposition homonyme, Buenos Aires, Galería 11 x 7, 2011.

[15] Idem.

[16] Anteproyecto para una arquitectura carcelaria latinoamericana con capacidad de crecimiento ilimitado est le nom d’un dessin que Zabala a publié en 1973 dans le premier numéro de la revue expérimentale OVUM (deuxième période), éditée à Montevideo par Clemente Padín.

[17] Danielle Perret, op. cit., p. 18.

[18] En 1972, la dictature de Lanusse a utilisé le navire Granaderos, situé dans le port de Buenos Aires, comme « prison flottante » pour les prisonniers politiques.

[19] Jorge Glusberg, S/t, in Anteproyectos, cat. exp., Buenos Aires, CAyC, 1973. Un an plus tôt, dans son prologue à Art et l’Idéologie précités, Glusberg avait écrit : « Il n’y a pas d’art des pays d’Amérique latine, mais il y a un art propre, cohérent avec sa situation révolutionnaire. Les conflits générés par les relations sociales injustes qui prévalent dans les peuples d’Amérique latine ne peuvent manquer d’apparaître dans cette facette de la vie culturelle [...] Nos artistes ont pris conscience des exigences de leurs réalités nationales et ont proposé des réponses régionales, cohérentes avec l’évolution dans tous les domaines de la vie humaine ». Dans les dernières lignes du texte, il propose la catégorie de « conceptualisme idéologique », en référence aux pratiques conceptuelles locales comme « une nouvelle forme, qui émerge comme conséquence d’une problématique régionale qui utilise une méthodologie commune à différents contextes » (Jorge Glusberg. Art and ideology in CAyC in the open air, in Art and ideology..., cat. cit., 1972).

[20] S/a, De este lado de las rejas, in Panorama, n. 353, Buenos Aires, 21 février 1974.

[21] En 1974, Padín a écrit sur la couverture d’OVUM le slogan « OVUM est une prison » en référence évidente à l’œuvre de Zabala.

[22] Edgardo A. Vigo et Horacio Zabala, “Arte-correo. Nueva forma de expresión”, in Postas Argentinas, n. 370, Buenos Aires, septiembre / octobre 1975. Le texte a ensuite été publié dans le magazine Buzón de Arte, n. 1, Caracas, janvier 1976, édité par l’artiste vénézuélien Diego Barboza.

[23] En plus de leur propre art postal, Vigo et Zabala ont mentionné les propositions de Carlos Ginzburg, Eduardo Leonetti et Juan Carlos Romero, artistes avec lesquels ils ont travaillé régulièrement. Un exemple de cette pratique de collaboration est la publication du dossier Sellado a mano (tamponné à la main). Publié par Vigo en 1974, le dossier a été imprimé avec des tampons en caoutchouc faits par lui-même, Juan Bercetche, Ginzburg, Leonetti, Luis Pazos, Romero et Zabala.

[24] Edgardo Vigo et Horacio Zabala, op. cit., p. 20.

[25] À Arte Nuevo, Zabala avait organisé l’une de ses premières expositions personnelles en 1967 et, en 1973, il présentait avec Vigo, en compagnie de Perla Benveniste, Leonetti, Pazos et Romero, Investigación de la realidad nacional.

[26] Edgardo Antonio Vigo, Arte/Correo una nueva propuesta de comunicación, non publié, 1975. Archives du Centre d’art expérimental de Vigo.

[27] Horacio Zabala, Los últimos y los primeros, in Fernando García Delgado et Juan Carlos Romero (comps.), El Arte Correo en Argentina, Buenos Aires, Vórtice Argentina Ediciones, 2005, p. 56.

[28] En plus des soumissions qu’ils ont reçues dans le cadre de l’appel à candidatures, Vigo et Zabala ont exposé des documents provenant de leurs propres archives d’art postal.

[29] Luigi Russo (ed.), Oggi l’arte è un carcere? Bologne, Il Mulino, 1981.

[30] En octobre 1974 le Collectif publiait son premier manifeste. Les principaux projets et déclarations du collectif ont été publiés par Hervé Fischer, Théorie de l’art sociologique, Paris, Casterman, 1977 et Fred Forest, Art sociologique, Paris, Union Générale d’Éditions, 1977.

[31] Fischer s’est référé au travail de Zabala et de Vigo en les rapprochant des projets du collectif (Fischer, op. cit., 1977).

[32] Hervé Fischer, Art et communication marginale. Tampons d’artistes, Paris, Balland, 1974.

[33] Cité par Forest, op. cit., 1977, p. 352.

[34] Horacio Zabala, "Test socio-immaginario", dans Horacio Zabala. Test socio-immaginario : l’immagine del presente o il presente come immagine..., Rome, Palazzo Orsini, 1981.

[35] L’école était située à Monterotondo, dans la province de Rome. Zabala a donné les cartes aux enseignants, qui les ont ensuite collectées et distribuées. En adoptant certaines stratégies d’enquête sociologique, Zabala a déterminé un échantillon d’individus et a demandé des informations sur l’âge et le sexe ainsi qu’une indication de la source de l’image sur la carte elle-même. Le format de l’enquête a également été utilisé dans de nombreuses actions du Collectif d’Art Sociologique et de plusieurs artistes impliqués dans d’autres pratiques connexes.

[36] Horacio Zabala, "Il rifugio antiatomico. Estetica della catastrofe ?", Rome, Centro Documentazio-ne Ricerca Artistica L. Di Sarro, 1983.

[37] Zabala a effectué ses « duplications » pendant plus de dix ans. En 1991, à l’invitation de Julien Blaine, il réalise une nouvelle exposition, intitulée Réiterations-œuvres sur papier, au Centre International de Poésie Marseille.

[38] Horacio Zabala, The Image of Duplication, in Leonardo, vol. XXV, nº 1, Berkeley, Société internationale des arts, des sciences et des technologies, 1992, p. 50.

[39] Ibid.

[40] La collaboration de Zabala était la première de la série des éditions de Biopsia et s’intitulait Vestiges. Il était accompagné d’un bref texte du philosophe italien Mario Perniola. Avec un tirage de 50 exemplaires, chacun des multiples de Zabala, signé et numéroté par lui-même, était un « exemplaire unique ».

* Traduit de l’espagnol par Hervé Fischer.