Philosophe et artiste multimédia, de nationalité française et canadienne, son travail a été présenté dans de nombreux musées internationaux et biennales; fondateur et président de la Société Internationale de Mythanalyse (Montréal, Québec-Canada); directeur de l’Observatoire international du numérique, Université du Québec ; ancien élève de l'École Normale Supérieure, pendant de nombreuses années il a enseigné la Sociologie de la culture et de la communication à la Sorbonne, et il a aussi été professeur à l'École Nationale Supérieure des Arts décoratifs.

Abstract

Il n’existe pas d’art planétaire et nous espérons qu’il n’en existera jamais. Nous espérons que le marché spéculatif mondial n’aboutira pas à un mélange de paramètres multiculturels du type de la cuisine dite internationale. En revanche nous verrons certainement de plus en plus émerger un art conscient des enjeux planétaires humains et écologiques. Les nouvelles sensibilités qui déjà s’expriment fortement en dehors du market art spéculatif et sans éthique, relèvent incontestablement des questions sociales d’inégalité et de violence, de démocratie, de de diversité et de liberté d’expression, écologiques de survie de la planète et de l’espèce humaine. On peut les synthétiser : ce sont des questions philosophiques et éthiques. Il n’existe pas une conscience planétaire, mais une diversité de consciences planétaires qui tendront de plus en plus à respecter et faire respecter l’universalité de ces droits humains dans la diversité des cultures, ne serait que selon leur exigence minimaliste, dont nous sommes encore si éloignés.

50 panneaux de signalisation imaginaire Attention : ART/MYTHE à Kassel, Documenta, 1982.

L’art est toujours en résonance mythique, en dialogue intuitif, psychique, mental avec l’image du réel. Le mythe est toujours partie prenante de la réalité.

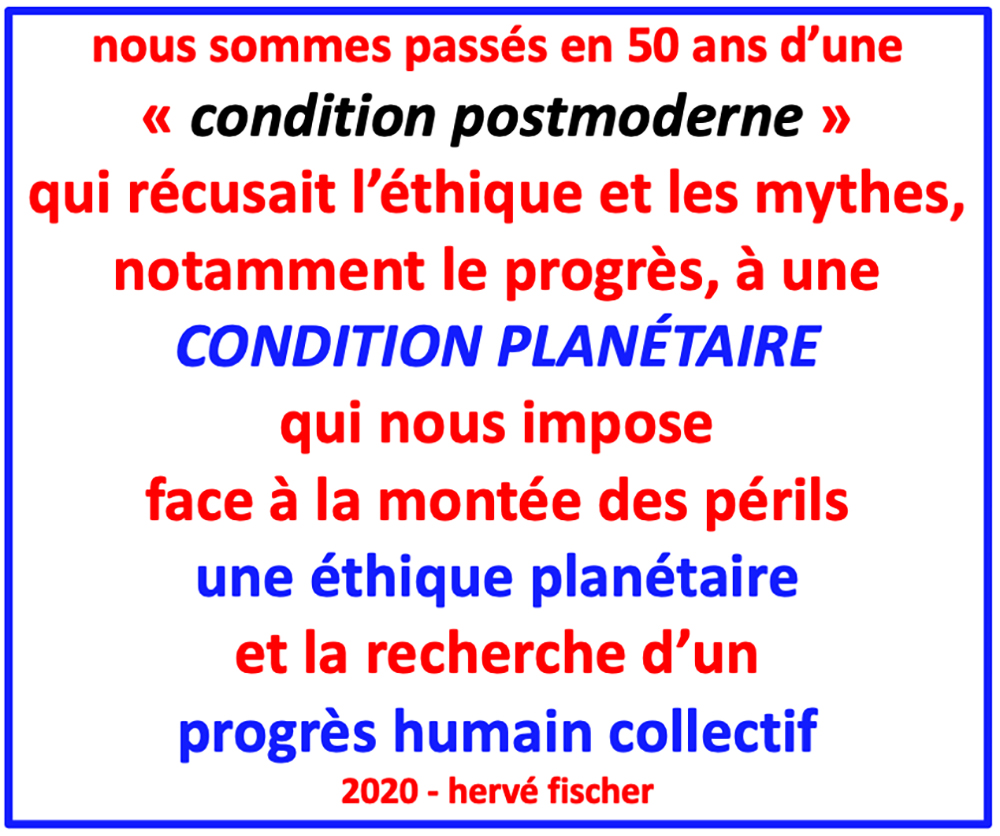

Nous avons sur notre chemin pris acte de l’émergence de notre nouvelle condition planétaire. Non pas selon une conscience unique, mais selon autant de consciences planétaires que nous comptons d’êtres humains, partageant cependant au cœur de leur diversité des valeurs communes, celles d’une éthique planétaire fondée sur le respect universel des droits de l’homme.

Si l’art veut changer le monde, il doit entrer en vibration avec ce nouveau récit planétaire, qui crée une nouvelle sensibilité, un nouveau regard sur le monde. Ce nouveau rapport symbolique au monde trouvera de plus en plus son expression dans la diversité des démarches artistiques. Le marché de l’art, dans sa perversité actuelle, ne soutiendra pas en temps réel cette création artistique nécessairement critique. Le marché mondial n’aime pas l’art politique et lui préfère un art singulier (individualiste), formel, esthétisant dont on ne saurait tirer de questionnement politiques et sociaux. Il ne lui donnera de valeur marchande que « passé date » et muséographié.

Tweet art.

La théorie et la pratique de l’art sociologique excluent de déployer son énergie à vendre pour vivre. Ce qui oblige l’artiste sociologiquement engagé à chercher des seconds métiers, pas toujours rémunérateurs ni amusants. Mais il faut l’accepter et l’affirmer.

La théorie et la pratique de l’art sociologique excluent toute idée d’un « art planétaire », tel une monnaie artistique reconnue internationalement pour le commerce de l’art. Un art « trans-artistique », comme on dit transnational en affaires ou multiculturel au Canada, n’a d’ailleurs aucune chance de se propager, si ce n’est en exploitant une culture marchande infantile (caricaturée par des Jeff Koons), ni de s’imposer comme une vision nouvelle en mélangeant en compote de fruits des éléments stylistiques déjà muséographiés (clichés populaires style postmoderne Dysneyland ou Las Vegas).

La théorie et la pratique de l’art sociologique imposent la prise en compte spécifique de chaque contexte politique, idéologique, social et culturel pour l’explorer, le questionner. Il n’existe pas encore de sociologie transnationale ou multiculturelle. Le concept même est un oxymore qui nous renverrait aux simplifications – parfois très éclairantes - de l’anthropologie.

Et en effet, l’émergence de consciences planétaires est un constat d’ordre anthropologique qui appelle à analyser comment chaque groupe social, chaque culture s’en accommode. Tout mythe largement partagé, comme Dieu, le Progrès, l’Amour, le Cosmos, le Vrai, le Bien, le Beau, la conscience planétaire, se décline sociologiquement dans une diversité qui peut aller jusqu’à des expressions contradictoires.

Urgence et diversité

Ce que nous partageons cependant malgré la diversité de nos consciences planétaires, c’est le sentiment d’urgence qui s’impose à nous pour assurer la survie écologique de la planète, désormais encore plus concrète et universelle que notre exigence des respects fondamentaux de l’homme. Et pour gouverner nos raisons bonnes et mauvaises, pour changer le monde, ce sont donc nos imaginaires collectifs, nos mythes qu’il faut changer, chacun dans son écosystème culturel. Le débat des idées et l’imaginaire de l’art me semblent constituer les plus puissants instruments de ce but urgent. Urgence de la pensée, urgence de l’art, urgence de nouveaux mythes face aux dangers qui nous menacent.

Exposition Hervé Fischer et l’art sociologique, Centre Pompidou, 2017.

L’art doit changer le monde. Oui ! Mais comment ?

L’art a traditionnellement, depuis des millénaires, un incontournable rôle social de célébration magique, religieuse et politique, actuellement au service du capitalisme triomphant. Mais il peut aussi - et d’autant plus – exercer un puissant rôle critique. Nous le savons depuis Les horreurs de la guerre de Goya, depuis le Guernica de Picasso. Et il a acquis aussi un très grand pouvoir de questionnement, que Duchamp avec ses ready made, Dada, Fluxus, le body art, l’art de performance nous ont fait découvrir.

Nous voulons lutter contre l’hallucination toxique du capitalisme sauvage, et nous savons que l’art peut le questionner et contester notre rapport marchand au monde. Il peut aussi explorer une image alternative du monde, proposer un nouveau sens à notre aventure humaine en mettant en scène de nouveaux récits, de nouveaux mythes aussi bien qu’en réinterprétant les mythes anciens. Nous avons tenté de développer cette pratique dans les dispositifs participatifs et de détournement de l’art sociologique des années 1970, dans la rue et dans les médias. C’était pensable et socialement toléré à la suite de Mai 68. C’est devenu aujourd’hui quasiment impossible en raison des politiques publiques de répression du terrorisme, de distanciation sociale en période de pandémie, ou insignifiant en raison du tsunami de déchets des réseaux sociaux et du « n’importe quoi » en art. Les artistes sont plus ou moins contraints de réinvestir les institutions culturelles, musées, galeries, festivals qu’ils avaient délaissés et/ou de jeter des bouteilles à la mer, mélangées aux îles flottantes de débris plastiques dans l’océan numérique. C’est personnellement cette double option que j’ai choisie. Quant aux arts digitaux, j’ai déjà souligné que leur hypnose technologique et leur dépendance financière les éloignent de toute pratique artistique critique.

Quel média choisir ?

Peut-on revenir à la peinture, comme j’en ai pris la décision au tournant du millénaire ? La question est d’une grande actualité. Pour les ténors des arts numériques, à commencer par Jean-François Lyotard lorsqu’il organisa au Centre Pompidou l’exposition Les Immatériaux en 1985, elle serait devenue un média ringard, comme le dessin, obsolète, donc sans efficace. L’art a toujours varié selon les sociétés et les époques dans ses techniques, ses styles et ses thématiques : c’est sociologiquement normal. Après des bouleversements technologiques successifs et rapides la peinture a été remise en question radicalement. C’est normal aussi. Mais il n’y a pas de progrès en art, ni dans les styles, ni dans les thématiques. Il y a seulement une évolution, l’apparition de nouveaux médias, notamment dus à l’évolution des techniques (la fresque, le châssis mobile, la commercialisation du tube de peinture en 1841, la photographie, l’holographie, la vidéo, le pixel numérique et le multimédia récemment) et, bien sûr, l’évolution sociale des thématiques. Mais allons-nous dire que le numérique introduit dans l’histoire de l’art un progrès ? Certains, comme les constructivistes soviétiques ou les artistes du groupe G.R.A.V. en France ont cru au progrès technologique en art. Mais les technologies nouvelles deviennent obsolètes aussi. Et plus elles sont sophistiquées, plus elles vieillissent vite et datent, comme on l’observe déjà dans les arts numériques. L’art n’a rien à voir avec le concept de progrès technologique. On peut seulement observer qu’il prend date.

Je dirai même que c’est le mirage numérique qui m’a renvoyé vers la peinture. Ce n’est pas seulement la pauvreté perceptive, visuelle et tactile d’un art numérique propret, réduit à ses algorithmes sans bavure, sans densité, sans épaisseur, sans émotion, sans hasard, sans accident, qui m’a ramené à la puissance sensuelle incontestable de la peinture. J’ai admis aussi la nécessité de la peinture pour mener une interrogation critique face au robinet à pixels qui nous inonde aujourd’hui de flux d’images numériques comme des vagues éphémères. Cela exige de s’en distancer en pratiquant l’arrêt sur image. La peinture s’y prête bien. Et le temps n’est plus aux oukases arrogants des artistes numériques contre des peintres jugés dépassés.

Les grands défis de l’art ne sont pas davantage dans les logiciels et l’intelligence artificielle des ordinateurs que dans les crayons ou les pinceaux. Ils sont dans les cerveaux, les visions et les sensibilités des artistes. C’est pourquoi j’ai proposé de reconstruire le pont que les artistes numériques ont voulu faire sauter derrière eux au nom du progrès technologique et de considérer des « beaux-arts numériques ». La peinture a notamment beaucoup à dire sur l’intégrisme numérique qui fascine aujourd’hui le milieu institutionnel de l’art et sur la nécessité de ralentir le temps pour penser la vitesse exponentielle du changement. Nous ne demandons plus à la peinture comme les artistes futuristes d’exprimer la vitesse des machines et la violence de la guerre du nouveau siècle, mais tout au contraire d’échapper à cette vitesse et à sa violence pour retrouver un espace de méditation dans le basculement inexorable du monde. Arrêt-sur-image et pause-temps pour nous demander ce qui nous arrive et où nous courrons si vite.

Tweet art, 2014.

Et j’ajouterai que l’image n’exclut pas le textuel. Bien plus, je tends personnellement de plus en plus à combiner l’image et le texte pour en renforcer le message, usant de l’interpellation des mots, de leur pouvoir conceptuel et des métaphores qu’ils portent. Je fais de moins en moins de différence entre écriture et peinture : toutes deux induisent le pouvoir émotif et mythiques des images et des métaphores. Les images parlent ou se lisent comme des pensées sensibles. Les émotions qu’elles suscitent se complètent, se renforcent.

Beaucoup d’artistes ont usé d’autres médias tout aussi efficaces, allant du déchet à la photographie, en passant par le tampon caoutchouc, le timbre-poste, l’objet, l’installation, la performance, la vidéo, l’intervention en milieu institutionnel, urbain, rural, dans la nature, potentiellement tous aussi efficaces. Chacun fait son choix selon son cheminement, mais l’ukase numérique n’a aucune légitimité particulière.

Un regard actuel et distancé

La thématique cependant a évolué : nous vivons dans un monde de plus en plus numérique, avec ses célébrations, sa pensée magique, ses vertus, ses illusions et ses défis. C’est bien un thème aussi important que le Sacre de Napoléon ou les Tournesols de Van Gogh. Monet ne peindrait plus aujourd’hui des façades de la cathédrale de Rouen ou des nénuphars, mais les trous dans la couche d’ozone ou les trous noirs du cosmos, les variations boursières du capitalisme de casino ou nos chaînes d’ADN.

Je laisse à ceux qui le souhaitent l’ivresse d’épouser l’âge de l’anthropocène numérique. J’opte pour un regard actuel, mais, on l’a compris, distancé. La fascination ne fait pas l’art. La programmation informatique est certes actuelle, mais c’est un artisanat comme un autre, aussi important que ceux de la peinture ou de la sculpture, mais pas davantage, ni plus noble. Dans les arts numériques, qui ont soudain la faveur des institutions culturelles, la technologie devrait demeurer secondaire, au lieu de prendre toute la place sur le devant de la scène comme c’est encore le cas actuellement.

Ce fut tout à la fois le génie et la grande erreur de McLuhan que d’être un philosophe fasciné par l’électricité au point d’affirmer que le médium, c’est le message, sans en mesurer la dérive : cette immersion actuelle dans le clapotis de la culture de masse où nous nous aliénons. Le message a du mal à reprendre la maîtrise sur le médium. Nous regardons les images défiler, nous glissons sur elles comme sur du velours et nous les oublions, au lieu de regarder ce qu’elles disent, le message qu’elles devraient faire valoir distinctement dans le flux de la vie ou celui des pixels : elles y nagent comme les poissons dans l’eau, elles deviennent l’eau même avec ses courants, elles nous noient au lieu de nous interpeler. C’est à juste titre qu’on parle d’une culture liquide. Le journal télévisé de plus en plus comme des clips de musique vidéo nous soumet à des rythmes trop rapides pour la pensée critique et y substitue des enchaînements de brèves impressions et émotions. L’écran est devenu impressionniste, au mauvais sens du terme. Ce n’est même plus un massage (qui nous relaxerait). C’est un charivari qui déboule et pulse. Nous nous y habituons passivement sans nous fatiguer le cerveau, au point de nous ennuyer si le rythme se calme, de zapper et changer de programme. Changeons aussi de métaphore : la danse syncopée des images comme le serpent nous hypnotise pour mieux nous dévorer. Le rétinien ne pense pas.

Comme devant un tableau pointilliste, il faut reculer le regard pour découvrir la réalité qu’on nous présente et en comprendre le sens.

Tweet art, 2011.

La posture de l’artiste

Il faut bien que l’œuvre attire et retienne l’attention pour qu’elle transmette quelque chose. Il en va d’un dispositif stratégique dans son écosystème institutionnel, marchand ou individuel sur le web. L’artiste, à moins qu’il soit pris en charge et promu par un mécène, un marchand ou un musée, doit apprendre à se faire voir pour exister. Tous n’en ont pas le talent ou l’envie, mais cette contrainte n’est pas nouvelle. Depuis des siècles, l’artiste qui veut obtenir le soutien d’un prince ou plus récemment rejoindre un public, vendre son travail pour en vivre et donc pouvoir continuer à s’y consacrer, est forcé de se chercher des alliés, des acheteurs, des diffuseurs. Michel-Ange, Léonard de Vinci ou Dürer aussi bien que Rembrandt déployaient beaucoup de talents de courtisans en ce sens.

Les subventions de l’État-Providence (les conseils des arts) ont pris la relève, dans quelques pays, des puissants de jadis, mais dans tous les cas, l’artiste doit s’agiter pour poursuivre son travail, tout particulièrement s’il est sculpteur ou cyber. Pas d’autre choix. Et plus il est provocateur, scandaleux, ou cybermagicien, plus il réussira à faire parler de lui et obtiendra l’attention qui est nécessaire à sa démarche d’artiste, au risque de passer pour un opportuniste de mauvaise réputation, un obsédé de l’autopromotion. L’équilibre n’est pas facile. L’artiste qui veut créer, comme le politique qui veut changer le monde, aussi bien que ceux qui veulent simplement faire carrière et en vivre, doivent s’engager dans des campagnes électorales et promotionnelles pour être écoutés, élus, ou regardés et achetés. Nous nous y sommes habitués dans l’exercice de la démocratie, mais nous l’acceptons mal dans l’écosystème artistique, aussi indispensable que cela y soit pourtant. Cette démarche peut paraître à l’artiste, à lui-même autant qu’aux autres, ingrate et haïssable, voire contradictoire. Et l’artiste, un fois reconnu et intégré dans le système peut alors, doit même devenir plus discret dans cette stratégie, mais sans perdre pour autant son habileté mondaine.

Absent du marché et sans galerie, je n’ai jamais envisagé personnellement de vivre de ma production, même si je crois aujourd’hui finalement légitime que l’artiste vende ses œuvres pour assurer sa vie matérielle et financer sa production, plutôt que de vivre d’un autre métier. Cela ne signifie pas qu’il veuille dévoyer l’art en marchandise ou en fasse un produit financier de spéculation comme Jeff Koons, mais seulement qu’il est un artiste de l’époque capitaliste et qu’il n’a plus le droit éthique d’être un courtisan.

L’engagement

Aucun artiste n’est obligé de croire à une démarche éthique ou philosophique comme je m’y essaie personnellement. Chaque artiste est libre de célébrer, de questionner ou de contester, de modeler de l’argile, de programmer des œuvres immersives ou de manier le pinceau, de vouloir ou non en tirer de la gloire ou de l’argent. La liberté est l’un de nos plus grands privilèges d’hommes. Cela dit, l’exigence de changer le monde naît de l’indignation face aux scandales qui le ravagent et crée un engagement éthique, qui n’est ni commercial, ni narcissique.

L’art n’est pas à mes yeux une profession, ni une vocation, mais une vie. Cette posture, née de convictions plus importantes que tout souci de carrière ou d’argent, impose un activisme politique ou artistique qu’on appelle aujourd’hui parfois de l’artivisme, mais auquel je préfère personnellement une démarche de questionnement, de pédagogue. J’aime bien cette expression d’Édouard Glissant : « l’artiste est un réartiveur ». Une quête de lucidité à partager, qui n’exclut ni la douceur, ni l’humour, dans l’exploration des problématiques humanistes, écologiques, planétaires, biogénétiques ou communicationnelles, actuelles, plus efficaces et conviviales que la dénonciation frontale et binaire face à ce qui mérite de l’être dans le monde contemporain.

Esthétique interrogative

L’esthétique n’est qu’un moyen, mais qui peut atteindre le sublime, par le message qu’elle exprime. L’esthétique trouve son expression ultime dans la justesse créatrice de l’expression, appelant à un monde qui dépasse notre vie animale. Au-delà de la beauté de la nature, incontestable et quasi religieuse à nos yeux d’humains dénaturés dans les écosystèmes urbains, l’esthétique ne peut être un but en soi. Et c’est là l’écueil sur lequel naufragent beaucoup d’artistes en quête d’un style singulier qu’ils prennent pour l’art. L’esthétique n’est qu’un moyen pour l’art. Seule l’éthique, absente de la nature, inventée par l’homme, peut créer la beauté sublime, transcendantale de l’art.

Dès la fondation de l’art sociologique en 1971, j’ai opté pour une esthétique interrogative. Tout chef d’œuvre suggère des questions, explicites ou implicites. Il suffit de regarder les Esclaves de Michel Ange, la Joconde de Léonard de Vinci, un paysage classique ou impressionniste, une toile de Barnett Newman, ou de Picasso, un monochrome d’Yves Klein pour s’en convaincre immédiatement. L’œuvre impose toujours une profondeur qui n’est pas spatiale mais émotive, spirituelle dans l’art actuel comme dans l’art religieux du Moyen-Âge. L’art s’adresse à l’humanité qui est en chacun de nous et même au-delà de nous. Et la réponse n’est jamais formulée dans la question. Elle peut varier avec la question que chacun trouve diversement dans le regard qu’il porte sur l’œuvre.

L’esthétique interrogative s’interdit l’affirmation, la déclaration partisane. Elle suggère plutôt le débat. Elle implique la participation de celui qui regarde et se questionne. Il faut reconnaître ici l’importance de la polysémie sociale de toute œuvre artistique, textuelle aussi bien que visuelle ou sonore. Sa lecture ou sa réception demeure inépuisable, induisant au-delà de la rétine l’émotion qui esquisse des récits, qui éveille des mythes. À titre d’exemple je reproduis ici mon intervention lors de la Biennale de Sao Paolo en 1981, alors que deux polices, l’une militaire de la dictature, l’autre municipale, contrôlaient la vie sociale et surveillaient mes signalisations imaginaires. Sur les panneaux publicitaires géants, qui y sont fréquents, je me suis contenté de reproduire les panneaux usuels de signalisation pour la circulation automobile en lettres blanches sur fond vert, en y inscrivant les noms bien réels de quartiers de la ville, avec des flèches. L’affichage par lais de papier sérigraphiés avec les étudiants de l’école des beaux-arts, collés progressivement pour constituer la totalité de l’image, était en outre filmé en temps réel par une télévision câblée locale et donnait à voir progressivement aux téléspectateurs l’opposition des noms et des directions que les panneaux indiquaient.

Signalisation imaginaire, Sao Paolo, 1981.

Signalisation imaginaire, Sao Paolo, 1981.

Et cela demeure vrai sans qu’il y ait le support d’une image, par exemple dans ce dispositif d’art sociologique du Bureau d’identité imaginaire, ou lorsque je demande aux lecteurs d’une page de journal de répondre à ces deux questions : Qui pensez-vous être ? Qui voudriez-vous être ?[1]

Bureau d’identité imaginaire, performance au Centre Pompidou en 2017 dans le cadre de mon exposition Hervé Fischer et l’art sociologique.

Dans le quotidien québécois La Presse, en 1982.

L’art use du langage des émotions, quel que soit son dispositif. C’est par l’imaginaire et la sensibilité qu’il rejoint l’autre, celui qui y investit son regard et dont les neurones à travers l’œil sont touchés – d’une pierre deux coups - au cœur et au cerveau. Il a même le pouvoir d’induire une nouvelle sensibilité, de créer, comme l’a souligné l’homme politique et sociologue de l’art brésilien Mario Pedrosa « une révolution de la sensibilité ».

Il n’existe pas de grand art, qui ne mette en branle l’émotion, qu’elle soit conceptuelle ou physiologique. Et l’émotion indique toujours la présence du mythe, avec lequel elle suscite une résonance, qu’elle évoque un grand récit connu (La liberté sur les barricades de Delacroix, la Tour Eiffel, le mont Fuji) dont le registre conceptuel est un déclencheur social automatique, ou qu’elle touche aux imaginaires sociaux plus biologiques et donc intimes (le désir amoureux, le bonheur, la joie vitale ou l’angoisse de la mort). Cela est vrai aussi bien pour la musique, la danse, que pout la littérature ou les arts visuels. Et l’émotion est d’autant plus ressentie qu’elle est moins affichée, plus retenue, exigeant l’attention participative qui va l’amplifier.

Dans cette fonction interrogative et pédagogique de l’œuvre d’art que nous revendiquons, le recours à l’émotion constitue donc un élément majeur de son efficacité expressive. Cela n’est pas rien, si l’on considère que pour changer une société, ce sont ses mythes qu’il faut changer, réinterpréter ou inventer. Dès lors que les écosystèmes idéologiques et sociaux évoluent, et avec eux les enjeux collectifs fondamentaux de l’aventure humaine, il devient nécessaire d’inscrire ceux-ci dans de nouveaux mythes que l’on puisse partager et sur lesquels nous puissions fonder nos comportements individuels et collectifs.

J’ai une addiction pour ces pilules depuis 50 ans de vie. Oui, tout compte fait, je suis un artiste-pharmacien, voire un philosophe-pharmacien qui essaie de poser les bonnes questions pour bien diagnostiquer le mal ou déceler le mauvais diagnostic. Un bon pharmacien mythanalyste. Pour moi-même parmi les autres. Mais qui tient officine sociale.

Un nouvel écosystème humain, désormais planétaire

Nous sommes devenus au XXIe siècle des planétaires périphériques, des frontaliers, de toutes les frontières, de toutes les marginalités géographiques, historiques, ethniques, sociales, sexuelles, culturelles, psychiques. Nous participons tous de la même vie planétaire. Tous différents, que nous le voulions ou non, nous contribuons à créer la même conscience planétaire universelle que nous partageons minimalement, une parcelle d’âme planétaire en chacun de nous.

30 esquisses de la conscience planétaire, peinture acrylique sur toile, 92x92cm chacune, 2020.

Cette série d’esquisses acryliques sur toile, réalisées au rythme d’une par jour pendant trente jours successifs en novembre / décembre 2020, a débuté avec une sorte de signalétique autoritaire, celle que nous impose cette conscience comme une obligation éthique, puis au fil des jours elle a embrassé la diversité de nos consciences planétaires, ses manques, ses failles, ses dénis identitaires autant que sa beauté partagée, qui s’expriment dans les accidents du geste pictural autant que dans son obstination performative, et nous révèle finalement, ludiquement la joie, le 29e jour la lumière qu’elle nous apporte, et le 30e jour son rayonnement universel qui nous déborde. À l’opposé de toute uniformisation ou réduction que pourrait suggérer cette idée de conscience planétaire, je veux ici insister sur la diversité d’ancrages et de sensibilités culturelles qui constitue la richesse même de l’espèce humaine et à partir de laquelle émerge cette conscience augmentée que j’appelle planétaire.

Mais cette conscience planétaire est nécessairement multipolaire et induit un décentrement de la conscience dominatrice occidentale (qui se délite aujourd’hui) ou chinoise (qui tend à s’imposer à nouveau en réactualisant son mythe fondateur d’« empire du milieu »). Pour comprendre quand et où nous sommes, nous tendons désormais à regarder hors de notre lieu d’enracinement, de côté, vers d’autres horizons planétaires d’où nous recevons constamment des images et des informations plus nombreuses, plus prégnantes, plus significatives que ce que notre perception sensorielle nous dit de notre environnement immédiat, et dont nous savons qu’elles sont partagées simultanément par des millions d’autres téléspectateurs, d’autres surfeurs de l’internet et des réseaux sociaux, donc finalement plus importantes pour notre vie que nos petites sensations locales. Nous prenons conscience des angles de vue, des expériences et des alternatives qui coexistent en temps réel avec nos propres sensations. Cette mobilité et cette ubiquité nouvelles de notre conscience constitue une incontestable révolution anthropologique. Elle s’est précisée en une génération, voire plusieurs, mais elle ne relève plus désormais en ce début de IIIe millénaire de l’exploration incertaine, de l’exotisme. Elle est constitutive de notre condition réelle individuelle, actuelle, locale où que nous soyons. Elle est devenue notre temps et notre espace, notre horizon, notre référence, bref notre condition planétaire.

Et nous prenons conscience aussi que cette condition est humainement inégale, souvent violente, scandaleuse, bien au-delà de nos petits conflits de classe ou de voisinage locaux. Bien au-delà de notre petite personne, de notre cocon familial, de notre intimité, de nos petites préoccupations quotidiennes. Nous prenons conscience d’être sur le même vaisseau spatial, au milieu de l’univers, dont la fragilité et l’errance nous saute aux yeux. Nous ne voudrions pas finir sur un radeau de la Méduse, comme les immigrants qui s’aventurent sur des embarcations de fortune au milieu de la mer, au risque de leur vie vers la terre promise. Il nous faut assurer notre sécurité. Les menaces sont évidentes, les risques certains. Nous percevons de plus en plus l’urgence de nous organiser collectivement sur cette petite planète pour favoriser des consensus réparateurs, dessiner des cartes de navigation, décider ensemble où nous voulons aller, plutôt que de tirer à hue et à dia, de nous tirer dessus et de saccager notre espace de vie, voire de saborder notre planète.

Il y a urgence, une urgence qui nous semble encore inaudible dans notre chaos humain. Mais je ne doute pas qu’elle sera de plus en plus perçue. Et que la réponse ne peut être technologique, ni économique, mais éthique. C’est en ce sens que je plaide pour l’évidence de l’hyperhumanisme et de l’éthique planétaire.

Otro mundo es posible, acrylique sur toile, 92x122cm, 2018.

C’est bien ce que veut aussi montrer cette publication ART versus SOCIÉTÉ, en réunissant les points de vue de plus d’une soixantaine d’artistes, historiens et critiques d’art, philosophes, sociologues et essayistes des cinq continents, de pays aussi nombreux et divers que possible.

Ils auraient pu être plus de cent, deux cent peut-être, tant ils sont nombreux, femmes et hommes, depuis les années 1970 à s’être engagé(e)s dans des démarches sociologiques. Et je tiens à souligner ici la différence entre un art social et un art sociologique. Tout art est social, reflétant l’évolution sociale des sensibilités, idéologies et imaginaires. Mais un art sociologique est une démarche qui précisément questionne cette relation sous ses aspects structurels (sociologiques et artistiques), qui interroge la fonction politique de l’art dans la société, et ajuste ses moyens d’expressions en conséquence. J’irai plus loin : à la lecture de ces contributions, nous constatons que nous devons cesser de développer une sociologie de l’art métropolitaine et universitaire, pour nous laisser interpeller par des sagesses autochtones aussi bien que des arrogances de cyberartistes. Nous découvrons que nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette conscience planétaire et à crier au scandale, mais sans perdre l’espoir d’une rédemption et d’un progrès collectif. Il faut sauver cette planète et son humanité ! Et il n’y a que nous dans l’univers qui puissions le faire, ni dieu ni magicien à qui nous adresser. C’est notre seule responsabilité et c’est en notre pouvoir.

En tant qu’artistes et philosophes, nous découvrons l’importance d’un art et d’un mythe porteur d’une nouvelle conscience planétaire et éthique. Cette conscience planétaire émergente nous appelle à une révolution du regard qui devient planétaire et même cosmique au-delà du cadre de chaque société, et à une mutation de nos valeurs et de nos consciences locales. Il ne s’agit pas seulement ici d’un constat, de plus en plus évident aujourd’hui, ne serait-ce que du fait de la pandémie mondiale, mais aussi et surtout d’une dynamique de cette conscience augmentée, en anticipation et prévention des tragédies qui menacent l’humanité, et des valeurs planétaires qu’il nous faut instaurer, reconnaître individuellement et instituer planétairement pour s’en prémunir en travaillant à notre progrès humain collectif.

Notes

[1] J’ai pratiqué cette performance à partir des années 1970 et encore lors de mon exposition au Centre Pompidou en 2017. Je l’ai aussi reportée sur les pages du grand quotidien québécois La Presse en 1982 où j’ai reçu plus d’un millier de réponses. Cette expérience est décrite et analysée dans Hervé Fischer, L’oiseau-chat, roman-enquête sur l’identité québécoise, éditions La Presse, Montréal, 1983.