Née en 1976, vit et travaille à Mumbai, en Inde, où elle a étudié la sculpture à la Sir J. J. School of Fine Arts de 1992 à 1997. Elle a présenté des expositions personnelles au Contemporary Arts Center à Cincinnati, à Arnolfini à Bristol, à OK à Linz, au Museum voor Moderne Kunst à Arnhem, au Voorlinden Museum and Gardens à Wassenaar, au Kiosk à Gand, au Bielefelder Kunstverein, à La synagogue de Delme Contemporary Art Center et à la Lalit Kala Akademi à New Delhi. Elle a présenté un projet solo lors de l’exposition "My East is Your West", une exposition conjointe Inde-Pakistan, organisée par la Fondation Gujral à Venise en 2015. Son travail a été présenté dans des institutions et musées internationaux de premier plan tels que la Tate Modern, le Musée d’art moderne, le Musée de Louisiane, le Centre Pompidou, la Serpentine Gallery, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, le Musée Mori, le Musée Solomon R. Guggenheim, le ZKM, le Musée Kiran Nadar et la Devi Art Foundation. Elle a récemment créé l’installation "We Change Each Other", une œuvre lumineuse extérieure dans son quartier de Carter Road, à Mumbai. En 2019, elle a participé à la 58e Biennale de Venise organisée par Ralph Rugoff.

Abstract

« Le travail de Shilpa Gupta est à mon sens exemplaire de l’art que j’appelle sociologique, souvent in situ, dans le train, dans la rue, conçue dans une culture indienne différente de la culture européenne, mais qui pourtant acquiert immédiatement une efficacité de questionnement en résonance planétaire, car "nous vivons tous sous le même ciel". Et en effet le travail de Shilpa Gupta a été reconnu et exposé mondialement. En outre, les thèmes que l’artiste aborde sont eux-mêmes très internationaux. Elle interroge notre conscience humaine : la liberté d’expression et sa répression, les différences entre nos cultures qu’il faut savoir accepter et même valoriser, l’apprentissage malgré nos peurs ("il n’y a pas d’explosif ici") d’un "vivre ensemble", en dépit de toutes les différences, par-delà les frontières religieuses, politiques, linguistiques, culturelles. Et je me sens très proche de sa démarche» Hervé Fischer.

Blame (en anglais, to blame signifier blâmer). Installation avec des bouteilles de Blame qui contiennent un liquide couleur sang, des affiches et des étiquettes autocollantes. Performance interactive et vidéo. Dimensions variables, 2002.

Le projet Blame a été conçu par Shilpa Gupta en réaction à une suite d’événements récents tels que le conflit de Kargil, où l’Inde et le Pakistan se sont dangereusement rapprochés d’un déclenchement d’un grave conflit entre les deux pays, la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis, et la violence contre les musulmans au Gujarat. Le projet Blame faisait partie de Aar-Paar 2002, une initiative d’artistes reliant Mumbai, en Inde, et Karachi, au Pakistan. Ces deux villes portuaires voisines sur la mer d’Oman, constituent des carrefours d’échanges économiques et culturels, qui sont aujourd’hui devenues des rivales, entraînées dans un conflit fratricide, comme des jumeaux séparés à la naissance.

Dans les trains de banlieue, Gupta s’est fait passer pour une vendeuse de blame, une production de masse qui se retrouve partout à notre époque. Les banlieusards se voient proposer du blame présenté en petites bouteilles d’un liquide rouge sang, à la manière des vendeurs de cosmétiques et de panacées qui fréquentent les transports de banlieue en Inde. Gupta propose le produit en ventant sa grande efficacité - prouvée par l’histoire récente – : c’est une potion qui procure une illusion de sécurité en reportant la responsabilité du conflit sur les autres, ceux qui sont là, mais qui sont aussi ici, les acteurs du drame qui sévit dans votre « maison ».

L’affiche et les étiquettes du produit exposent les vertus apaisantes du blame (« Vous blâmer me fait tellement de bien : je vous blâme donc pour ce que vous ne pouvez pas contrôler... »). Cette formulation inverse dans un style grotesque les déclarations courantes dans la politique contemporaine destinées à désigner comme responsables de tous les maux présents les autres - nations, communautés, systèmes de croyance -. Chaitanya Sambrani, catalogue de l’exposition « Edge of Desire », 2004.

Je vis aussi sous ton ciel, Installation de lumière animée, 384 x 192, 2004, en cours.

Les lignes deviennent des mots, des phrases tissées avec trois langues qui disent : "Moi aussi, je vis sous ton ciel". Construit sur des lignes écrites sur un livre réglé en trois langues - hindi, ourdou et anglais - qui s’illuminent les unes après les autres pour célébrer la diversité du quartier où il est installé, l’ouvrage aborde les questions de l’unité et de la fusion des cultures.

Signifiant l’inévitable mutation et dispersion qui s’ensuit lorsque deux êtres ou cultures entrent en contact l’un avec l’autre, l’œuvre explore les flux au sein des espaces interpersonnels, que ce soit entre deux personnes, entre les générations ou ceux façonnés par les clivages religieux, politiques et de genre.

Il n’y a pas d’explosif ici, installation interactive, 2007.

Dans cette œuvre, 100 sacs se trouvaient dans un appartement de Pont Street, à Londres, chacun étant recouvert de tissu sur lequel était inscrit le texte « Il n’y a pas d’explosif ici ». Les visiteurs étaient invités à choisir n’importe quel sac, à le prendre pour une promenade, à se tenir à l’arrêt de bus ou à prendre le métro. Comme l’écrit Leila Hasham, « La question de la paternité de l’œuvre est essentielle dans la pratique de Gupta, et elle résonne clairement dans l’œuvre de cette performance de 2007 ».

Le spectateur est invité à sortir de la galerie et à entrer dans le domaine public en portant ce sac. Cette déclaration vraie suscite la suspicion et l’incertitude, non seulement pour la personne qui porte le sac mais aussi pour ceux qu’elle rencontre et qui lisent le texte dans un espace public. Gupta brouille la frontière entre l’artiste, le spectateur et l’œuvre pour créer une interaction fluide dans laquelle tous les contributeurs partagent une responsabilité, remettant ainsi en question les stéréotypes raciaux et sociaux ancrés et attirant l’attention sur les angoisses de la société ».

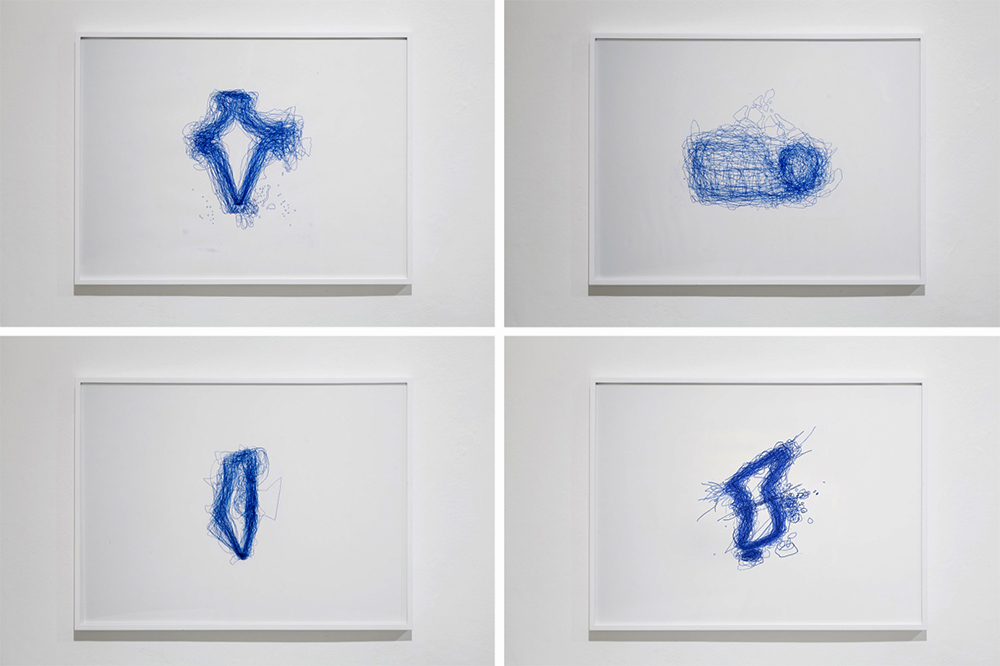

100 cartes de mon pays dessinées à la main. Traçages sur papier carbone, 76.2×56 cm, 2008 - en cours.

La série des 100 cartes dessinées à la main de Shilpa Gupta nous entraîne dans les complexités de la construction et de la délimitation de l’espace articulé par les frontières créées par l’homme. Dans sa première version en 2007, sous forme de projection vidéo sur une table, elle présente de nombreuses représentations de la carte de l’Inde, dessinée de mémoire par 100 adultes indiens. La variété des formes produites remet en question la manière dont les frontières politiques sont créées, imaginées et apprises. Une interprétation très subjective du territoire d’une nation voit les états oubliés ou mentionnés selon l’attitude de chaque auteur. L’œuvre est réalisée à une époque où l’identité de l’État-nation a été soulignée et où la relation entre un individu et l’État imaginé est ambivalente.

Depuis la création de cette œuvre en 2007, l’artiste a collecté des cartes de Jérusalem, Tel Aviv, Montréal, Cuenca, de différentes parties de l’Italie, de Delme. À chaque fois, le participant est invité à « dessiner une carte de son pays » et, à l’aide de papier carbone, les cartes sont tracées et superposées. Récemment, lors de la collecte des cartes de Gwangju, Séoul, Cheorwon, la plupart des participants ont dessiné la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un seul pays. Lors de la Biennale de Gwanju 2018, avec la présentation d’autres la commissaire Gridthiya Gaweewong a écrit dans le catalogue de la biennale : « Ce projet est pertinent pour l’histoire contemporaine de la Corée, en particulier du fait de la récente rencontre entre les dirigeants nord et sud-coréens dans la zone démilitarisée et de leurs préparatifs en vue de négocier une future unification. Le travail de Gupta évoque un moment, que les Coréens attendent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces travaux participatifs pourront peut-être nous montrer comment la pratique artistique contemporaine peut jouer un rôle important en tant que représentation visuelle du citoyen et en tant qu’imaginaire national collectif ».

Someone Else - Une bibliothèque de 100 livres écrits anonymement ou sous des pseudonymes. Installation avec livres gravés S.S et étagères MS 488x22x190 cm, 2011.

Dans Quelqu’un d’autre, cent livres sont présentés sur des étagères accrochées au mur ; ils ont été écrits anonymement ou sous des noms de plume au cours des deux derniers siècles. Leurs couvertures ont été reproduites gravés dans l’acier inoxydable, méthode réservée aux plaques nominatives accrochées sur les portes d’entrée ou aux étiquettes placées sous les vitrines des musées. Ce sont quelques-unes des plus anciennes couvertures de livres avec leurs fausses identités choisies délibérément par l’écrivain, qui a voulu que leur identité d’origine soit abandonnée.

Le vide de ces couvertures de livres sans pages évoque les demi-vérités, le codage imposé des registres, les vulnérabilités et les peurs associés à la toute première introduction du moi - un nom. Que ce soit pour dissimuler son sexe, souvent celui d’une femme et parfois aussi celui d’un homme, ou pour éviter la persécution dans son propre pays, ou par amour et approbation de la famille, ou pour le choix d’une langue d’écriture, ou par peur d’être étiqueté comme le protagoniste « fou » de son propre livre, ou pour être plusieurs moi ou pour publier une œuvre interdite, les écrivains ont cherché la liberté d’être quelqu’un d’autre.

Le projet a été installé dans cinq bibliothèques publiques, traduites en quatre langues, où le processus implique une collaboration étroite et de nouvelles recherches pour un contexte local spécifique et l’intégration de cent cadres à côté des livres présentés sur les étagères.

Car, dans ta langue, ce ne m’est pas possible. Installation sonore avec 100 haut-parleurs, microphones, texte imprimé et supports métalliques, spécifique au site, 2017 -2018.

L’installation sonore Car, dans ta langue, ce ne m’est pas possible aborde la violence de la censure à travers une symphonie de voix enregistrées qui parlent ou chantent les vers de 100 poètes emprisonnés pour leurs écrits ou leurs positions politiques du 7e siècle à nos jours. En entrant dans l’espace faiblement éclairé, les visiteurs rencontrent 100 microphones suspendus à 100 tiges métalliques, chacune énonçant un vers de poésie. Pendant une heure, chaque microphone récite à tour de rôle un fragment des paroles des poètes, prononcées d’abord par une seule voix puis reprises par un chœur qui se déplace dans l’espace.

Les mots des poètes sortent de microphones, équipés de haut-parleurs - un dispositif que Gupta a adopté dans des œuvres antérieures pour nous rappeler que le microphone n’est pas simplement un moyen de parler, mais un moyen de diffuser à grande échelle. Ici, les microphones donnent littéralement et symboliquement une voix à ceux que les régimes du monde entier ont cherché à faire taire. L’idée de créer une archive de 100 instances emblématiques est une approche que l’artiste a adoptée dans des travaux précédents.

* Traduit de l’anglais par Hervé Fischer.