Franco Torriani (Turin, Italie, 1942), après avoir obtenu son diplôme en économie à l’université de Turin, s’est concentré sur les liens et les interférences entre l’économie, la culture et l’environnement social. Consultant indépendant en relations extérieures et stratégie de communication, il a contribué à la mise en place de plusieurs événements et à de nombreuses publications européennes. Depuis les années 70, il étudie les interactions entre les arts, les sciences, les technologies, les anciens et les nouveaux médias, et depuis les années 90, il se concentre sur les arts et les sciences de la vie. Il a été membre d’Ars Technica, Paris, et co-fondateur d’Ars Lab, Turin. Il a été vice-président des Pépinières européennes pour jeunes artistes (Saint-Cloud, France), président de 1998 à 2007 et membre du conseil d’administration jusqu’en 2017. Derpuis 2018, il est membre de Transcultures Europe - Pépinières de Création, Paris. Il est membre du conseil consultatif de Noema et du conseil d’administration de Mediaversi.

Abstract

Nous analysons le rôle de l’art face aux changements rapides et très violents apparus dans nos sociétés ces dernières années : des fractures qui s’approfondissent et bouleversent leurs statuts et leurs règles canoniques. La transformation du vivant et son artificialisation, l’émergence du numérique qui constitue une rupture historique, la pauvreté comme phénomène absurde et sans solution appellent à l’urgence de la pensée. Notre incertitude atavique et notre sensibilité se modifient sans cesse face à une reconfiguration chaotique de notre environnement, et il nous faut repenser les relations bioéconomiques de notre vie, concevoir de nouveaux répertoires d’interfaces avec la vie artificielle dans laquelle nous sommes immergés. Constatant le déclin des conditions de la postmodernité, nous optons pour un art assumant une démarche critique de questionnement et une approche pédagogique. L’art prend du sens quand il produit de la liberté.

Piero Gilardi, Amazzonia Revival, Installation sonore-interactive, 2020. En collaboration avec Ennio Bertrand et Francesco Garzia. Sons extraits du site FREESOUND, auteurs Benjamin Harvey, Omar Alvarado, Shay Necantey et Smidoid. Courtesy Piero Gilardi, Fondazione Centro Studi Piero Gilardi, Turin, Italie.

Le défi est-il prométhéen? Je me suis posé des questions simples : qu’est-ce qu’on entend par art, qu’est-ce qu’on entend par société. Les enjeux passent par là, au moins aussi par là. Versus est un terme fascinant et insidieux. Versus marque soit une opposition, soit une comparaison.

Cet anglicisme d’origine latine pose beaucoup de questions sur les pratiques artistiques versus des communautés très hétérogènes et une fracture sociale croissante, qui constituent aujourd’hui un risque considérable de bouleversements inédits. Nous serons confrontés à une multiplicité de trajectoires possibles, très conflictuelles.

Je repense alors à des rencontres marquées du sceau de l’évidence. Par exemple, il y a presque un demi-siècle, à Amsterdam, avec Constant Nieuwenhuys, artiste, architecte, théoricien, à partir des années quarante l’un des protagonistes majeurs de mouvements et de groupes allant de COBRA à l’Internationale Situationniste. Constant me parlait de son attitude face à l’art et à la société, et soulignait le caractère dialectique de l’activité artistique. « J’ai continué à éviter les partis pris esthétiques », me disait-il, sans doute pour souligner que son attitude était toujours restée expérimentale. « Ceux qui se méfient de la machine et ceux qui la glorifient montrent la même incapacité à l’utiliser. [Il y a là] des possibilités de création inédites ». Constant pensait en 1972 aux créations de demain en me disant que « les artistes ont pour tâche d’inventer des nouvelles techniques et d’utiliser [...] toutes les inventions qui peuvent influencer les ambiances ».

Je trouvais, je l’admets, assez confusément dans ces propos une interrogatio, ou mieux une série d’interrogations. « Sans cela, ajoutait Constant, l’intégration de l’art dans la construction de l’habitat humain restera chimérique »[1]. L’habitat humain, ce n’est pas, bien entendu, seulement l’espace urbain, mais c’est aussi l’immensité des zones plus isolées, aux marges, une sorte d’oxymoron peut-être, dans notre petite Terre de plus en plus limitée. Cela dit, je suis persuadé que la culture, les arts en font partie au fil du temps ; et les continents ont besoin de notre respect de la nature. Je ne suis pas convaincu que, malgré le séisme que nous sommes en train de vivre avec la pandémie de la Covid 19, des populations importantes vont quitter les villes, sauf peut-être les conurbations surpeuplés. L’urbanisation, malgré ses défauts majeurs, continuera. Une des autres interrogations que m’imposait Constant était de savoir si les pratiques artistiques, dans leur hétérogéneité, trouveraient dans cette évolution de nouveaux souffles, peut-être en interaction avec des sensibilités archaïques.

Une autre rencontre importante fut avec Pier Luigi Capucci, un auteur sensible aux différentes technologies du vivant et aux pratiques créatives correspondantes. Il affirme que la communication interactive est la norme depuis toujours, que son absence constitue l’exception. Il pense, comme d’autres auteurs, artistes, théoriciens, que l’interactivité, le virtuel, la manipulation relèvent de l’évolution humaine. Il ne s’agit donc pas, selon lui, d’une situation nouvelle due aux media numériques.

S’intéressant à l’interactivité, Capucci dit qu’avant même le développement des images, des ornements et de l’écriture, la communication symbolique humaine était déjà directe et interactive. Les images et l’écriture « enregistrent la connaissance hors du corps », donnant naissance à la communication interactive ! Toutefois, avec les medias interactifs de notre époque, la communication médiatisée interactive est devenue beaucoup plus efficace. Bien évidemment, les ruptures actuelles provoquées par les avancées technologiques sont spectaculaires, mais Capucci nous en rappelle les origines[2].

On a conçu l’art jusqu’à aujourd’hui comme la construction d’une réalité autre, une représentation ou une simulation grâce à un système de signes. Dans la ville sans vide de notre ère, la technoville chaotique, fluide, de plus en plus incohérente et fragile, l’art devra peut-être s’occuper plus de l’adaptation des humains au milieu urbain qu’à des constructions pures et simples. Dans une perspective bionique, il faut s’adapter à l’environnement, envoyer des signaux, interagir dans un milieu donné. La ville moderne est le nœud classique du réseau, le lieu de la mutation anthropologique où l’artificiel devient nature[3]. Elle est une ville anti-Renaissance, où il n’y a pas de place pour contempler une nature qui est sans cesse modifiée et pénétrée par la technique. Il y a des villes et (ou avec) des bidonvilles. Quel art envisager pour les bidonvilles, qui sont aussi des constructions technologiques ? « Le bidonville est une situation d’éternité provisoire » et, même si un retour massif à la campagne est peu probable, les nouveaux barbares, comme les a appellés Jean-Cristophe Rufin, (L’Empire et les Nouveaux Barbares, éditions Jean-Claude Lattès, Paris, 1991) vivent eux aussi dans une « société du spectacle ».

La démarche artistique, bien qu’encadrée par ses conventions linguistiques, vise parfois dans sa pratique réelle à provoquer au sein de son contexte un déplacement – une notion liée à celle de détournement, bien présente dans l’art moderne. En outre, la rupture causée par l’apparition du numérique a créé une mutation globale et profonde des dynamiques culturelles. Selon Jens Hauser, dès qu’ils entrent dans des laboratoires, « les artistes transgressent délibérément les limites de ce qui serait seulement des représentations ou des métaphores, pour passer à l’acte et tenter de manipuler le vivant lui-même ». Le mot clé de ces démarches, selon Jens Hauser, c’est le détournement. Et il souligne à juste titre l’hétérogénéité des démarches des artistes concernés.

Doit-on parler alors de rupture plutôt que de révolution ? Le débat reste ouvert, car le numérique a été certes une rupture, mais au terme d’une évolution technologique. Et en une seule génération (humaine), nous avons abordé le séquençage de l’ADN, qui a abouti dans la recherche et création des sciences de la vie à une révolution : la manipulation de la vie. « À l’horizon de la virtualisation, de la désincarnation, les artistes se voient confrontés à la question : comment une visualisation, une matérialisation peut-elle tout simplement avoir lieu ? » se demande Richard Hoppe-Sailer. Ces deux ruptures successives, pour garder notre schéma, ne sont pas un simple enchaînement de cause à effet : elles sont indéniablement liées dans leur complexité croissante et de plus en plus inextricable. Pour Hauser, « après l’ère de la dé-matérialisation, de la simulation, de l’immersion [… voici donc une re-matérialisation […] contribuant à l’éviction du primat de la représentation »[4].

On a donc assisté, au cours des deux dernières décennies, à une transformation du statut du vivant et à son artificialisation. Selon l’artiste français Louis Bec, fondateur ironique et critique de l’Institut de recherche paranaturaliste (Sorgues, France, 1972), ces ruptures successives ont profondément influencé les recherches et les pratiques artistiques actuelles ; elles confirment notre tendance manipulatoire atavique (Bec), désormais de plus en plus exponentielle et bientôt hors contrôle, qui conduit les artistes à multiplier leurs interventions dans le domaine extensif de la biologie et des sciences de la vie, parfois complaisantes[5].

L’art, ou mieux, les arts, ont été bouleversés par les changements en cours depuis l’ère moderne et de plus en plus aujourd’hui. Je préfère donc parler des langages symboliques et de création, sans ignorer, bien sûr, les canons de l’art, donc la règle, kanón. Les changements rapides et violents des dernières années sont liés à des changements de générations, des croisements de disciplines, de cultures, de styles. Nous ne partageons plus - et il nous faut l’accepter - les mêmes visions, les mêmes désirs et projets politiques. Faut-il rester vigilants sur le seuil des arts, sans se laisser immerger, où se laisser aller dans leur tourbillon, si les arts, pour continuer à user ce terme, demeurent un des élements, certes l’un des moins déterminants, de ce qui devenu du game, une ludifiation ? L’enjeu est fascinant et complexe.

A l’occasion d’un Forum en Autriche, à Graz en 2003, j’avais eu la chance d’animer un rencontre avec Michelangelo Pistoletto. Sa croyance à un art impliqué, selon sa définition, reste pour moi bien actuelle. « Lorsque j’ai présenté en 1994 en Italie mon manifeste Projet Art, disait Pistoletto, de nombreuses personne m’ont demandé pourquoi je présentais l’artisanat, la production, la politique, l’économie, des choses qui apparemment, n’ont rien à voir avec l’art, comme faisant partie de la production artistique ? ». J’avais moi-même déjà remarqué en étudiant son parcours, qu’il avait plaidé pour « l’art impliqué » bien avant ce Forum de Graz.

« Le monde social interroge l’art. L’artiste doit sortir des lieux protégés pour aller dans la rue et agir dans la société ». Et à mes questions il répondit : « bien que le monde soit devenu très petit, certaines distances se sont accentuées.[…] Les nouveaux problèmes qui se posent engendrent une sorte de crise générale »[6].

Vingt ans après ce Forum il y a encore du nouveau. J’écris mon texte en plein pandémie, un événement terrifiant aux conséquences pas encore calculables. En me souvenant d’Albert Camus, alors qu’on se voit prisonnier et frappé de partout, on peut faire un rapprochement entre la peste et la guerre. C’est une terrible épreuve pour chacun de nous et une crise profonde pour nos sociétés dissonantes – j’entends par « société » un agrégat humain avec ses relations et ses éléments organiques complexes – où il semble impossible d’établir des stratégies communes, acceptables par tous. Pour l’après-Covid 19 nous assistons à un débat grandissant, asymétrique comme le sont actuellement nos sociétés humaines. L’après nous confronte à une masse de théories, de visions, de livres. Dans ce débat, l’art demeurera-t-il marginal ou sera-t-il capable d’intervenir ? Selon quelles combinaisons d’actions, quelles stratégies ?

Et je suis convaincu que nous ignorons encore les répercussions à long terme de ce séisme. La mutation ne peut pas se limiter à l’écologie. Il y aura des effets sociaux majeurs. Une stratégie pour l’art dans cette transition dangereusement conflictuelle implique aussi un regard sociologique et économique attentif. Il faut, bien évidemment, se positionner à moyen terme, au-delà de l’épidémie, en sachant qu’elle aura un coût social important. Les qualités naturelles des hommes sont souvent, on l’a vu dans les siècles passés, à double-tranchant. Le contexte historique a une importance considerable, mais nous sommes aussi dans une transition géopolitique, ce qui augmente l’insécurité. Nous ne pouvons pas nous cacher que nous sommes dans un monde plein de conflits, asymétriques eux aussi, non seulement classiques, mais aussi désormais informatiques, une guerre certes dissimulée, dont on ne parle qu’à voix basse, mais inévitable.

Nous ne pouvons nier que dans certains pays, surtout sur le continent asiatique, les conditions de vie se sont considerablement améliorées, mais la question des droits de l’homme demeure tragiquement omniprésente. La pauvreté reste un phénomène absurde et apparemment sans solution, même à moyen terme. Dans leur livre, Repenser la pauvreté, Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, les Prix Nobel d’économie de 2019, considèrent la pauvreté comme un problème majeur. Selon eux, « les plus pauvres à l’échelle mondiale », vivent surtout dans cinquante pays, et le seuil de pauvreté « y est de 16 roupies indiennes par personne et par jour ».

Alors que l’approche critique tend à se limiter à des discours symboliques, quels qu’ils soient, on ne peut cependant ignorer que la pauvreté, « implique un accès limité à l’information[...], l’ignorance de certains faits que le reste du monde tient pour évidents [...]. Cela signifie vivre dans un monde dont les institutions ne sont pas faites pour vous ». Comme l’avait dit Amartya Sen, philosophe et économiste, lui aussi Prix Nobel (1998), cité par Banerjee et Duflo, « la pauvreté conduit à une intolérable gâchis de talents ».

Il faut lire le tout nouveau livre de A.V. Banerjee et E. Duflo, Économie utile pour des temps difficiles, centré sur nos problèmes actuels, toujours plus graves, comme le libre-échange, l’immigration, le changement et la crise climatiques, la croissance, les inégalités, la redistribution (certainement un des problèmes graves)[7]. Il faut nous référer aussi au livre de Matthew C. Klein et Michael Pettis Trade Wars. Je trouve que trade est un mot plus pertinent et plus large que sa traduction française commercial. Pour ces auteurs, ces guerres à venir, alors que les inégalités sont dramatiquement croissantes, ne sont pas assez sérieusement prises en compte : ce ne seront pas, après l’épidémie, des guerres entre États, mais des guerres civiles. Klein et Pettis parlent carrément de lutte de classe. Le débat est assuré[8].

« La tecnologie crée une passivité dangereuse » dit José Antonio Marina, (propos recueilli par Elisa Silió, El País, 30/10/2019), un appauvrissement intellectuel qui, pour le penseur et pédagogue espagnol « est absolu et dramatique ». José Antonio Marina n’est pas technophobe, il est bien conscient que les humains ont acquis en partie déjà, et disposeront, à moyen et long terme, de possibilités sans précédentes. Mais les inégalités sont croissantes, souvent inédites, donc quoi faire ? Une approche, peut-être un peu traditionnelle, conduit à s’interroger sur l’intelligence artificelle et ses applications. Mais, selon lui, l’IA permet de gérer le cognitif, la partie des decisiones plus que l’émotionnel. Et il insiste sur l’importance de développer une attitude de questionnement pédagogique. Je suis persuadé aussi, quant à moi, considérant le fonctionnement de l’art versus la société, que l’art peut constituer une démarche critique de questionnements sur nos sociétés en mutation. Il serait bon que nous prenions en compte des pratiques à caractère pédagogique, même si cela peut paraître difficile, voire, dans plusieurs sociétés, très périlleux.

Oublions les rêves récurrents de l’homme nouveau. Le vingtième siècle en a produits de très séduisants (l’Homme nouveau de El Lissitzky, par exemple). Mais il ne faut pas tomber pour autant dans le Weltschmerz, dans le mal du siècle présent et de ses mutations géo-anthropologiques. Face au séisme tellurique que nous subissons, il faut repenser l’humanisme et surtout la position de l’homme concret dans le monde. Je suis partisan d’une vision où l’homme n’est plus au centre du cosmos, tout en me posant la question si, en parlant d’humanisme et de la place de l’homme dans l’avenir, il n’y a pas là une contradiction dans les termes. La question reste ouverte. Je suis persuadé que les changements en cours – qui donnent le vertige – sont surtout frappants dans les sciences de la vie. Toutefois les instincts humains demeurent puissants. Hervé Fischer a écrit : « Éros, Thanatos et Prométhée : ce sont les trois instincts vitaux qui mènent les hommes. Freud a montré le rôle d’Éros et de Thanatos, les instincts de plaisir et de destruction, de vie et de mort. Je crois que notre époque du numérique démontre amplement qu’il faut reconnaître aussi l’importance d’un troisième instinct, l’instinct de puissance, que j’appelle Prométhée […]. L’homme prétend reprendre en charge la création et en même temps faire évoluer plus rapidement notre espèce ». Pour Fischer l’instinct humain prométhéen est « la mesure de cette frustration biologique, unique parmi les espèces vivantes. Mais, plus encore, l’être humain ne saura jamais surmonter son immaturité psychique ». Nous n’avions pas besoin d’une pandémie pour nous confirmer, dans les temps actuels, la précarité, le caractère provisoire et l’incertitude de la vie humaine. « Mais nous connaissons tous aussi la fragilité réelle de l’homme, sa solitude dans le cosmos, son anxiété par rapport à la brutalité de la révolution numérique et de l’économisme ».

Cette approche pionnière a été fondée sur une combinaison singulière entre activités artistiques, médias et méthodologies sociologiques, qui fut celle, dans les années soixante-dix à Paris, du Collectif d’Art Sociologique. Loin de se présenter comme une avant-garde (les néo-avant-gardes étaient encore dans l’air et ont fait époque), l’art sociologique analysait les sociétés humaines, leurs origines, leurs comportements, l’art... De nombreux auteurs et critiques d’art s’y sont intéressés, notamment François Pluchart, Bernard Teyssèdre, Pierre Restany, Vilém Flusser, Rainer Wick, et, entre autres, moi-même.

L’art sociologique a été un précurseur de l’art dit « relationnel » théorisé par Nicolas Bourriaud à la fin des années 1990. Il s’est démarqué de l’art conceptuel et de Art Language. Il s’est rapproché du body art. Il a croisé l’art contextuel. Il a été radical dans sa critique de l’idéologie d’avant-garde des années 1970-80, et dans sa contestation des institutions et du marché de l’art. Comme le disait Bernard Teyssèdre à l’occasion d’une exposition à Paris, l’art aussi était mis en question « en [le] rapportant à son contexte idéologique, socio-économique et politique ». Un art pas beau..., très sensible à l’utilisation des « canaux de communication (ou non-communication), remarquait Teyssèdre,[...] en attirant l’attention[...] sur les circuits de diffusion (ou occultation), sur leur éventuelle perturbation ou subversion » (Bernard Teyssèdre, introduction à l’exposition Art Sociologique, Galerie Germain, Paris, janvier 1975).

Et lorsque j’avais posé la question de l’hybridation entre démarches artistiques et sciences sociologiques, Pierre Restany m’avait parlé à l’époque d’une stratégie de la non stratégie.

C’était une considération typique de lui, simultanément aigue et paradoxale. Une réflexion pertinente et je me suis souvent demandé si cette déclaration est encore valable aujourd’hui.

Dans notre scénario actuel « dé-moderne », d’un côté le paysage se reconfigure comme un système chaotique, de l’autre la sensibilité humaine (qui est à la base de la conception originelle de l’esthétique) se modifie. Dans ce scénario, nous sommes tous immergés dans des relations bioéconomiques, tous pris dans un réseau d’interactions avec une multitude d’environnements et avec les êtres qui les habitent. Émerge alors un nouveau répertoire d’interfaces qui vont de la vie à la vie artificielle. Nous observons que toute la réflexion philosophique qui, depuis des années, touche à l’intelligence artificielle, à la pensée cognitive et au paradigme technologique, montre le déclin du postmoderne, ou mieux, (pour utiliser un terme plus classique et pertinent) le déclin des conditions de la postmodernité.

L’esthétique aujourd’hui ne tend plus vers le beau, ni même vers son concept, mais se retourne vers la perception sensorielle, vers l’aestethics, aisthētikós. Ses questions essentielles ne sont donc plus liées aux proportions, au sublime, au trash, etc., mais plutôt aux processus d’évolution, d’adaptation et de métabolisme, bref, aux processus de la vie.

Connu internationalement pour son engagement social et politique dans sa pratique artistique, depuis l’époque des néo-avant-gardes – souvenons-nous juste de sa participation à l’Arte Povera – Piero Gilardi a toujours été très sensible aux points clés de la politique. Il m’a fait part récemment, à propos de la crise actuelle, de sa vision de nos sociétés pour, me semble-t-il, l’après-pandémie. « La crise sociale, psychologique et culturelle qui a suivi la pandémie a révélé la colonisation des esprits opérée par le capitalisme dans cette phase finale de crise. La croissance illimitée a pris fin sur cette planète dont les métabolismes ont été altérés et presque complètement détruits. Nous sommes dans l’anthropocène, comme nous le font comprendre de nombreux artistes militants ; on ne s’en sortira, dit Gilardi, qu’avec la construction d’une nouvelle forme géopolitique de société : une société ‘ écosociale ’ qui saura mettre en œuvre toutes les formes de durabilité dans une synthèse résiliente ».

Cohérent dans sa pratique avec sa pensée et ses convictions, il a réalisé une œuvre dédiée à l’Amazonie, Amazzonia Revival.

En 2019, environ 12 millions d’hectares d’arbres et de végétation, un patrimoine naturel dont dépend toute l’existence de notre planète, ont été détruits. Le système Terre, dans son ensemble, fonctionne à travers quelques grands systèmes écologiques fondamentaux, l’Amazonie est l’un d’entre eux. Elle génère la pluie, absorbe le gaz à effet de serre en préservant le 10% de la biodiversité animale et humaine. Les incendies en Amazonie sont également un génocide des tribus indigènes.

L’installation se compose d’arbres carbonisés avec un bruit de fonds, une pluie grondante, et repose sur un tapis de fausse végétation de 2 mètres sur 3. Des efforts sont indispensables pour garantir le maintien du couvert forestier, contre la déforestation et les incendies. La bande sonore, avec le bruit de la pluie, est « ponctuée » d’explosions dont la cause apparaît anthropiques, puisqu’elles sont déclanchées par l’approche des personnes du public, détectées par une cybercaméra reliée au module matériel et sonore caché dans le tronc de l’arbre carbonisé.

L’été 1978 Pierre Restany s’est embarqué en Amazonie sur le bateau à moteur Robeson-Reis, avec deux artistes, Frans Krajcberg et Sepp Baendereck. Le voyage sur le Rio Negro – environ un mois – avait pour but de réaliser un film sur la biodiversité de cette immense région. Restany écrivait dans un journal ses impressions, alors qu’il faisait, a-t-il déclaré après son voyage, une expérience bouleversante.

Il avait été au Brésil plusieurs fois, la première fois à l’invitation du critique Mário Pedrosa pour participer au jury de la Biennale de São Paulo de 1961, puis pour suivre les activités de mouvements artistiques tels queTropicalia et le Néo-Concrétisme. Il s’agissait souvent d’artistes ayant echappé à la dictature militaire.

L’expérience a été pour lui très profonde, humaine et sensorielle, une révolution théorique dont, comme il me l’a dit maintes fois, la nature deviendra l’enjeu – c’était son vœux intense – d’une « Seconde Renaissance ». À partir de son journal écrit sur le Robeson-Reis au fil du Rio Negro, il a rédigé son Manifeste du Naturalisme Intégral où il affirme que la nature va devenir le pivot de la culture, des arts et, je me permets d’ajouter, d’une partie incontournables des relations humaines.

Ce Manifeste donna lieu à un débat assez animé. En effet, à l’époque, on portait moins d’attention qu’aujourd’hui aux écosystèmes, même dans le Land Art.

Restany avait cherché un équilibre, pas toujours facile à situer, entre sa conception fondatrice du Nouveau Réalisme des années soixante – il en avait été le grand théoricien – et le naturalisme intégral dont il entrevoyait toutes les conséquences. Sa thèse et ses arguments ont donné lieu depuis à des écrits, des débats, des publications, dont son Journal du Rio Negro – Vers le Naturalisme Intégral, Wild Projects Editions, Marseille, 2013. Le journal est devenu un classique.

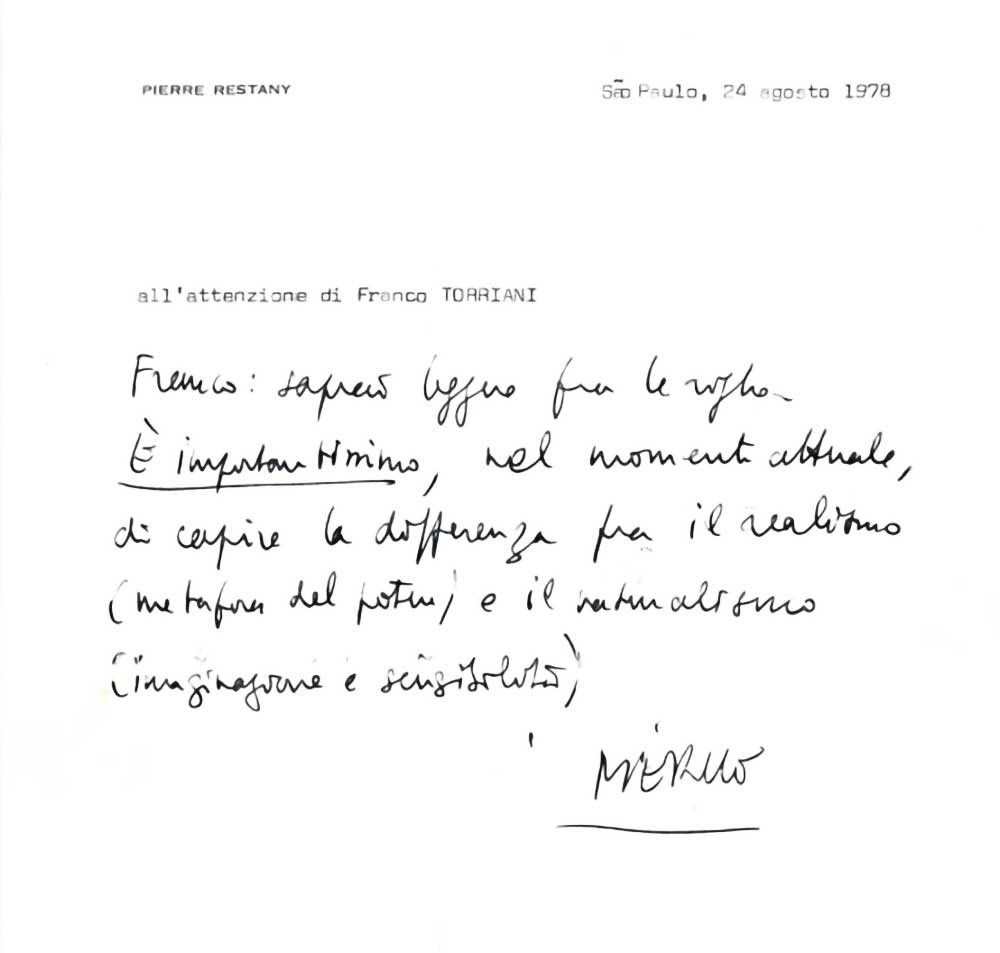

Pierre Restany avait écrit, du Brésil, des lettres à des interlocuteurs ciblés, comme celle-ci, datée à São Paulo le 24 Août 1978.

« Franco: saprai leggere fra le righe... ». Son conseil me toucha: tu sauras lire entre les lignes. Lors de son voyage au Brésil il avait été, je crois, très profondément impressioné par l’Amazonie.

Sa lettre était un message plus initiatique qu’hermétique. « Il est très important, à l’heure actuelle, de comprendre la différence entre réalisme (métaphore du pouvoir) et naturalisme (imagination et sensibilité). Pierre ». Après son immersion amazonienne, dans sa lettre subtile et concise, Restany, à mon sens, ne faisait pas allusion à une recherche du Graal, ni davantage au mantra de l’imagination au pouvoir, et même si l’Amazonie, à l’époque, était relativement moins mise en danger qu’aujourd’hui par la déforestation et les incendies, j’avais interprété son réalisme comme une regard un peu cynique mais approprié par rapport à la réalité dure du pouvoir. D’ailleurs, il m’avait dit métaphoriquement une fois que Moloch, le terrible dieu des Ammonites, connu dans plusieurs cultures anciennes du Proche-Orient – on lui sacrifiat des enfants par le feu – revenait parfois dans des sociétés contemporaines. Bien évidemment, il n’y avait rien d’idéaliste dans ce réalisme, qui montrait toute sa puissance sans avoir besoin d’un retour au panthéisme. Il y avait là, selon moi, une volonté pédagogique dont Restany savait jouer remarquablement en leader et maître à penser (paidagogós).

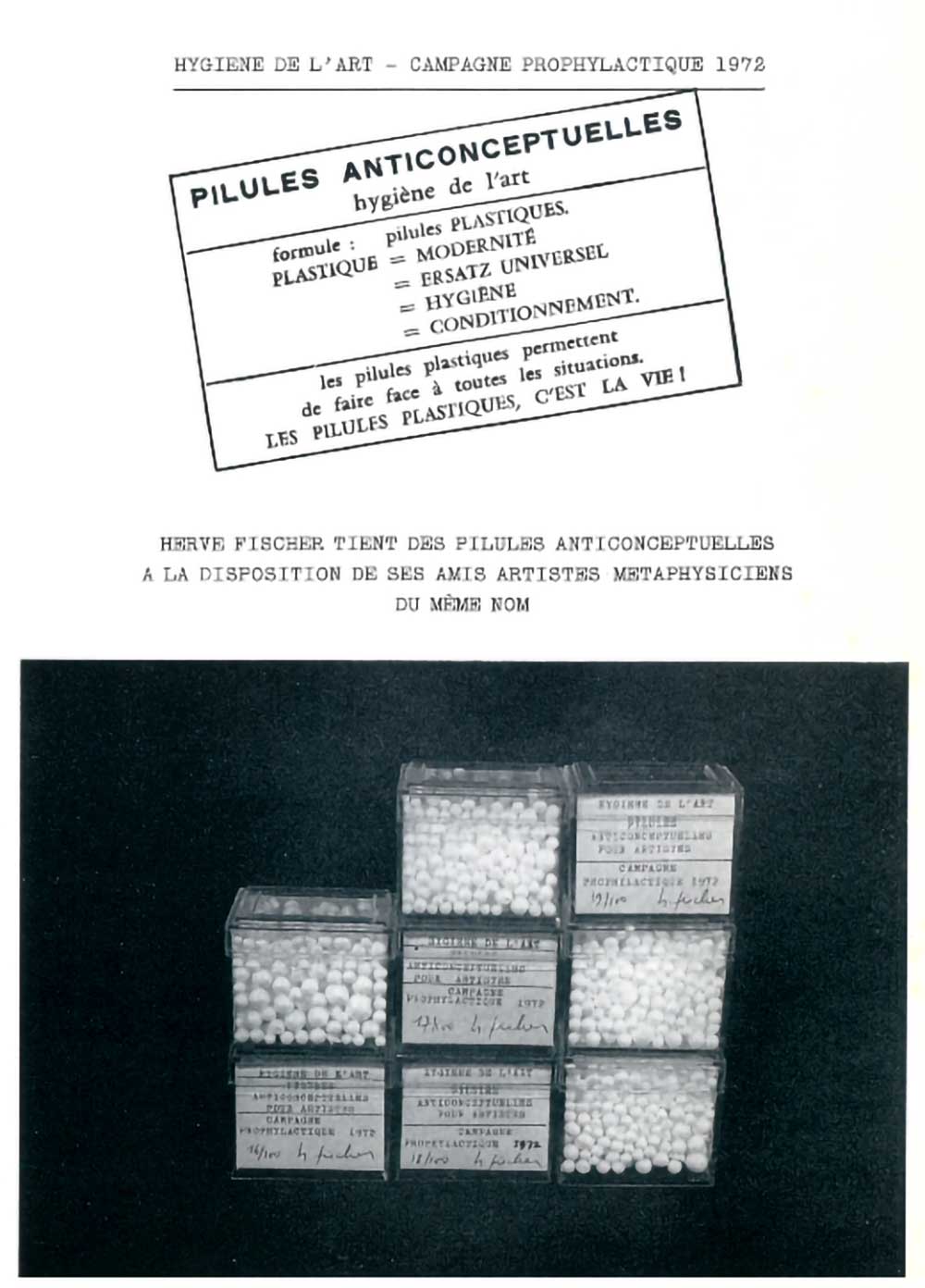

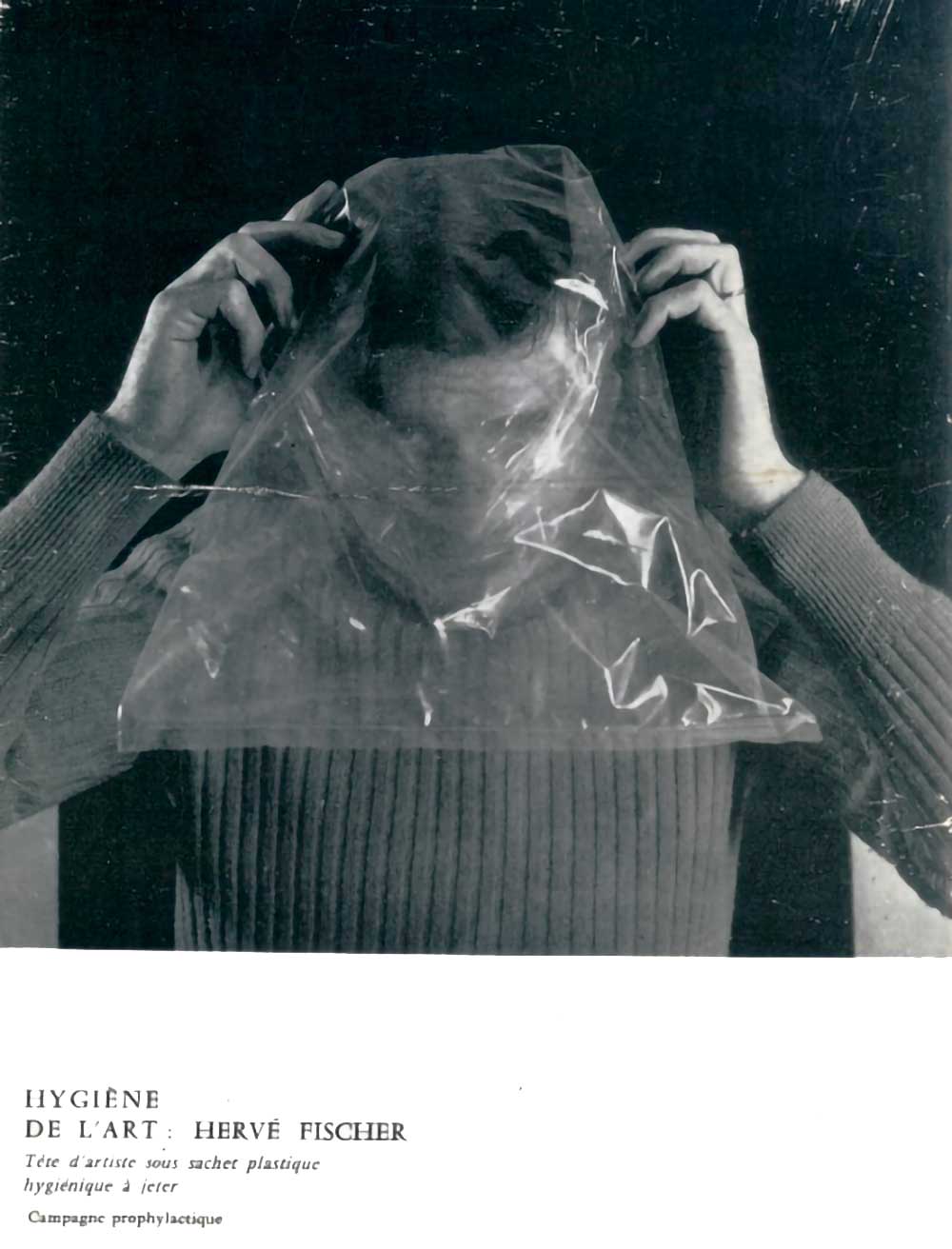

Tout au long de sa carrière artistique et d’auteur, pour Hervé Fischer la pédagogie a joué un rôle essentiel, souvent un peu héthérodoxe, dans sa démarche suivant sa définition de « la pédagogie de l’art » d’il y a maintenant cinquante ans. « L’œuvre d’art, écrivait-il, a statut de materiel pédagogique » (dans la revue L’Humidité, Février 1974, N.21). L’enseignement, pédagogie oblige, était de recourir au langage, à sa rationalité, « pour désarmer la puissance mystificatrice de l’image et les pièges de l’émotivité ou de l’imaginaire ». Compte tenu de ces années et de la situation géopolitique, il n’était, à mon avis, pas usuel à l’époque de mettre en garde, en le mettant a nu, contre « le pouvoir discriminatoire qu’exerce l’art comme production idéologique et le clivage socioculturel qui en résulte ». Selon lui, le rôle des pratiques artistiques est de refuser « l’ancienne nature religieuse de l’art », un art qui, dans la société, désormais « doit devenir sociologique et didactique ». Il s’agissait donc d’un travail critique, qui faisait partie d’une démarche dans laquelle Fischer a travaillé pendant un certain temps, « l’hygiène de l’art,[...] un ‘décrassage culturel’ (rejet de la culture consacrée) ». Pour lui: « il ne s’agissait pas de renoncer à l’art dans la société, mais de mettre en oeuvre un travail socio-critique productif ».

Hervé Fischer, Pilules anticonceptuelles, hygiène de l’art, 1972. “L’Humidité”, mensuel, Février 1974, N°21.

À l’époque, je résume une conversation avec Fischer, cette posture paraissait scolaire, carrément anti-artistique, pas toujours facile à affirmer même dans les années suivantes. Même aujourd’hui, sans trop céder à l’esprit du temps, sa pratique continue moyennant ses peintures, tweets art et philosophie, livres. Ses grandes questions restent : quelle sociétés voulons-nous ? Est-ce-que l’art, par ses pratiques pédagogiques et l’esthétique interrogative, pourra contribuer à changer le monde ?

Questions, à mon avis, très ouvertes et qui permettent plusieures réponses possibles.

Hervé Fischer, Téte d’artiste sous sachet plastique hygiénique à jeter, hygiène de l’art, 1972. “L’Humidité”, mensuel, Février 1974, N°21.

L’art sociologique, ou mieux la méthode qui le concerne, à partir des origines de ces expériences a, selon moi, fondé sa démarche sur le doute. Normalement nécessaire en science, le doute est presque un ingrédient exotique dans l’art, dont la présence constitue un point de discussion récurrente dans les pratiques art/sciences/technologies. Les choses ont évolué, bien sûr, avec l’émergence des nouveaux médias, leur vitesse de communication encore inimaginable il y a quelque décennie, et qui rendent une analyse de l’esprit du temps urgente et incontournable.

Promethée, un des mythes fondateurs de l’Occident (il s’appele différemment ailleurs), demeure indifférent à nos pestes, autant qu’à notre crise de l’anthropocène confronté au chavirement des équilibres de la Terre et des ses habitants, qui ne sont pas que les humains.

Lorsque nous nous questionnons sur nos valeurs et nos imaginaires collectifs et connectifs (je cite ici des propos de Derrick de Kerckhove, dans une conversation que nous avons eu à propos de l’imaginaire), l’approche pédagogique, le cogito artistique de Fischer, comme de bien d’autres artistes d’ailleurs, demeure valable. A ses débuts, pour le dire en quelques mots, le métissage art-méthodologie sociologique, sans aucun doute novateur, au-déla d’une approche relationelle authentique, tendait à considérer l’art comme un processus. C’était du moins l’opinion que j’ai exprimée dans mon introduction de la Teoria dell’arte sociologica (La Salamandra, Milan, 1979)[9]. Et j’avais mentionné le magazine allemand “Kunstforum” (N° 3, 1978) qui avait fait une enquête appprofondie sur l’art comme processus social: Kunst als sozialer Prozess. Dans cette enquête Rainer Wick posait, dans son essai, Nicht Kunst, nicht Soziologie[10] des questions assez intrigantes, de toute évidence ciblées sur l’art en tant qu’objet, Soziologische Kunst - ein tautologisches Konzept? – L’art sociologique : un concept tautologique ? Ce débat de l’époque, d’un intêret historique pour cette pratique pédagogique-critique de l’art sociologique, demeure actuel. Il s’agissait d’être iconoclaste, mais sans oublier d’insinuer des doutes critiques, en considération de l’extrême variété des événements qui nous vivons, aujourd’hui certes, avec les sciences de la vie en expansion et la multiplication des réseaux sociaux, mais déjà depuis longtemps. Pour le dire en quelques mots trop simples, mais percutants, je pense que notre nature ne suit pas, ou plus, notre culture. À preuve, la généralisation de la peur, de l’incertitude et, pour moi c’est le pire, l’explosion d’une haine hors contrôle.

Heuresement il y a encore l’ironie, un outil pédagogique formidable.

Hervé Fischer, Tendresse numérique, tweet art, 2012.

C’est vrai, nous le constatons, un fil rouge pédagogique – et même plus d’un, avec des couleurs differentes - court dans plusieurs activités dites artistiques, mais avec les années qui passent, une discipline aussi ancienne que la pédagogie se voit désormais confrontée à l’évolution de notre espace-temps.

Alessandro Quaranta, un artiste vidéaste italien ouvert au monde, utilise la technologie dans un mode de relations sociales et interpersonnelles.

C’est à partir de promenades dans le Parc naturel des Alpes de Haute-Provence que l’artiste a conçu cette installation en 2018. Il a observé des petits morceaux de branches qui tourbillonnait dans le courant d’un torrent, et tout au tour des oiseaux qui chantaient, suggérant l’image d’une vibration sonore qui se transférait à chaque objet flottant en lui donnant une vie. Cette vision a mené Alessandro Quaranta à travailler à une partition, où associer un son à des morceaux d’écorces de sapin qu’il jetait dans une boucle du torrent, où elles flottaient en rond, en revenant toujours au même point de départ.

Hervé Fischer, blog L’avenir de l’art : Art, vie, philosophie, 2014.

L’oeuvre est donc constituée d’une grande cuvette d’eau, de morceaux d’écorce peints et d’un moteur qui engendre un courant centrifuge au passage du public, détecté par un capteur de mobilité.

Quand le moteur s’arrête, les taches coloriées se regroupent et se disposent dans un pattern chaque fois différent, interprétable comme un oracle en attente d’une possible lecture. Qui saura en déchiffrer les signes ? Il s’agit donc d’une œuvre muette, mais jouable par un chœur polyphonique.

Cette œuvre, avant de prendre cette forme, a été présentée comme exercice d’apprentissage à la vocalisation, testé dans des écoles de la ville de Digne-les-Bains, en France : une expérience de sensibilisation à l’écoute et à la concentration visuelle. Les enfants, par groupe de cinq ou six, pouvaient associer une voyelle à un morceau de bois choisi, lorsqu’il passait devant lui, la répéter et garder le son jusqu’à son éloignement. L’artiste anime ainsi des ateliers collectifs avec des instruments et des dispositifs hybrides, analogiques et numériques, qui lui permettent d’expérimenter les potentialités d’une interaction entre corps et espace à travers la voix. Dans ce projet, Alessandro Quaranta privilégie l’implication des enfants parce qu’ils sont naturellement encore peu influencés par les conventions sociales et les codes du langage.

Alessandro Quaranta Partitura per coro, installation, 2018. Cuvette en plastique noir 110 Ø x 35 cm., eau, capteur de mouvement, pompe à immersion centrifuge, écorces de sapin, vernis.

Le séisme actuel révèle des contradictions qui, il faut l’admettre, sont souvent très différentes de celles auxquelles nous étions « habitués » dans le passé. J’ai toujours été intrigué par le lien, assez rare, entre le mythe de Promethée et le couple extraordinaire d’auteurs, Mary et Percy Shelley. Le titan, pour avoir donné le feu aux hommes, est puni inexorablement par Zeus, rappelant que le feu appartient aux dieux seulement. Percy Shelley, dans un drame très puissant, inspiré de la trilogie d’Eschyle (525-456 av. J.-C.), écrivit son Promethée délivré en 1820. De la trilogie d’Eschyle ne nous sont demeurés que des fragments et nous ne proposerons pas ici d’en faire un étude psychologique ou même sociopolitique. Il est intéressant cependant que dans son drame Shelley parle de transgression et nous pouvons en tirer toutes les conséquences : les humains sont maintenant capables de maîtriser le feu, un geste – une performance si l’on veut – d’une immense puissance artificielle. Faut-il parler avec Prométhée d’un proto-anthropocène, un premier protos ? Un geste critique dans une société primitive ?

Deux ans avant son mari Percy, Mary Shelley publia un livre devenu célèbre, Frankestein. Or The Modern Prometheus (1818). Pour certains, Mary fut une pionnière de la science-fiction, même si l’atmosphère de son Frankestein, était passablement gothique, marquée par son époque romantique.

Le titan Prométhée est moderne, modernus. Sa vision de l’homme et surtout sa volonté de dérober le feu du ciel pour le donner aux humains, est une métaphore pionnière de notre trinôme contemporain : progres, humanité, liberté. Il n’y a rien de dogmatique, de péremptoire dans ces gestes mythiques, mais on peut y voir plutôt le courage de l’héresie, toujours aussi nécessaire de nos jours. L’art doit s’immerger dans le vortex de nos sociétés actuelles, retenter d’y créer un sens fort, souvent héthérodoxe.

A propos de vortex, il y a une matière flottante dans le Pacifique du Nord, tel un sixième (ou septième) continent qui - avec prudence ! - pourrait intéresser un créateur de Land art élargi... dans l’océan. On ne parlera pas ici des effets sur l’écosystème de ce vortex de déchets plastiques, ni des solutions envisageables pour réduire cet effet, parmi les plus emblématiques de la pollution qui marque notre époque. Il ne faut pas être surpris si d’innombrables formes de vie se sont adaptées et se reproiduisent dans un tel hybride chimérique.

Notes

[1] Il a été aussi l’auteur du célèbre projet de la ville nomade New Babylon. Ses propos reportés ici datent de plusieurs rencontres à Amsterdam. On les trouve aussi dans ses écrits, dans des catalogues d’expositions, par exemple de la Galerie Daniel Gervis, Paris, 1972 (titre : Constant). Ils signent un peu l’évolution de Constant vingt ans après la vision de COBRA.

[2] Pier Luigi Capucci, The Nature of technologies. Technologies as Nature, in Snežana Štabi, Dmitry Bulatov, Aleksandra Kostič (eds.), Soft Control : Art, Science and the Technological Unconscious / Soft Control : umetnost, znanost in tehnološko nezavedno, Maribor, ACE Kibla, bilingual (Slovenian/English), 2015, pp. 41–51.

[3] À la Journée de rencontres organisée par l’Association Ars Technica, Paris, 11 mars 1994, Quel art pour la ville technologique ? mon intervention traitait de La ville fragile (F. Torriani). J’y citais Filiberto Menna, Profezia di una società estetica, Officina Edizioni, Rome, 1983, pp. 113-115.

[4] Jens Hauser, Gènes, génies, gênes, catalogue de l’exposition L’art biotech, Le lieu unique, Nantes, France, 2003, p. 9 - 10. (Concepteur, commissaire de l’exposition et directeur de la publication : Jens Hauser). Voir aussi Richard Hoppe-Sailer, Organismes/Art - Les racines historiques de l’art biotech, Ibid., p. 87.

[5] Propos de Louis Bec recueillis par l’auteur, à l’occasion du panel avec Louis Bec, Nicole C. Karafyllis, Lorenzo Silengo, Franco Torriani, Is Life Manufacturable ?Manufacturing - Piemonte Share Festival, 11-16 Mars 2008, Turin, Italie (www.toshare.it).

[6] Extraits de la conférence L’art impliqué, un nouvel humanisme, rencontre avec Michelangelo Pistoletto, modérateur Franco Torriani, Forum Européen de la jeune création, Graz, Juillet 2003. Catalogue Éditions Pépinières, Paris, 2003, pp. 83-95. Pendant la conférence sur L’art impliqué, Pistoletto avait aussi parlé de la Cittadellarte, qu’il avait fondée à Biella dans le Piémont, en Italie, un lieu toujours très actif (www.cittadellarte.it) reposant sur la notion de « créativité organique », soit « un système qui reconnaît sa propre intelligence en se réfléchissant dans l’intelligence de la nature ».

[7] Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo, Repenser la pauvreté, Seuil, Paris, 2012, pp. 11 - 13. Amartya Sen est cité pour Un nouveau modèle économique: développement, justice, liberté, Paris, Odile Jacob, 2000. A.V. Banerjee, E. Duflo, Ibid., p. 24.

[8] Matthew C. Klein, Michael Pettis, Trade Wars Are Class Wars - How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace, Yale University Press / New Haven & London, 2020.

[9] Kunst als sozialer Prozess, J’avais traduit en italien le livre de Hervé Fischer, Théorie de l’art sociologique, Casterman, Paris, 1977. Voir en particulier mes deux notes, 6 et 8, pp. 9-11.

[10] Ibidem, p.143