Hassan Musa est peintre, calligraphe, graveur, artiste performeur et écrivain. Né au Soudan en 1951, il a étudié la peinture à l’école des Beaux-Arts de Khartoum (Diplômé en 1974). Il est titulaire d’un doctorat en Histoire de l’art de l’Université Paul Valery, (Montpellier, 1989). Il a publié une quarantaine de livres illustrés pour enfants, principalement aux éditions Grandir et Lirabelle (Nîmes). Ses œuvres, exposées dans différents pays, évoluent entre diverses traditions artistiques et son regard critique sur l’état du monde s’inscrit dans un examen systématique de l’iconographie de l’histoire de l’art. Il vit et travaille dans le Sud de la France.

Voir : hassanmusaofficial.com, et www.facebook.com/hassanmusaonline.

Abstract

Ce texte tente de mettre en lumière les dessous politiques de cette étrange performance artistique qui a marqué les esprits lors de la Biennale de Dakar 2004. David Hammons, artiste afro-américain, faisant partie de la représentation officielle des USA à Dak’Art 2004, a présenté The Dak’Art Sheep Raffle, une performance qui a pris la forme d’une tombola de moutons avec l’intention d’amener le peuple de Dakar à l’art. Derrière les bonnes intentions de Hammons défile toute une série de malentendus éthiques, ethniques et politiques qui éclairent le regard que les Américains portent sur l’Afrique.

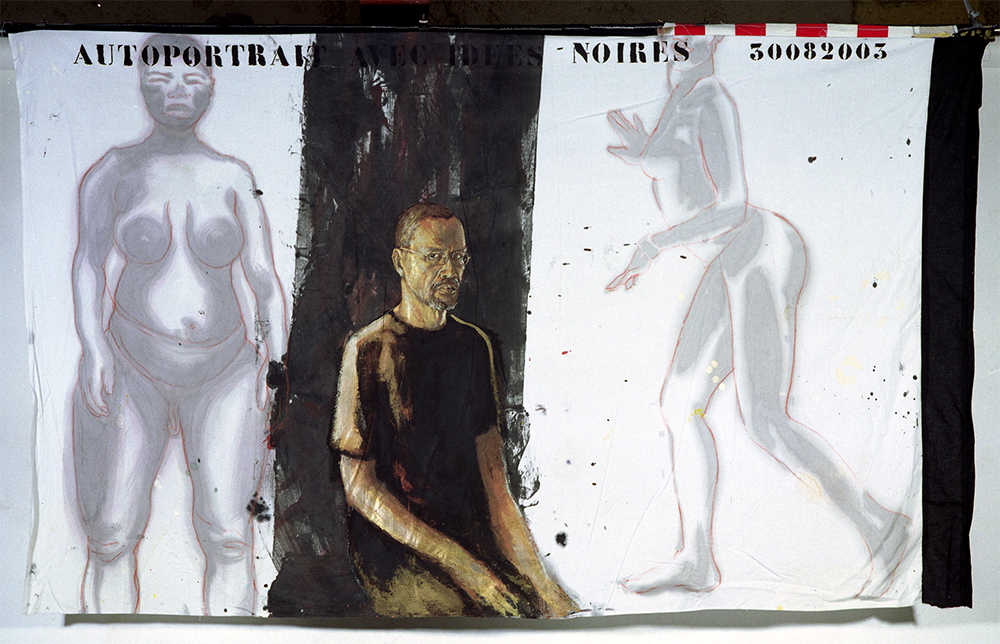

Autoportrait avec idées noires, Encres sur textiles, 142 cm x 232 cm, 2003.

Lorsque l’on souhaite recentrer une discussion sur un sujet précis, après des digressions, on dit souvent : « Revenons à nos moutons ». Une expression qui tire son origine d’une pièce de théâtre du 15ème siècle, dont l’auteur est inconnu.

Dans cette pièce, Pathelin, avocat de profession, arnaque Guillaume, un marchand, en lui achetant des draps. Ce même commerçant se fait ensuite dérober des moutons par un berger nommé Thibault et l’attaque en justice. Convoqué au tribunal, l’accusé, Thibault, choisit Pathelin pour le représenter.

Si bien qu’à l’audience, Guillaume se retrouve face aux deux hommes qui l’ont successivement escroqué. Perturbé, le marchand mélange alors les deux histoires dans lesquelles il a été floué, celle des draps et celle des moutons. Face à son récit décousu, le juge finit par s’énerver et ordonne au plaignant : « Revenons à nos moutons ! », c’est-à-dire à l’affaire jugée par la cour[1].

Les ligne suivantes représentent une tentative désespérée pour séparer « nos moutons » de ceux que les artistes afro-américains introduisent dans cette étroite marge politique, que l’on a coutume d’appeler l’art africain contemporain. L’art africain contemporain est une invention récente apparue à la fin du 20ème siècle, une version globalisée de ce qu’on appelait autrefois : « l’art nègre ». Un lieu où les catégories géographiques, historiques et raciales sont manipulées au profit du marché par les agents du mécénat idéologique.

Comme un Américain dans un Dak’Art de porcelaine

Pendant la Biennale de Dak’Art 2004 trois artistes américains, Davis Hammons, Maria Magdalena Campos-Pons et Pamela Z, participaient à « 3x3 », une importante manifestation artistique américaine intitulée « Diaspora Memory Place : Three Artists, Three Projects[2] par ses commissaires Salah Hassan et Cheryl Finley. L’événement, tel que le présentaient ses organisateurs, a été conçu dans une démarche globale qui consiste à inviter des artistes contemporains de la diaspora africaine à créer des œuvres nouvelles dans différents lieux de la ville de Dakar.

Dans « 3x3 », les trois artistes, qualifiés d’« afro-américains », portaient également le titre d’« artistes de la diaspora africaine ». Bien entendu, personne, ou presque, ne peut contester ces titres identitaires que ce trio panafricaniste assumait pleinement en clamant une appartenance raciale à « Mother Africa ».

Cette appartenance africaine est certifiée par leur apparence physique de personnes dites « noires » qui se rendent en Afrique en cherchant leurs « racines » et en pensant que l’Amérique c’est un peu l’Afrique aussi car on y trouve des Noirs.

Mais j’estime qu’on peut leur contester le titre de « représentants officiels des USA à Dak’Art 2004 ». D’une part, parce qu’en tant que « Afro-Américains » ils ne sont pas crédibles dans le rôle de représentants officiels d’un pays où la communauté des Américains noirs passe de « Yes we can ! » à « I can’t breathe ». D’autre part, parce le Dak’Art n’a pas vocation à accueillir des États métamorphosés en entités artistiques comme c’est le cas à la Biennale de Venise, où les États, à travers leurs « pavillons/ambassades », s’emparent de la scène artistique internationale et s’en servent comme d’une plate-forme de propagande.

La participation de ces trois artistes américains dans Dak’Art 2004, était sponsorisée majoritairement par « The Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions », « The U.S. Department of State », « The National Endowment for the Arts », « The Rockefeller Foundation », « The Pew Charitable Trusts », « The Ford Foundation », « The Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. » et l’ambassade des USA à Dakar[3].

Cette liste de mécènes puissants fausse la crédibilité morale des artistes qui se veulent porteurs d’espoir, non seulement pour la communauté des Afro-Américains, mais aussi pour le continent africain. Je ne suis pas sûr que l’artiste David Hammons des années quatre-vingt regarde d’un même œil « anarchique » sa mission « officielle » dans le Dak’Art 2004. Je parle de ce Hammons qui prêchait la rébellion contre l’ordre officiel de l’art aux USA : « Dans ce pays, si votre art ne reflète pas le statu quo, alors vous pouvez l’oublier. (...) j’ai toujours pensé que les artistes doivent agir contre l’ordre établi »[4].

Les trois artistes américains de Dak’Art 2004 ont été envoyés en Afrique avec une volonté officielle de célébrer un certain panafricanisme made in USA. Ce panafricanisme de la classe moyenne nord-américaine était une mauvaise réponse colonialiste et raciste à la question que pose la présence de populations « noires » à une Amérique « blanche ». Pour échapper au destin multiculturaliste qui guette la société américaine, l’Amérique de la fin du 19ème siècle a inventé son propre panafricanisme qui consiste à renvoyer en Afrique les Américains noirs qui venaient de sortir de l’esclavage.

C’est ainsi qu’en 1816, l’élite politique américaine a fondé « The Society for the Colonization of Free People of Colour of America », connue comme « American Colonization Society : ACS ». La ACS, qui comptait parmi ses fondateurs quatre présidents américains, (Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, James Monroe et James Madison), militait pour la « Repatriation » (le « rapatriement ») des noirs américains en Afrique. C’était une des premières tentatives de théoriser le continent africain comme la matrice d’une identité collective pour des personnes noires. Mais le rêve utopique panafricaniste que l’Amérique a installé au Liberia en 1847 s’est transformé en un long cauchemar pour les autochtones du Liberia. En effet, les « frères noirs » venus d’Amérique n’avaient rien appris de la tragédie de l’esclavage. Ils n’ont rien trouvé de mieux que de coloniser leurs « frères » d’Afrique ! En 1931, le régime colonial américano-liberien a été condamné par la Société des Nations pour le travail forcé infligé aux populations autochtones dans les plantations de caoutchouc exploitées par l’industrie automobile américaine (Firestone). Privés de droit de vote, les autochtones du Liberia ont été traités comme des citoyens de seconde zone jusqu’à l’année 1945.

Les colonisateurs américains noirs, qui déclaraient en arrivant en Afrique, vouloir fonder une patrie sur l’amour, (« The love of liberty brought us here ») ont forcé les autochtones du Liberia à endurer un « Apartheid noir/noir », un siècle avant l’apartheid sud-africain établi en1949[5].

Le business de la mémoire africaine

Le choix de la mémoire comme thème central pour un événement impliquant trois artistes américains noirs et l’implication de ces trois artistes pour le Dak’Art 2004, éclairent la nature du regard que ces artistes et leurs sponsors posaient sur les Africains. Dans ce regard américain, l’histoire africaine est prise en otage dans un segment de la mémoire américaine de l’esclavage. Nos trois artistes américains semblaient être animés par un panafricanisme colonialiste « made in USA ». Il s’agissait de « retourner » chez les Africains pour semer les graines de la bonne mémoire afro-américaine, et peu importe si la mémoire des Africains s’étend au-delà de l’expérience de l’esclavage. L’intervention de ces trois artistes a été une tentative étrange de manipuler la vaste scène de la mémoire de l’esclavage qui lie l’Afrique aux Amériques. Dans ce contexte, ces trois artistes américains sont venus en Afrique en tant que « noirs » (lire : « africains »), puis en tant qu’« Afro-Américains » (lire : « traumatisés par l’histoire ») et enfin en tant qu’artistes « diasporisés », (lire : « promis au retour à Mother Africa »). Ces titres, célébrés à la fois par les Noirs et les Blancs, éjectent les artistes afro-américains hors de l’histoire américaine vers une Afrique vue comme le continent des Noirs.

L’ambition du projet « 3x3 » s’inscrit dans le genre « site specific works » (in situ), la clé de l’intention politique de ce projet est le mot « site » (lire : « territoire » dans le sens colonial du terme). Le lieu même de l’action artistique a été célébré comme contenu esthétique car c’est un lieu qui abrite la mémoire d’un traumatisme historique : celui de l’esclavage. Le projet de Salah Hassan et de Cheryl Finley, « Diaspora Memory Place », prend d’autant plus sens à Dakar, dans cette ville africaine d’où partaient les esclaves.

La vidéo installation de Magdalena Campos-Pons, intitulée « Threads of Memory », met en avant l’intention politique de cette artiste américaine, (d’origine cubaine africaine et chinoise), qui a construit son œuvre sur le récit américain de l’esclavage. Quant à Pamela Z, elle présente une installation sonore à la Maison des Esclaves, dans l’île de Gorée, lieu d’où les esclaves étaient embarqués pour les Amériques. Si les deux « sœurs noires » d’Amérique conçoivent leurs œuvres autour de la mémoire de l’esclavage, du haut de son socle noir, « Brother » Hammons dit, quant à lui : « Les gens de Dakar ne vont pas aux expositions. Ils pensent que le Dak’Art est pour les Blancs. En observant l’état du monde de l’art aujourd’hui, je ne peux pas leur reprocher leur absence. Au moins, avec la tombola de moutons, je leur offre quelque chose en lien avec leur vie. Ils viendront et à la fin de la journée, le chanceux gagnant rentrera chez lui avec un mouton »[6].

Lorsqu’on examine le thème de la mémoire de l’esclavage, qui semble être au cœur de l’esthétique afro-américaine, on ne peut ignorer la nature de la mission dont ces artistes se sont sentis investis pendant le Dak’Art 2004. Il leur fallait adhérer à ce que Jean-Paul Sartre appelle « une expérience fondamentale de la souffrance ». Sartre, dans son Orphée Noir de1948, réactive la mémoire de l’esclavage dans l’esprit des poètes noirs nés plus d’un siècle après la fin de l’esclavage. Même lorsqu’il reconnaît que « l’esclavage est un fait passé que nos auteurs ni leurs pères n’ont connu directement », il annonce aux lecteurs de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Senghor, que l’esclavage reste « aussi un énorme cauchemar dont même les plus jeunes d’entre eux ne savent pas s’ils sont bien réveillés »[7].

Malheureusement pour Sartre, les Noirs américains qui ont colonisé le Liberia semblent avoir la mémoire courte, voire carrément absente ! La poésie nègre célébrée par les négrologues de diverses pigmentations, n’est qu’une possible utilisation, parmi d’autres, du potentiel politique de la mémoire noire. Mais le problème avec la mémoire, quelle que soit sa couleur, c’est qu’elle est sélective. Elle retient certaines choses et en oublie d’autres en fonction de l’intérêt qu’elle y trouve. Frantz Fanon, dans une réflexion sur les liens entre Antillais et Africains[8], analyse comment les Antillais avaient oublié leur part africaine et comment ils l’ont retrouvée entre 1939 et 1945 : « Chez tout Antillais, avant la guerre de 1939, il n’y avait pas seulement la certitude d’une supériorité sur l’Africain, mais celle d’une différence fondamentale. L’Africain était un nègre et l’Antillais un européen » (p. 25).

Cette société antillaise d’avant la guerre a été scandalisée par les propos d’un professeur de lycée nommé Césaire qui dit : « Qu’il est beau et bon d’être nègre ! ». Fanon rapporte qu’à cette époque, on a raconté que Césaire « était un peu fou et ses camarades de promotion se faisaient fort de donner des détails sur sa prétendue maladie » (p. 26). Cette attitude change avec la crise sociale et économique que les Antilles traversent après la défaite de la France. Dans la lutte pour la libération qui a accompagné la naissance du prolétariat antillais, « la Martinique systématisait pour la première fois sa conscience politique » (p. 29). Les élections qui suivirent la Libération ont révélé la montée en force des députés communistes en Martinique. « Ainsi donc l’Antillais, après 1945, a changé ses valeurs : il se découvre non seulement un noir, mais un nègre et c’est vers la lointaine Afrique qu’il lancera désormais ses pseudopodes. À partir de 1945, l’Antillais, en France rappellera à tout instant qu’il est un nègre ». L’image d’une Afrique subissant l’assaut des pseudopodes martiniquais est fascinante car un pseudopode est comme un «faux- bras» ou un « faux-pied » en forme de « prolongement protoplasmique rétractile » émis par certaines cellules et « qui leur permet de se déplacer » à la recherche de nourriture[9].

Cette image de l’Afrique « pseudopodée » par une cellule américaine, désirant se ressourcer à travers l’Océan atlantique, éclaire la situation de ce faux-bras « artafricaniste » que l’on appelle « l’art africain contemporain », une escroquerie conceptuelle fabriquée par les Euro-Américains et proposée aux Africains comme la seule case disponible pour les artistes africains. Ce que j’appelle « artafricanisme » est un dynamisme culturel conçu par les Euro-Américains comme une « réserve indienne » pour accueillir les artistes du continent africain et ceux de la diaspora afro-américaine, (lire : « les artistes noirs »), sur la scène de l’art global. C’est un nouveau « Liberia » où les artistes noirs d’Europe et des Amériques peuvent retrouver leurs frères et sœurs d’Afrique et les « aimer à mort ».

La présence des artistes Américains dits « noirs », dans les manifestations d’art africain contemporain, est une « liberianisation » maladroite de l’art contemporain des Africains. Je demande votre indulgence pour ce terme de « liberianisation », mais je n’ai pas trouvé de meilleur mot pour désigner la complexité esthétique et politique du geste colonial afro-américain sur la scène artistique « africaine ».

Les trois artistes américains, qui portaient la représentation officielle des USA dans le Dak’Art 2004, sont des créateurs talentueux et leurs œuvres respectives sont remarquables, mais leur conscience politique ne répond pas aux attentes de leurs « frères et sœurs » d’Afrique (et d’ailleurs). Il m’est impossible de leur rendre les hommages critiques mérités en quelques lignes. Mais je pense que leur mission officielle au Dak’Art 2004 ne manquera pas un jour de susciter plus d’attention politique de la part des Africains.

Moutons Halal ?

Ainsi je limite mon commentaire, ici, à la contribution de David Hammons qui a été considérée comme l’événement marquant de Dak’Art 2004. La performance de Hammons, connue comme The Sheep Raffle, (la rafle de moutons), a été sans doute la manifestation artistique la plus populaire aussi bien au niveau local qu’au niveau global. Cette popularité s’explique, entre autres, par le poids médiatique de David Hammons qui fait de lui la Diva/Dada préférée de la critique américaine[10]. Le dispositif que l’artiste a déployé pour « amener le peuple à l’art » est simple et complexe à la fois. Hammons attire le peuple de Dakar vers l’art en proposant une tombola de moutons avant la fête musulmane du sacrifice. La diffusion de la nouvelle de la tombola et la logistique de l’événement, étaient assurées par la firme Maggi (filiale de Nestlé). De grandes affiches ont annoncé l’événement en wolof, en français et en anglais dans les rues de la ville et des voitures ont circulé dans les quartiers populaires de Dakar avec des haut-parleurs annonçant l’événement. Du 6 au 11 Mai 2004, chaque jour, 2 moutons étaient mis en jeu et attribués aux deux gagnants du jour. Ainsi, tous les jours, durant cette période de la performance de l’artiste, la foule applaudissait les deux heureux gagnants qui partaient avec leurs moutons.

La force du Dak’Art Sheep Raffle vient du fait que l’œuvre de Hammons apparait comme une action à la fois artistique et ludique, simple et solidaire avec le peuple. Obtenir un mouton avant la « Id el-Adha » (la fête du Sacrifice, dite aussi « La grande Fête », une fête essentielle dans le calendrier musulman), est une chose importante pour tout musulman désirant accomplir le rituel du sacrifice. Quand l’animal est tué, une partie de la viande est consommée par la famille et une autre partie est distribuée aux pauvres. Bien qu’il ne soit pas considéré comme un pilier de l’Islam, ce rituel de sacrifice est pratiqué par la majorité des Musulmans du monde entier. Le sens de cette fête du sacrifice est d’affirmer la soumission à la volonté d’Allah. Les Musulmans y commémorent en effet l’acceptation d’Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils ainsi que la résignation de son fils à ce commandement divin. Mais au-delà des considérations religieuses, sacrifier un mouton et distribuer de la viande aux pauvres est devenu un marqueur social de la classe moyenne aisée, car tout le monde ne peut pas se payer un mouton à Dakar.

On ne sait pas si la participation à la tombola de Hammons était réservée aux musulmans uniquement, mais la performance de Hammons, qui était ouverte à tous, a fonctionné dans la logique du « two african birds with one american stone » ! L’artiste américain a offert au peuple de Dakar l’opportunité d’acquérir un objet d’une grande valeur, à la fois religieuse et financière. Mais la bonne intention de Hammons cache mal un malentendu culturel entre cet artiste américain, chrétien, riche et célèbre et les pauvres gens de Dakar. Le malentendu entre l’artiste et son audience africaine résulte à mon avis de l’ignorance par l’artiste des conditions de ce rituel du sacrifice chez les Musulmans. Ignorance que l’artiste aurait pu éviter en consultant ses commissaires ou en frappant à la porte de Google. Tout d’abord, la loi coranique interdit les jeux de hasard (« Maysir »)[11]. De plus, pour accomplir le rituel du sacrifice, à l’occasion de la « Id el-Adha », il faut remplir la condition d’intentionnalité. Accomplir le rituel du sacrifice est un acte intentionnel et prémédité dont le jeu du hasard ne garantit pas l’intégrité. L’animal sacrifié doit être possédé de manière légale. On ne peut pas sacrifier un animal volé ou gagné dans un jeu de hasard.

En méditant sur cette affaire de moutons, on se demande pourquoi un artiste de l’envergure de David Hammons s’est permis d’arriver mal préparé sur ce terrain où la religion et la politique sont imbriqués dangereusement. Seul David Hammons pourra peut-être un jour expliquer l’urgence qui l’a précipité dans cette galère conceptuelle peu élégante. En attendant ce jour-là, les Africains doivent trouver une bonne méthodologie pour une compréhension critique de cette histoire de moutons, car, au-delà d’une « simple » (?) histoire de moutons, l’artiste a manipulé son audience populaire qui, ignorant la finalité artistique de cette étrange tombola, s’est impliquée dans « l’œuvre », motivée uniquement par le gain matériel. Ainsi, Hammons a réussi son pari d’amener la foule à la Biennale, mais comme un boucher qui amène ses moutons à l’abattoir. Combien de moutons faudrait- il encore pour initier les Africains à l’art ? Et combien de moutons faudrait-il pour initier les Africains à la démocratie, au développement économique ? À la vie ?

Qu’Allah bénisse le poète qui chantait : « … how many ears must one man have before he can hear people cry ? ». Car certains artistes afro-américains ont du mal à entendre le cri des Africains.

Confusion de part, Encres sur textiles, 203 cm x 181 cm, 2008.

El Khatiba et-tourkiya, Huile sur tapis, 68 cm x 118 cm, 2018.

Halal Flag, Encres sur textiles, 97 cm x 14 3cm, 2015.

Le sermon de St François aux oiseaux et au roi d'Espagne (Triptyque), Huile sur tissus imprimés sur bois, 70 cm x 150 cm, 2020.

Notes

[2] Salah Hassan et Cheryl Finley Diaspora Memory Place : Three Artists, Three Projects, Prestel, Munich, Berlin, London, New York, 2008.

[3] Ibid.

[4] David Hammons interviewé par Kellie Jones dans REAL LIFE 16 (Autumn 1986), citépar Jacqueline Francis et Tina Takemoto David Hammons’s Dak’Art 2004 Sheep Raffle dans wattis.org.

[5] La devise des fondateurs de l’État du Liberia était « L’Amour de la Liberté nous a amené ici » : Americo Liberian people en.wikipedia.org.

[6] Cité par Manthia Diawara, Dak’Art 2004 Sheep Raffle in S. Hassan & C.Finley, Diaspora Memory Place, 2008.

[7] Léopold Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, Paris, Presses Universitaires de France, 1948.

[8] Frantz Fanon, Antillais et Africains, dans Pour la révolution africaine, Paris, Éditions Maspero, 1964.

[10] Voir Jerry Saltz : www.artnet.com.

[11] Coran, Sourate 2, «Al-Bagara»,V.219.