Professeur émérite de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, conseiller scientifique auprès de la plateforme d'innovation PI-CDM (Plateforme d'Innovation Couleur, Design, Matière) Université de Toulouse Jean Jaurès, dirige la revue Seppia Couleur et design (Editions du Rouergue-Actes Sud), mène des recherches dans les domaines de la poïétique artistique et, plus précisément en poétique chromatique, depuis ses études à l'ENSBA (Paris) a toujours développé une pratique de plasticien coloriste en peinture ainsi qu'en photographie.

« Pour moi, cela [la crise sanitaire planétaire] révèle une fois de plus la carence du mode de connaissance qui nous a été inculqué, qui nous fait disjoindre ce qui est inséparable et réduire à un seul élément ce qui forme un tout à la fois un et divers » (Edgar Morin, 20 avril 2020).

Je suis à Taipeh, marché du jade, dans le silence, par le tressage, une artisane poursuit la coloration d'une breloque de jade. Je comprends immédiatement qu'il s'agit là d'une conjugaison d'effets qui viennent de loin, de ce qu'il est convenu d'appeler la tradition. Pour la saisir, je n'ai aucunement besoin de parler le mandarin ou d'utiliser un instrument de mesure. Il s'agit de l'expression d'une pensée globale.

Je suis à Douz, dans le Sud tunisien, lors du festival de 2009, sous les arcades de la place du marché, chez Nabil Marzougui, marchand de tapis de son état. Dans son échoppe silencieuse, je découvre un margoum qui me fait quelque chose, qui me parle, qui est la trace de quelque chose d’humain, d’une énergie, d’une poétique, et plus encore qui, tout à la fois, me comprenne et me semble énigmatique. Là encore, je ne parle pas le berbère et je n’ai toujours pas besoin d’instruments d’analyse pour comprendre ce tapis, pour entrer de plein pied dans son espace de création ouvert par une artisane berbère. Le tapis berbère poursuit une tradition et se trouve être également l’expression d’une pensée globale. Plus récemment, l’expérience maintes fois répétée, se reproduit avec les broderies de Suzhou, dans la ville de la soie en Chine. Art du silence, la broderie m’offre également un espace de création reposant sur le fameux point de Suzhou dont la complexité picturale vient elle aussi de très loin.

Le tressage de Taipeh, le tissage du tapis berbère, la broderie de Suzhou tout comme la peinture ou la photographie sont des « arts silencieux » au sens que leur a donné Eugène Delacroix dans son Journal (p.463) : « J’avoue ma prédilection pour les arts silencieux, pour ces choses muettes dont Poussin disait qu’il faisait profession ».

Delacroix n'hésite d'ailleurs pas à opposer les arts silencieux à ceux de la parole : « La parole est indiscrète, elle vient vous chercher, sollicite l'attention et éveille en même temps le discours. La peinture et la sculpture semblent plus sérieux : il faut aller à elles ». Du point de vue d'un artiste, voilà une façon d'affirmer non pas une suprématie mais, tout du moins, un espace de création spécifique qui allie étroitement le silence et certaines des poétiques artistiques.

Je me demande alors ce que « faire silence » veut dire dans le contexte d'une pratique de coloriste. Pour aborder cette question d'un point de vue poétique, je vais m'intéresser aux modalités de silence telles qu'elles sont comprises au sein d'espaces de création en tant que dispositifs mis en œuvre lors d'expériences singulières tendant vers l'universel.

Aux temps bénis de la modalité immersive du silence

La première de ces modalités de silence, son ouverture, sa grâce, est d'être immersive. Je la redécouvre dans une période au cours de laquelle s'inventait une nouvelle façon de voir et de faire le monde. J'y retrouve un questionnement qui m'interroge encore aujourd'hui.

A l'articulation entre les XVIIe et XVIIIe siècles, s'affirment une compréhension du coloris pictural ainsi que de nouvelles conceptions de la vision des couleurs. Un moment charnière dans l'histoire du silence, un moment durant lequel des théories et des pratiques chromatiques inventent leurs propres espaces de création immergés au sein d'un silence accessible de partout, d'un silence qui se donne à tous. Cette immersion naturelle fait du silence une ambiance sensible, une profondeur féconde. Passée cette période, au XIXe siècle, il n'est pas anodin que l'expression « arts silencieux » s'impose alors que la révolution industrielle prend son essor. Une façon de dire que le silence règne dans les lieux de créations favorables aux arts plastique avant d'être ouverts aux graphies de la lumière (photo-graphie) et du mouvement (cinémato-graphie muette dans un premier temps).

La tradition picturale a largement profité de cette immersion silencieuse. En témoigne la pratique du coloris. Pour une œuvre de coloriste, la compréhension peut s'appuyer sur la tradition, comme celle de la broderie les œuvres artisanales de Suzhou ou du tapis berbère. A propos de telles œuvres, la préférence va au terme « couleur » qui est souvent employé alors que, dans le domaine des pratiques artistiques, couleurs et coloris ont été distingués depuis la Renaissance. Si les couleurs relèvent souvent de la mimésis (les couleurs locales) ou du travail d'atelier (la palette), le coloris s'applique à l'espace chromatique créé par le peintre pressentant l'effet que son œuvre est censée produire sur le spectateur.

De la modalité immersive du silence : le coloris pictural

Pour y parvenir, le coloris se doit de manifester une relative indépendance vis à vis des figures de l'iconographie, des topiques discursives voire du substrat matériel dans lesquels les couleurs puisent leur substance. Cette indépendance, il la trouve en manifestant ses propres formes, ses propres valeurs dans le silence. Indépendant de tout discours extérieur, ce formalisme tient du silence (Albert Camus, « Le vrai formalisme est silence », 1981). Il est donc au fondement d'un art silencieux comme la peinture.

Si la notion de clair-obscur a été étudiée (Teyssèdre, 1957, Verbraeken, 1979), il n'en est pas de même des trois valeurs sur lesquelles repose la poétique du coloris de cette époque (Roger de Piles, 1708, Bernard Dupuy du Grez, 1699) : l'union, la fraîcheur et, en italien, la vaghezza.

L'union du tout ensemble : il ne s'agit pas tout simplement d'unir les couleurs entre elles, mais plus encore, au sein du dispositif pictural, de renforcer les liens entre l'univers créé par l'artiste et celui du spectateur. Cette union du coloris est symbolique au sens premier du terme : le συμβολον (symbolon) est un objet coupé en deux dont deux personnes conservent chacune la moitié. Il sert alors de signe de reconnaissance entre elles : de la même manière, l'espace de création est partagé en deux, chacune des parties est conservée l'une par le dépositaire des droits de l'artiste et l'autre par le spectateur. Le « tableau-symbole » les réunit. Autrement dit, l'union du coloris renforce la compréhension de l'œuvre. Ainsi donc, l'art silencieux du coloriste consiste à unifier, à faire du commun. Point de vue qui se retrouve en philosophie contemporaine comme en témoigne les écrits de John Dewey. Après avoir longuement défendu le fait que toute expérience possède une unité bien qu'elle soit ordinaire (ce repas-là, cette tempête-là, cette rupture d'une amitié...), John Dewey (2008, p. 409) affirme que « La peinture comme tableau est elle-même un effet total ».

La seconde caractéristique, la fraîcheur est celle-là même de la chroma, terme d'origine grec qui veut tout à la fois désigner la peau et son coloris, son lustre, son éclat, son atmosphère. La nébulosité atmosphérique introduit une troisième dimension du coloris, celle de la vaghezza. Par ce terme, s'il s'agit de déterminer le caractère vague, imprécis du volume que doit prendre le coloris ; il est question d'évoquer l'effet du coloris, un effet non seulement trouble mais troublant pour que les choses, au regard, ne deviennent pas ennuyeuses de clarté.

Ces trois modalités permettent d'apprécier la qualité du travail d'un coloriste à partir desquelles le spectateur peut entamer un dialogue. Ce que remarque l'historienne de l'art Katalin Bartha-Kovacs (2015, p.12) : « Lorsque l'on s'arrête devant un tableau, on adopte la perspective du spectateur et une sorte de dialogue s'établit alors entre le spectateur et la toile ». Avec pertinence, Katalin Bartha-Kovacs précise ainsi que l'espace commun de création devient effectivement un espace dialogique. Cette expérience se fait dans la continuité de la modalité immersive du silence. Est-ce utile de réaffirmer que la parole des images n'est certainement pas la parole sur les images. La parole des images est silencieuse. Le dialogue est silencieux. C'est dans ce silence, suivant les modalités d'immersion et d’ouverture, que s'effectue le passage d'une poétique du coloris à l'invention d'une esthétique. C'est ce passage entre poétique et esthétique qui a été étudié par Annie Becq (Genèse de l'esthétique française 1680-1814, 1984). Dans cet ouvrage, elle met en avant le rôle essentiel joué par Jean-Baptiste Dubos dans l'élaboration d'une esthétique sensualiste. En 1719, dans son ouvrage Réflexions sur la poésie et sur la peinture, l'abbé Jean-Baptiste Dubos témoigne de son expérience quotidienne et sensible en tant que spectateur des œuvres d'art. Il multiplie les critères pour apprécier une peinture. Le coloris pictural peut ainsi paraître chaud, dominant, éteint, léger, frais, sobre ou violent. On peut évoquer la beauté d'un coloris, sa délicatesse, son éclat, sa force, sa justesse, son raffinement ou sa splendeur. Plus encore, il se demande ce qui se passe-t-il en lui-même, au tréfonds de son silence. Quels sont les mouvements les plus intimes de son cœur ? Dubos y perçoit une douleur profonde, une épreuve et pour tout dire une « affliction » :

« L'art de la poésie et l'art de la peinture ne sont jamais plus applaudis que lorsqu'ils réussissent à nous affliger ». (Dubos, Op. Cit., p.1). Ainsi donc l'expérience esthétique se fonde sur le plaisir paradoxal de l'affliction. Le plaisir s'accroit à mesure que l'affliction causée par la peinture est plus profonde. Autant dire que ce plaisir possède une dimension tragique. Et, comme dans une tragédie théâtrale, le coloris pictural doit agir directement sur les sens. Dubos en déduit que le rôle du peintre est de faire forte impression afin « de remuer les cœurs, de faire naître les sentiments », en un mot d'émouvoir par sa poétique. A condition que dans le dialogue ainsi instauré, le spectateur ait l'âme « sensitive », qu'il ait « l'œil voluptueux », qu'il sache saisir les fulgurances, les brèves intensités des émotions esthétiques.

Voilà ce qui émerge du tréfonds de ce silence immersif : de la jouissance, des émotions fortes taraudées par l'inquiétude de la mort.

Des modalités réflexives et fantastiques du silence : les couleurs d'Isaac Newton et du comte de Buffon

Alors que le coloris est, en tant que théorie, à son apogée (Roger de Piles à Paris, Bernard Dupuy du Grez à Toulouse), s'inventent d'autres conceptions chromatiques. Parmi celles qui se trouvent avoir eu une influence universelle, je retiendrai surtout celles d'Isaac Newton et du comte de Buffon. Elles profitent toutes deux des bienfaits du silence.

Newton réalise ses expériences au sein d'un espace de création silencieux qui se trouve être sa propre chambre dont il perce d'un petit trou le volet de l'une de ses fenêtres (devenu de la sorte un diaphragme entre lui et le soleil). Ce dispositif scénographique peut être compris comme une mise en scène théâtrale : elle consiste à projeter sur un écran l'image du soleil qu'il est fort dangereux de voir directement. La fiction est celle de l'hétérogénéité de la lumière à la l'origine des multiples couleurs rendues visibles sur l'écran. Cette fictionnalisation est surtout sensible dans la façon dont Newton décrit la tache colorée telle qu'elle se présente sur l'écran. Newton désigne cette tache un peu confuse comme étant un spectre (le spectrum dont il invente le terme). Il l'imagine comme étant une figure archétypée semi-circulaire. Une conception qui, selon l'historien des sciences Michel Blay (1983, p.109), ne correspondrait pas à une constatation plus littérale et donc moins figurée de l'image projetée : « La tache spectrale décrite par Newton correspond plus à une représentation ordonnée par une structure idéale et hypothétique sous-jacente qu'à une observation réelle, à une constatation ». Ainsi donc, dans le silence de son dispositif expériemntal Newton imagine. C'est d'ailleurs ce qu'il reconnait explicitement dans une lettre à Robert Morey (citée par Michel Blay, Op. Cit., p. 110) : « Mais du fait de l'aspect de Vénus vu à l'ail nu à travers un prisme, j'imagine le résultat ». Cette dimension imaginative de Newton est trop souvent négligée comme furent mis de côté ses nombreux écrits théologiques et ses recherches alchimiques [1].

Autrement dit, inventées par Newton, les couleurs spectrales sont irréalisées, divisées, classées, nommées non seulement pour des impératifs physiques (systématisation et quantification par notamment la mesure d'angles) mais également pour des motivations symboliques (sept couleurs qui, sur un cercle chromatique, subissent une commune attraction régie par l'universelle loi de la gravitation). Il y a de la magie dans le travail de Newton, une magie qui puise dans le silence et instaure un nouvel imaginaire dont hérite nos systèmes de duplication des images et, donc, notre imaginaire contemporain. Si, dans le dispositif de l'experimentum crucis, le silence se trouve posséder une modalité ouverte sur la réflexion et la construction de la connaissance, il n'en développe donc pas moins une modalité accessible à la fantasmagorie.

Distincte du dispositif de l'experimentum crucis de Newton, l'expérience perceptive du comte de Buffon au coucher du soleil se passe dans la nature. Il la mène sans camera oscura, sans diaphragme autant dire sans aucune séparation entre l'homme et la nature. Une méditation silencieuse et féconde conduit Buffon à définir des esquisses et des « fictions perceptives » (Husserl, 2002, Barbaras, 2016) qu'il désigne comme étant des « couleurs accidentelles », des effets sans véritables causes newtoniennes mais qui sont complémentaires des « couleurs matérielles » associées à la lumière.

« Toutes les couleurs dont je viens de parler sont naturelles et dépendent uniquement des propriétés de la lumière ; mais il en est d'autres qui me paraissent accidentelles et qui dépendent peut-être plus de notre organe que de la lumière » (Buffon, 1743, p. 151). Voilà qui est affirmé avec beaucoup de prudence mais aussi avec l'appui de nombreuses observations effectuées en plein air dans un silence immersif mais également réflexif et fantastique, des modalités favorables à l'expression d'un imaginaire. Buffon voit des « ombres colorées » là où la conception newtonienne considère qu'elles devraient paraître noires « puisqu'elles ne sont que la privation de la lumière » (Buffon, Op. Cit., p. 157). La fertilité de cette notion de « couleurs accidentelles » est connue : l'invention de la notion de couleurs complémentaires (début XIXe siècle), les investigations phénoménologiques de Goethe, suivies des expériences artistiques bien connues qui, elles-mêmes, ont ouvert la porte à l'invention de nouveaux coloris picturaux et, de cette manière, à de nouvelles fantasmagories.

Ainsi donc les modalités immersives, réflexives et fantastiques du silence se conjuguent-elles lors de l'invention de nouvelles théories sur les couleurs et le coloris.

Des modalités conclusives et suspensives du silence : les couleurs et le coloris dans la série TV The Walking Dead

Si je me sens proche de ces modalités archaïques qui ouvrent indéniablement les espaces de création sur de nouvelles expériences tant artistiques que scientifiques, je suis également impliqué dans la production de silences et de coloris suivant des modalités essentiellement conclusives et suspensives. A mon sens, elles sont particulièrement exemplifiées dans les dispositifs télévisuels actuels, ceux des écrans dans lesquels importe le noir. Tout y est fait pour vendre de l'audience et faire du silence un produit rare et recherché. Le temps du silence immersif accessible à tous, aux coloristes, aux esthètes sensualistes des arts silencieux (Dubos), aux scientifiques (Newton, Buffon) comme au commun des mortels semblent bien suspendu tout du moins là où règne l'emprise du sonore.

De ce point de vue, engageant une longue danse macabre de dix saisons avec une multitude de zombies, depuis 2010, la série TV The Walking Dead s'appuie sur des modalités conclusive et suspensive du silence : dans ce cas, le silence et le coloris sont des effets de fin de monde, des effets sans avenir.

Ce qui importe est de savoir comment, dans ce dispositif particulier, sont produits ce silence et ce coloris.

L'imaginaire de Walking Dead

Tout le monde connait plus ou moins le récit de cette série. L'imaginaire est celui d'un film d'horreur durant lequel une humanité ravagée par une épidémie post-apocalyptique voit les êtres humains transformés en zombis. Les humains survivants font face à ces zombis qui se nourrissent de leur chair. De plus, pour rendre les choses plus croustillantes, les groupes de survivants luttent entre eux. J'y retrouve un art du silence renommé, celui des danses macabres ici gangrénées par une très darwinienne struggle for life. Comme les zombies de l'imaginaire Walking Dead, les transis des danses macabres viennent entraîner dans la mort tout un chacun, les pauvres comme les puissants de ce monde.

A la mort, à la vie, il s'agit toujours de danse. « La danse qui me donne des forces de percevoir le monde et de vivre dedans » affirme le dramaturge Ivan Viripaev dans sa pièce Danse Delhi (2011). Ce dernier conclut d'ailleurs que tout est danse. Donc aucune raison que la lutte pour la survie, la mort elle-même ne soit pas une danse. Avant d'envisager la question du rythme de cette danse, je vais m'en tenir au dispositif lui-même, celui qui favorise cet état de danse : c'est curieusement une séquence de torture.

La modalité conclusive

Au début de la septième saison, durant la séquence intitulée The cell, Daryl, l'un des principaux résistants à la dictature de Négan, personnification négative du néant, est incarcéré dans une cellule où il est nourri de pâté de chiens et condamné à l'écoute en boucle d'une chanson pop Easy Street du groupe The Collapsable Hearts Club.

Produit méconnu, la chanson insupportable, véritable instrument de torture dans le film a, cependant, obtenu un vif succès. Elle a été écoutée plus de 100 000 fois sur Spotify à la sortie de l'épisode. Et pourtant, elle était associée à la Passion de Daryl soumis à un silence produit au sein d'un dispositif cellulaire, écho appuyé de la chambre noire. Tout se passe comme si, collaborant au succès de l’épisode, les deux produits allaient de pair : la bande son enjouée et le silence d'un Daryl supplicié.

Pour la fiction, l'important étant la résistance silencieuse de Daryl face à Négan. Il ne veut pas collaborer. Pour faire bref, tel que produit, son silence fait front à la bande son. Un geste essentiel de liberté. Daryl refuse d'être le vassal de Négan.

Une attitude qui ne peut que rappeler l'article célèbre de Jean-Paul Sartre à la fin de la seconde guerre mondiale (« La République du silence », 1944). Texte dans lequel Sartre affirme que la liberté s'obtient dans la résistance à toute soumission : « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande ». Pour quelle raison ? « Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse ». La modalité de ce silence imposé est conclusive quel que soit le parcours interprétatif : celui de la soumission ou celui de la liberté. La soumission : tu te tais, tu fais silence, « donc » tu es soumis. Tu n'as pas le choix. Tu dois collaborer à la tyrannie. Le silence est produit par la force. La liberté ? Tu résistes, tu tiens le coup « donc » tu es libre. Puisque, affirme Sartre, « le secret d’un homme, ce n’est pas son complexe d’Œdipe ou d’infériorité́, c’est la limite même de sa liberté́, c’est son pouvoir de résistance aux supplices et à la mort ».

Telle est l'implacable conclusion de cette séquence de Walking Dead. Le « donc » conclusif est opérant quel que soit le parcours interprétatif. Autant dire que cette modalité de silence se trouve être à l'opposé de celle du silence immersif qui régnait dans la Nature du comte de Buffon et dans la chambre noire de Newton.

Dans cette séquence, la modalité de silence conclusive est associée à un clair-obscur des plus typé mettant en tension le plus obscur du noir-écran et d'éclat de lumières fulgurantes. Entre ces deux extrêmes, le corps en relief de Daryl. La référence au coloris du Caravage est d'ailleurs donnée dans l'un des précédents épisodes de la série. Ainsi, personnage essentiel de la série, personnage qui sait plus que tout autre prendre une distance critique tout en s'engageant lorsqu'il le faut, Carol médite devant la reproduction d'un Caravage, Le reniement de saint Pierre. Une interprétation ne pourrait passer sous silence d'autres œuvres du Caravage dans lesquelles l'espace pictural du clair-obscur est celui d'une mise en scène de la torture et du meurtre. Toujours présent donc : le noir-écran offre son espace au théâtre de la cruauté et de l'anéantissement.

La modalité suspensive : les points suspensifs noirs d'écran

Lors d'une vision du film, la modalité conclusive du silence se conjugue avec une modalité suspensive. La perception est soumise à un état d'incertitude : Daryl va-il résister ? Va-t-on pouvoir passer d'un « donc » conclusif à un « puisque » sartrien : puisqu'il souffre, sera-t-il plus libre de résister aux temps, aux sirènes d'Easy Street, celles qui lui promettent un avenir paradisiaque s'il cède et devient lui-aussi un Négan. Voici un extrait de cette chanson :

« We're on Easy Street

On est sur Easy Street

And it feels so sweet

Et on se sent si bien

'Cause the world is 'bout a treat

Parce que le (reste du) monde ressemble à une menace

When you're on easy street

Quand tu es sur Easy Street

And we're breaking out the good champagne

Et on fait couler le champagne à flots

We're sitting pretty on the gravy train

On est confortablement installé dans notre planque

And when we sing every sweet refrain repeat

Et quand on chante, chaque doux refrain se répète

Right here on Easy Street

Ici, sur Easy Street »

Easy Street invite à la danse tout en participant à la torture de Daryl. L'utilisation de cette chanson n'est évidemment pas un hasard : Easy Street a été écrit en 1941 par Alan Rankin Jones alors qu’en Europe la torture se pratiquait à grande échelle. D'un côté de l'Ocean Atlantique, on dansait, de l'autre on torturait.

A ce stade, une analyse plus fine de la séquence s'impose. Elle devrait me permettre de comprendre ce qu'il en est d'un point de vue temporel.

En ce qui concerne le récit, je dois comprendre que tout est fait pour que Daryl perde son identité, il faut abolir ses repères temporels. Cette abolition du temps passe par une découpe au noir de la séquence.

La production de la modalité suspensive passe par le montage de scansions noires, l'équivalent visuel des points de suspension. Ainsi, douze scansions noires d'une à trois secondes aboutissent à « dépecer » l'unité temporelle de la séquence dominée par le clair-obscur et la modalité conclusive du silence. La répétition de ces scansions courtes et noires marque le rythme de la séquence.

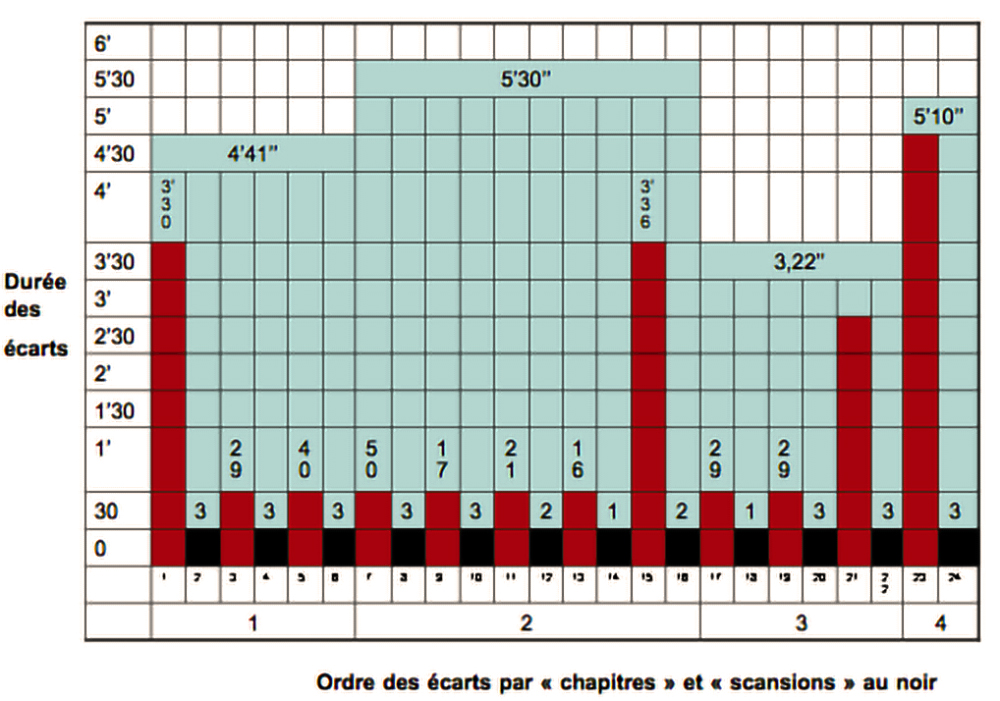

1 Analyse temporelle des chapitres 1 à 4 de l'épisode 3 de la saison 7 de la série Walking Dead

Dans le tableau synoptique ci-dessus (1), nous remarquons que les douze scansions noires organisent une alternance entre des images en mouvement durant lesquelles nous percevons l'évolution du supplice de Daryl. Des images et des scansions sont regroupées en quatre « chapitres » de durées différentes (entre 3mn et 5mn : 4'41'', 5'30'', 3'22'', 5'10'').

- Sur l'axe des ordonnées sont repérées les durées des 12 fragments d'image en mouvement ainsi que celles des 12 scansions noires

- Sur celui des abscisses se repère l'alternance entre les fragments d'image en mouvement et les scansions

Chacune des images en mouvement, dominée par le clair-obscur et la figure de Daryl, est centrée sur une action. C'est l'ensemble de ces images qui, à première vue, relève de la modalité conclusive du silence. Cependant, dans ce dispositif cinématographie, les scansions noires ne font pas que produire une simple alternance. Elles génèrent le suspens de la séquence. Or, durant l'enchainement des actions d'un film, le suspens est destiné à mettre le spectateur dans état d'incertitude angoissante. Il est pour l'essentiel une mise en attente qui est, dans cette séquence de Walking Dead, rythmée selon la modalité suspensive du silence par des scansions noires. Autrement dit et pour faire simple, la modalité suspensive se conjugue avec la modalité conclusive pour créer le suspens.

Par rapport à une actualisation visuelle, l'intérêt d'une analyse est de remonter à l'art silencieux (dans un premier temps) du montage. En effet, ceux qui sont conduits à faire du montage savent toute l'importance qu'il faut accorder à ces jeux entre le rythme d'un récit et celui du temps qui vont intervenir sur la perception et donc sur les « fictions perceptives ». Ainsi en est-il du jeu de gradation et d'accélération : une montée dans le chapitre 1 (3''/29''/3'/40''/3''/50''/ suivi d'une descente combinée, ceci importe, avec une accélération marquée par des scansions noires plus brèves dans les chapitres 1 et 2 (3''/40''/3''/17''/3''/21''/2''/16''/1''/3'36''). Ce rythme du coloris est en tension avec celui dansant et léger de la chanson Easy Street dont les paroles sont en parfaire contradiction avec l'état de Daryl.

La tension entre les deux rythmes, celui du visuel et celui de la chanson est évident : les scansions du rythme de la chanson sont plus rapprochées que les scansions opérées au sein du coloris par le noir. Si leur tempo peut être rapproché du battement du cœur humain, à mon sens, il n'aboutit qu'à amplifier l'abrutissement de Daryl, son impossibilité d'agir et de parler. Imposant donc un silence.

Cependant, si nous prenons en compte la conjonction du rythme des scansions noires et de la chanson, la tension s'opère entre les images et ce qui n'est pas elles (les scansions noires et la chanson). Il en résulte une impression globale différente, qui peut échapper à une analyse trop pointilleuse : celle d'un anéantissement non pas de Daryl (personnage de fiction) mais de ma perception globale de l'image elle-même dépendante des manifestions du noir-écran. J'ai et je n'ai plus d'image. J'ai et je n'ai plus de coloris. Symboliquement, mon regard danse ou non. Il danse au bord du néant, il danse pour au bord de l'intemporalité. Cette expérience fait écho à celle de Jean-Baptiste Dubos qui y trouve tout à la fois du plaisir et de la souffrance. Elle fait donc véritablement écho aux danses macabres.

Autrement dit, dans ce parcours interprétatif au plus près de la poétique du coloris, ce qui importe est que le noir-écran peut anéantir ou tout du moins mettre à mal notre perception de l'image et de son coloris. Il peut nous renvoyer au silence définitif pointé par Georges Bataille, un silence de tragédie, un silence achronique : celui de la mort.

De la photographie comme art silencieux

Ma pratique photographique fonctionne entre ces différentes modalités de silence, entre une modalité du silence ouvrant sur l'infinité du sens et les modalités conclusive et suspensive imposées par une multiplicité de « faire silence » dans notre société industrielle. Avec une différence essentielle avec l'image en mouvement : on a tout le temps d'apprécier la modalité immersive du silence.

Entre simple interaction et forte tension, entre couleur et coloris, mon travail repose sur le pari que le spectateur puisse prendre son temps pour faire un retour sur lui, faire un retour de l'effet vers des causes internes et symboliques, qu'il puisse prendre son temps pour opérer des allers et retours entre la multiplicité des esquisses de la perception et la diversité des parcours d'interprétation et se demander, in fine, comment et pourquoi lui-même est amené à faire silence.

« Toute création dans l'espace est inséparablement espace de création et création d'espace » affirme à juste titre Michel Guérin (L'espace plastique, 2008, p. 79). Ceci admis, la question que je me pose est de savoir ce que faire silence signifie lorsque je crée des espaces en photographie. Ce fut tout d'abord un espace de prise de vue. Un jour, en 2010, lors des Chromatiques de Fos-sur-Mer, sur le macadam d’un parking de grande surface, j’ai découvert une canette magnifiquement écrasée. Pensant en faire une photo, je l’ai gardée. Pour rien dans l’immédiat. J’étais toujours pris par l’écume des confitures dont certaines photos firent l'objet d'une exposition à la Maison des Arts de Bages. Jusqu’à la « révolution du Jasmin », en 2011, à Gabès, dans le Sud tunisien, lorsque je trouvais une autre canette tout aussi écrasée mais, cette fois, recouverte d’un voile de ce sable fin et cendré qui, en provenance du désert, enveloppait par vagues successives toute la cité. « Écrase » fit alors curieusement écho au « Dégage », formule alors très en vogue. Rentré en France, je cherchais d’autres canettes écrasées, sans voile cette fois et, souvent, sans intérêt. Sauf, peut-être, pour dire que partout règne l’aluminium, de l’emballage alimentaire jusqu’aux dessous de l’image photographique et de la sérigraphie.

Jusqu’au jour où, en plein chantier du tramway toulousain, au croisement des flux urbains, je découvrais celle qui allait beaucoup m’occuper : une canette écrasée, Cherry de Coca Cola, engluée dans le bitume, inscrite sur la ligne jaune d’un passage piéton provisoire. Bien après cette première rencontre, elle fut rejointe par une capsule de Kœnigsbier. Pendant une année, de mai 2012 à mai 2013, j’ai suivi leur écrasement progressif et l’avancée d’une fantasmagorie singulière.

2 Série Crazy Cherry, 60x90, sérigraphie numérique sur Dibond, châssis alu, 10 Mo, 2015 (cl. Guy Lecerf)

Lors de la prise de vue, s'imposer un silence intérieur est essentiel à ce premier dispositif de création, au beau milieu de la chaussée, klaxonné par les automobilistes pressés de tracer leur chemin. Ce silence à quelque chose de définitif : c'est le moment ou jamais. Définitif également parce que je prévois, dans l'immédiat, les possibilités de la photo. Définitif, parce que la poétisation commence là, au gré du hasard, dans un déclic que Michel Guérin (Op. Cit., pp. 77-90) qualifie de « topoïétique ». Dans ce qui devient un lieu de création de figures aléatoires, d'images pour l'instant virtuelles, alors que je vois les signes de la communication publicitaire se dégrader, j'envisage un coloris paradoxal et inachevé, flottant entre le trop peu, l’à peine discernable et le débordement de taches, l’excès de textures.

Par la suite, le travail de la photo prend du temps. Prendre le temps pour que l'actuel prenne le pas sur le virtuel, pour faire en sorte que l'univers potentiel (virtuel) obtenu dans des conditions parfois périlleuses voire risquées se réalise véritablement (actuel), pour qu'une photographie comme celle de la série Crazy Cherry (2) devienne une œuvre présentable et comprise par d'autres. L'œuvre photographique, comme toute œuvre d'art silencieux, fait alors lieu dans des dispositifs plutôt normés de présentation (chez soi, chez les autres, dans des salles d'exposition plutôt aux fins fonds de l'Aude, entre amis).

En art, cette question du lieu importe. Il est, en effet, impossible de transporter l'image hors de ce lieu singulier dont j'ai l'expérience esthétique à un moment donné. Michel Guérin qualifie ce lieu de topos idios pour en souligner la spécificité et préciser : « une image est esthétique à ce prix qu'elle n'est pas totalement vue ou, ce qui revient au même, qu'elle n'est pas transposable (transportable) hors du topos idios qui la donne à voir » (Michel Guerin, Op. Cit. p. 86). Autrement dit, pour avoir l'expérience esthétique d'une photographie, je dois revenir vers le lieu d'origine de l'image. Cet écart entre les deux, image mentale et image issue du topos idios, importe autant en poétique, qu'en esthétique que dans la vie de l'esprit. En poétique, je dois réaliser une image qui vaut le coup d'être vue, une image qui ne se résume surtout pas à médiatiser des questions d'écologie (la pollution par le jet de canettes dans nos rues par exemple) ou vendre un produit quelconque en affirmant une idéologie. En esthétique, le coloris de la photographie doit offrir les possibilités d'expériences singulières en retrouvant ce qui, à mon sens, a été affirmé par Roger de Piles (union, fraîcheur, vaguezza) et l'abbé Dubos (esthétique sensualiste). Dans le cours de la vie de l'esprit, la photographie comme topos idios se doit de suggérer de nouvelles modalités de penser et d'imaginer, ce que Pierre Francastel (La Figure et le lieu, 1967) désigne comme « une activité mentale en devenir ».

Et le silence ? Le silence de l'art ? Telles que définies précédemment, les modalités de silence n'ont jamais été abandonnées. Elles ont même été redécouvertes comme étant l'un des signes manifestes de la modernité. Ainsi Edouard Manet aurait été le premier à instaurer le « silence de la peinture », le premier à rompre « avec l'éloquence et l'histoire » (Michel Guerin, Op. Cit. p. 97). Preuve en serait un écrit de Georges Bataille selon lequel le silence de l'art permettrait de retrouver une « réalité indiscutable » de la peinture moderne, notamment celle de Manet. Le « silence de l'art » permettrait « d'arracher des objets, des images d'objets, à ce monde qui, dans son ensemble, se substituerait à la lourdeur bourgeoise » (Georges Bataille, Manet, 1983, pp. 51-53). Il n'est guère certain qu'il s'agisse là d'un quelconque progrès. A mon sens, il est plutôt question de retrouvailles, de réaffirmer les potentialités des arts silencieux. Une différence de taille cependant : le silence de Bataille se veut-être un « silence définitif », une modalité quelque peu conclusive du silence qui s'oppose, comme nous l'avons constaté, aux modalités ouvertes d'un silence favorable à la stimulation de la vie (plaisir, jouissance), à celle des émotions par la poétisation du lieu et comme lieu de poétisation.

Il est maintenant possible, à partir de là, de systématiser ces modalités à partir des notions d'actuel, de virtuel et de factuel. Cette dernière notion rend compte des aspects techniques, des trucs indispensables lorsqu'il s'agit de produire une photographie. Je commencerai donc par elle. Au factuel, celui du tirage ou de l'impression photographiques correspond un pur silence, celui d’un comment conclusif. C'est celui de la couleur comme phénomène physique, tel qu'il est opéré par les techniciens. Ce silence est d'autant plus « pur » qu'il exclut toute perturbation émotionnelle et fantasmagorique. Bien qu'il y ait indéniablement perception, celle-ci est réduite à celle d'un « observateur » considéré comme étant « virtuel » (Patrick Callet, 1998, p.12.). La réalisation d'une photographie a besoin de cette modalité de silence qui possède, comme la modalité conclusive, quelque chose de définitif. La photographe, une fois faite, je n'y peux plus grand chose. Juste à noter, cependant, que cette modalité conclusive du silence lors de la fabrication industrielle de l'image ne résume pas le faire silence de la production ni le fait que le pur silence puisse se retrouver présent en d'autres moments de la photographie.

Pour des raisons de commodité, Josef Albers (L'interaction des couleurs, 2008, p. 75) distingue les faits factuels des effets actuels : « Factuel-actuel : quand on traite de la relativité de la couleur ou de l'illusion, il est commode de distinguer les faits factuels des faits actuels ». Pour Josef Albers, les faits factuels résultent de l'analyse physique d'un spectre lumineux alors que les effets actuels relèvent effectivement de la perception lorsque, par exemple, nous percevons « l'opacité comme translucidité » (Josef Albers, ibidem). Les uns, factuels, ne subissent pas ou très peu de changements alors que les autres, actuels, renvoyant à la perception dans l'instant, sont variables. Autrement dit, lors de la vision du coloris d'une photographie peuvent s'enchainer des modalités différentes du silence : lors d'un pur silence je vois des aplats de couleurs opaques alors que je perçois des continuités de colorations transparentes dans des modalités de silence plus ouvertes.

Comme celles de Buffon ou de Newton, ces modalités peuvent être propices à la réflexion ainsi qu'à la méditation. Tel est le cas d'un parti pris photographique toute à la fois poétique et scientifique. C'est d'ailleurs ce que Michel Sicard (2020, p.8.) a remarqué dans un ouvrage concernant mon travail photographique. Comme nous l'avons vu précédemment, poétique et scientifique ne s'exclut nullement l'un l'autre. Cependant, en art, l'actualisation fantasmagorique est privilégiée et affichée comme telle. Tout comme le fait que, pour un spectateur, faire silence suscite l'émotion et l'imagination. Dans ce cas, je qualifierais de « fantastique » [2] cette modalité de silence tant elle ouvre sur l'imaginaire et l'irréel. Dans cette perspective, au sein du coloris, colorations et couleurs sont irréelles et filles de l'imagination.

Cependant, commode pour Josef Albers, la distinction entre factuel et actuel pose problème. Mathématiser des « couleurs » en physique n'est pas la même chose que faire des aplats de couleurs à partir desquels j'imagine un coloris. A ce « niveau », celui des aplats de couleurs par exemple, l'image n'est pas simplement factuelle, elle est virtuelle dans le sens où elle rend possible la figure et le lieu, dans le sens où elle entretient un échange permanent avec l'image esthétique, telle que je l'actualise. Lors cette vision, la modalité de silence est d'être vraie, entre pur silence conclusif et silence fantasmagorique. Vraie parce qu'elle n'a pas à médiatiser des enjeux logiques, philosophiques ou historiques.

L'image virtuelle, le coloris virtuel demeurent là, dans le topos idios qui les donne à voir lors d'un vrai silence. Impossible de les transporter ailleurs. Sinon, quel serait l'intérêt d'aller faire des heures de file d'attente devant la Galerie les Offices de Florence pour avoir une véritable expérience picturale ? C'est qu'une reproduction mécanique de l'image ou une analyse iconologique ne suffisent pas à remplacer cette expérience esthétique singulière. C'est là, dans la perception du topos idios, que réside la « puissance silencieuse » de la peinture selon Eugène Delacroix. Une puissance qui est non seulement vraie mais également bizarre. Le vrai silence prend une tournure étrange, difficile à comprendre. Voilà donc une nouvelle modalité du silence. La modalité bizarre du silence est associée à un coloris qui peut être bigarré, manquant d'harmonie. Il y a quelque chose de bariolé et de sauvage dans ce coloris en puissance. Comme un retour aux sources de l'art.

Dans la série Crazy Cherry, l'impression directe sur la partie brossée du Dibond, support en aluminium, va dans ce sens. Celui d'une interaction lumière-matière ancestrale. Par la grâce du silence devenu étrange, je rejoins l'art des icônes, celui des « Primitifs ». Je puise dans un Sassetta du Musée des beaux-arts d'Angers. Je reprends ce qui a été accompli antérieurement pour établir quelque chose qui dépasse l'individu qui a réalisé cette œuvre. Par ailleurs, l'emploi du métal me permet de résister à la domination sans partage de l'image numérique.

Je me soumets alors à une nouvelle modalité du silence, celle qui établit le passage d'un état à un autre : sa modalité inceptive. Tel est le cas lorsque, brusquement, une belle icône-photo au bois dormant en son lieu (topos idios) devient un « Soudain l'été dernier » (Tennessee Williams) lors de l'actualisation.

Je fais silence parce que soudain il se passe quelque chose qui m'interpelle, quelque chose qui me force à faire le passage de ce virtuel à mon actuel, quelque chose qui m'oblige à me lancer dans un parcours d'interprétation. Je me sens pris, entre désir et dégoût de cerises de synthèse, submergé par la pandémie d'obésité résultant d'une surconsommation de Coca Cola. Je suis saisi par une réelle inquiétude « écologiste » que je n'ai pourtant pas voulu médiatiser mais qui, dans le silence inceptif d'un passage soudain ouvert, me heurte à la violence de l'exploitation intensive des mines de bauxite et de la surexploitation des populations qui y travaillent. Il y a bien, au fin fond du lieu de cette icône photographique, une tragédie possible, inquiétante, prête à s'imposer. Un « Soudain l'été dernier » qui fait peur, la peur de l'inconnu, la peur du désastre, la peur du fou. Tragique certes mais aussi jubilatoire comme l'écrasement de ce que représente une canette de Coca Cola Cherry, la mainmise du capitalisme sur notre goût.

De l'art de tomber sur un « os » : faire silence et holisme poétique

Pour conclure, avec cette canette écrasée, enfouie là au milieu d'un passage clouté jaune aux abords d'un chantier, je dois avouer être tombé sur un os. Pourquoi s'y intéresser alors que tout un chacun lui marche dessus sans lui prêter attention tant elle est silencieuse, que tous les automobilistes l'écrasent chacun leur tour, par milliers ? Je suis tombé sur un os parce que cette canette n'était pas simplement un objet écrasé mais plutôt une relique sans valeur apparente. Insignifiante puisque chaque pneu avait effacé son discours marketing pour me présenter un spectre, insignifiant certes mais éclatant de lumière, dénudé mais rayonnant sur son corps résistant et lustré par les pneus.

J'ai vite fait de faire une image avec mon smartphone et emporté cet os chez moi. Cette première image toute simple m'interrogeait ou plutôt interrogeait ma propre vision, ce qu'il y avait j'oserai dire d'archéologique dans ma vision (Gérard Simon, 2003).

Aujourd'hui, grâce à cet article, j'ai pu évoquer cette aventure photographique, ce qui fait os. J'ai pu mesurer l'importance du faire lieu, le topos idios, dans sa globalité. J'ai pu revenir sur un moment de ce qui constitue maintenant l'histoire de la vision et, tout particulièrement, celle de la « couleur ». Un moment où les chemins se sont séparés dans des dispositifs différents ayant leur propre façon de faire le silence, d'opérer une ouverture sur le chemin de l'optique de la lumière (Newton), sur celui de la perception (Buffon) et celui du coloris pictural (Roger de Piles). La photographie actuelle, toujours comme graphie de la lumière, se trouve à la croisée de ces chemins qu'ils soient ceux de la physique, de la perception ou ceux de la poétique et de l'esthétique. Parler de coloris à ce propos relève de cette archéologie du regard pictural tel qu'il demeure dans notre perception quotidienne. La poétique du coloris et le plaisir esthète me permet de comprendre, en partie, ce qui fait « os » dans la photo de la canette écrasée.

Aujourd'hui encore, ma propre vision est travaillée par des aventures chromatiques actuelles, comme celles qui s'inventent dans les dispositifs que je qualifierais de « noirs-écrans » (TV mais aussi ordinateurs, smartphones, tablettes). Les séries TV poursuivent et amplifient d'autres modalités de silence. Les modalités conclusives et suspensives telles qu'elle sont actuellement produites. Le silence offert en abondance aux temps de Newton et de l'Abbé Dubos est, dans une série TV, un produit comme un autre qui participe à mon addiction. J'ai beau en faire le tour, l'analyser au plus près, l'os sur lequel je suis tombé est toujours là. A part qu'il est devenu un produit d'une complexité extrême. S'il reste un fond archaïque de sténopé newtonienne (énergie maximale => lumière blanche éclatante, néant d'énergie => noir profond), il faut bien admettre que nous sommes loin du trou percé par Newton dans son volet. Plus complexe, le montage avec des scansions noires combiné à des modalités de silence programmées font « os ».

Si elles le font pour les noirs-écrans, elles le font tout autrement en photographie. Sa poétique se fonde sur de nombreuses modalités de silence avec ceci de particulier que le silence commun, ouvert à tous et de partout est toujours présent. En photographie, le silence immersif résiste.

3 Série Oasis, Tirage papier, collage sur Dibond, 2012, 2,4 Mo (Cl. Guy Lecerf)

Le topos idios et la modalité immersive du silence ne suffisent pas à m'expliquer ce qui, à mon sens, fait « os ». Il lui fait pour cela faire bloc, être « tout d'une pièce » rappelle Delacroix (Op. Cit., p. 464) : « L'ouvrage du peintre et du sculpteur est tout d'une pièce comme les ouvrages de la nature ». S'affirme ainsi un holisme poétique, une dimension essentielle de l'expérience du coloris (comme « harmonie du tout ensemble » selon Rober de Piles, 1708). Aux modalités précédentes du silence s'adjoint la modalité intégrative. Comme tant d'autres dans les années 1980-1990, on pourrait se demander si ce n'est pas le détail qui fait « os ». Ainsi selon Daniel Arasse (Le détail, 1992) le détail est-il tout à la fois l'emblème du processus de représentation adopté par le peintre et celui du processus de perception engagé par le spectateur. Il obligerait le spectateur à s'approcher : soumis à la règle du tout du tableau, il prendrait un certain plaisir au loin, mais de près, sa jouissance serait pleine et entière alors que le tout se disloquerait. Alors seulement, le spectateur pourrait goûter le tableau. Pour un artiste, cultiver le détail (plaies, larmes, marques physiques de souffrance) participerait à la fonction émotive de l'image.

Voilà qui est parfaitement pertinent lors d'une actualisation esthétique. Ce qui n'empêche nullement que demeure la détermination, la pérennité d'une virtualité poétique. Ce qui dépasse amplement le cadre d'une jouissance esthétique. Comment pourrais-je sinon, à chaque fois, à chaque vision, retrouver le tout et le détail parmi une multitude de détails ? Alors que ce qui fait « os » est d'ordre poétique et demeure au cœur d'un silence devenu intégratif.

Autrement dit, dans une photographie comme celles de la série Oasis (3), les détails ne sont que des riens au cœur d'une tornade de détails au sein de ce qui fait vraiment « os » : son coloris tout à la fois virtuel et indivisible. On peut toujours en analyser des fragments, le diviser en parties, puis distinguer, puis diviser encore, mais l'ensemble ne se résume pas à une jouissive « dislocation » esthétique. La catastrophe est là, le chaos est sous-jacent : alors à quoi servirait-il de s'attacher au détail ? Pourquoi m'attarderai-je au punctum de Roland Barthes (La chambre claire, 1980) ? Ce que remarque Michel Sicard à propos de mon travail : « En somme tout l'inverse du punctum de Roland Barthes. Le punctum me renvoie à une attirance, un détail qui me « point », disait Barthes, un ancrage dans mon désir, mon fantasme. Ici rien ne me « point », mais tout envahit par nappes, flux, marbrures... » (Michel Sicard, Op. Cit., p.14). Or toutes ces nappes, ces tsunamis chromatiques se développent dans un silence intégratif. Les détails et autres punctums sont noyés ou comme balayés au loin. Pourquoi, en plein tsunami s’accrocher à une brindille ? De la complexité lors de la prise de vue à la production finale de l'image photographique, c'est cet ensemble chaosique qui, à mon sens, fait « os ».

Lorsque je travaille le jaune de la série Crazy Cherry (2), je fais en sorte qu'il retrouve la norme même de la couleur (RAL 1023) qui recouvre le bitume. Ce n'est nullement un détail ni même un punctum mais la manifestation de ce que Maurice Merleau-Ponty appelle un eidos jaune, autrement dit le représentant « d'une essence ou d'une catégorie » (Merleau-Ponty, 1945, p. 205). Le jaune n'est donc ni perçu, ni compris isolement. Puisque le jaune est configuré dans la systématisation industrielle des couleurs. Puisqu'il est intégré dans une configuration chromatique. Puisque je vis poétiquement le jaune comme mon corps le vit. Puisque le jaune prend forme dans la globalité d'un art silencieux. Je ne prétends nullement échapper à la production industrielle des images, mais, au sein de la poétique elle-même, entre chaos et cosmos, c'est le tout ensemble potentiel, la puissance silencieuse de l'image, son coloris qui l'emportent. Tel est l'alpha et l'oméga de l'holisme poétique que je m'impose.

Qu'elles soient immersives, conclusives, suspensives, inceptives ou intégratives, les modalités de silence participent pleinement à cet holisme poétique, puisque toute œuvre se trouve ouverte sur une pensée plasticienne dans sa globalité et sa complexité, puisque toute œuvre d'art silencieux pose question et répond à des besoins poétiques de l'humain.

Bibliographie

Josef Albers, L'interaction des couleurs, trad. Claude Gilbert (Interaction of Color, 1963), Paris, Hazan, 2008.

Daniel Arasse, Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, 1992.

Renaud Barbaras, La perception. Essai sur le sensible, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2016.

Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980.

Katalin Bartha-Kovacs, « Le sentiment, l'invisible de la peinture : le colorisme de Delacroix à travers la critique d'art de Baudelaire », Ostium, numéro 2, 2015, pp. 12-22.

Georges Bataille, Manet, Genève, Skira, 1983.

Annie Becq, Genèse de l'esthétique française 1680-1814, De la Raison classique à l'imagination créatrice, Paris, Albin Michel, 1984.

Michel Blay, La conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur, Paris, Vrin, Histoires des sciences, 1983.

Patrick Callet, Couleur-lumière, couleur-matière. Interaction lumière-matière et synthèse d'image, Paris, Diderot multimédia, 1998.

Geneviève Cammargue, « Le plaisir tragique selon l'abbé Dubos », Littératures classiques n° 52, 2004.

Albert Camus, « Le vrai formalisme est silence », L'homme révolté, La Pléiade, Gallimard, 1981.

Alain Corbin A., Histoire du silence, Albin Michel, 2016.

Darabont F., Kirkman R. The Walking Dead, AMC, série télévisée depuis 2010.

John Dewey, L'art comme expérience (Art as experience, 1934) trad. Jean-Pierre Cometti et al., Paris, Gallimard, 2008.

Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, Jean Mariette, 1719.

Bernard Dupuy du Grez, Traité sur la peinture, Toulouse, Chez la veuve Pech, Toulouse, 1699. Genève, Minkoff reprint, 1972.

Pascal Engel, « Modalités, logique », Encyclopédie Universalis, en ligne, 2020.

Pierre Francastel, Le Figure et le lieu. L'ordre visuel du Quattrocento, Paris, Gallimard, 1967.

Michel Guérin, L'espace plastique, Bruxelles, Éditions La part de l'oeil, 2008.

Edmund Husserl, Phantasia, conscience d’image, souvenir, Grenoble, Éditions Million, 2002.

Guy Lecerf, Les jeux de l’art et du chaos, Editions EME, Bruxelles, mars 2012.

Guy Lecerf, Le coloris comme expérience poétique, Paris, L'Harmattan, 2014.

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Dissertation sur les couleurs accidentelles, in Mémoires de mathématique et de physique, tirés des registres de l’Académie Royale des Sciences, Année 1743.

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.

Edgar Morin, « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l'immédiat », Paris, Le Monde, dimanche 19 - lundi 20 avril 2020.

René Passeron, Pour une philosophie de la création, Paris, Klincksieck, 1989.

Roger de Piles, Cours de peinture par principes, 1708, Genève, Slatkine reprints, 1969.

François Rastier, Sémantique interprétative, Paris, P.U.F France, 1987.

Paul Ricoeur, Herméneutique, Paris, Seuil, 2010.

Jean-Paul Sartre, La République du silence in Les lettres françaises le 9 septembre 1944 (Situations III)

Michel Sicard, Guy Lecerf, un art du coloris mutant, Fraissé-des-Corbières, Atelier Rue du Soleil, 2020.

Reynal Sorel, Chaos et éternité, Mythologie et philosophie grecques de l’Origine, Paris, Les Belles Lettres, 2006.

Gérard Simon, Archéologie de la vision. L'optique, le corps, la peinture, Paris, Seuil, 2003.

Bernard Teyssèdre, Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1957.

René Verbraeken, Clair-obscur. Histoire d’un mot. Nogent-le-Roi, Éditions Jacques Laget, 1979.

Ivan Viripaev, Danse « Delhi », trad. du russe Tania Moguilevskaia Gilles Morel, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2011. Mise en scène de Galin Stoev, Théâtre de la Cité, Toulouse, 2018.

Tennessee Williams, Soudain l'été dernier, Trad. Jean-Michel Déprats, Marie-Claire Pasquier (Suddenly Last Summer, 1958). Mise en scène de Stéphane Braunschweig. Théâtre de la Cité, Toulouse, 2018.

Notes

[1] Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les écrits théologiques de Newton soient traduits en français : Isaac Newton, traduction de Jean-François Baillon, Fragments d'un traité sur l'Apocalypse, Paris, Gallimard, 1996.

[2] Je retiendrais son étymologie grecque φανταστικο ́ς : l'imagination selon le Bailly (Édition 2000, p.2053).