Chercheur associé à l’Institut Charles Cros (Paris), rattaché au séminaire Éthiques et Mythes de la Création, est proche de la Société internationale de mythanalyse (Montréal) et collaborateur scientifique de la revue internationale en sciences humaines et sociales M@gm@ (Catania). Conférencier et auteur d’articles et de plusieurs ouvrages dont Gutenberg 2.0, le futur du livre en 2007, ses travaux se déploient vers la recherche des conditions qui seraient nécessaires à l’autonomisation des lectrices et des lecteurs de fictions littéraires afin de faciliter leur prise de conscience de l’espace imaginaire de leurs lectures et de ce qu’ils y projettent.

Giorgio Privitera - L'insularità attraverso le immagini - Liceo Artistico Statale Emilio Greco, Catania - Quarta edizione Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia

Les personnes pour lesquelles la lecture de fictions littéraires, que ces dernières relèvent des littératures réalistes (comme par exemple avec Balzac ou Dostoïevski), des littératures naturalistes (comme par exemple avec Zola ou Maupassant), ou bien encore des littératures de l’imaginaire (loin d’être réductibles à des littératures de genre comme la science-fiction ou le fantastique, pensons, par exemple, à Kafka ou à Borges), est une activité quotidienne qui leur apparaît essentielle et consubstantielle à leur être intime, ces personnes se constituent mentalement au fil des ans une bibliographie personnelle, laquelle, il ne semble pas déraisonnable de le penser, influence probablement le cours de leur vie et participe pleinement de leur propre construction biographique, ou dit autrement de leur identité narrative.

De tels cas, même comme ici étudiés théoriquement, peuvent être emblématiques de l’épopée de notre espèce humaine dans le sens où ils peuvent nous tracer des perspectives de réflexions sur les liens de connivence entre le Monde-monde et les mondes littéraires, et nous laisser entrevoir des pistes vers d’éventuels passages entre le premier et les seconds.

Mais qu’entendre précisément par littéraire, et plus précisément sur le rapport que cette distinction et les propriétés qui y seraient rattachées entretiendraient avec le réel ? Pour répondre je me référerais à l’autorité de Marcel Proust qui dans Jean Santeuil, ouvrage posthume qui préfigurait les sept volumes de La recherche, définit clairement la qualité première de cette relation singulière : « ce qu'il y a de réel, écrit Proust, dans la littérature, c'est le résultat d'un travail tout spirituel, quelque matérielle que puisse en être l'occasion [...] une sorte de découverte dans l'ordre spirituel ou sentimental que l'esprit fait, de sorte que la valeur de la littérature n'est nullement dans la matière déroulée devant l'écrivain, mais dans la nature du travail que son esprit opère sur elle. » (Quarto Gallimard, 2001, p.335).

Le littéraire serait ainsi l’expression d’un travail de notre esprit sur le réel, ce travail serait une sorte d’alchimie, de transmutation des éléments bruts du quotidien sous l’effet d’un révélateur sentimental qui en ferait ressortir les deux dimensions essentielles et cachées : l’esthétique (liée au sentiment du beau), et l’éthique (liée à la perception morale du bien).

Métaphores insulaires et océaniques de la lecture

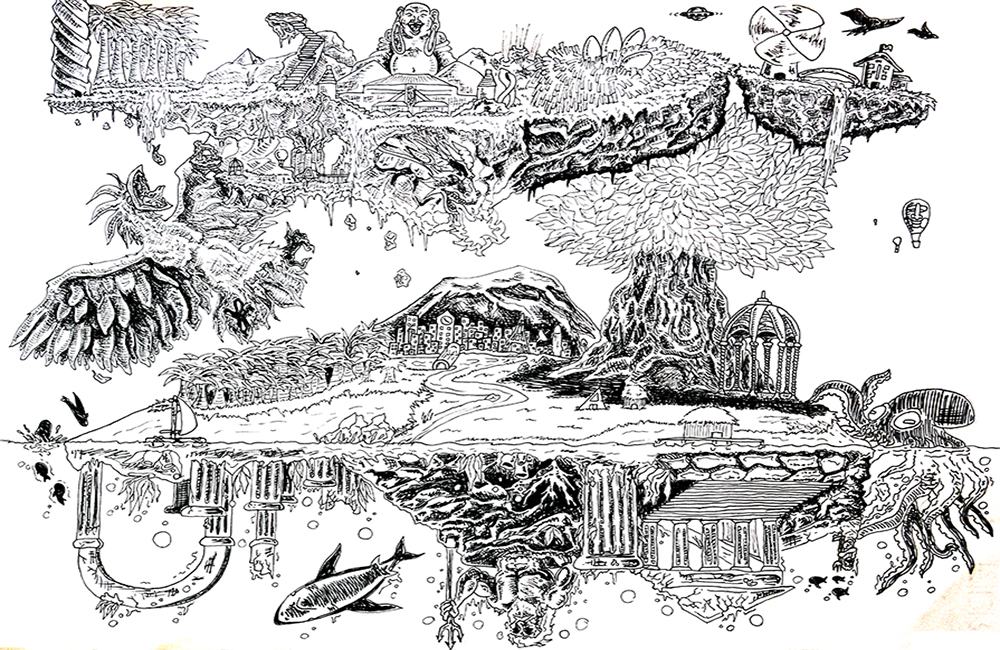

Lectrices et lecteurs sont par nature des insulaires, mais ce sont aussi des navigateurs, pris par le texte, tantôt poussés au large, tantôt rejetés vers le rivage. Ce balancement exprime subtilement le débat qui se croit contemporain sur l'attention et la distraction. En 1905 Proust, toujours, l'abordait dans un texte qui n'était qu'une préface maintenant connue sous le titre de : Sur la lecture, etdont l'incipit a traversé le temps : « Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. ». Aux fondements de la lecture littéraire niche cette ambiguïté entre le contexte et le texte. Le lecteur est dans cet entre-deux, comme entre deux îles, il lit entre texte et contexte, et se retrouve ainsi dans un inter-dit et ce que j'appellerais un outre-autre : un au-delà qui est autre, un inconnu vers lequel il est attiré comme un navigateur peut l’être par les îles qui ne figurent pas sur les cartes maritimes.

Avec Marcel Proust, ses lecteurs et ses biographes le savent bien, la mer (la mère) n’est jamais bien loin. Indépendamment de sa nostalgie de Venise, ou bien de sa création de l’imaginaire station balnéaire de Balbec (largement inspirée de Cabourg sur la côte normande), les lieux en général et les chambres en particulier, chez Proust, sont des îles. Les îles apparaissent toujours en effet paradoxalement, à la fois comme des espaces refermés sur eux-mêmes, et, ouverts sur l’immensité trompeuse du globe terrestre. L'imaginaire des îles s'harmonise bien, me semble-t-il, à ce mouvement qui se saisit du lecteur de fictions littéraires, ballotté qu’il est entre le monde du texte qu'il est en train de lire, et, le contexte du monde dans lequel il le lit. Nous pouvons voir là comme un bercement entre le monde et la langue maternelle qui structure le monde. La pertinence de cette vision s'éclairerait probablement des explorations psychanalytiques de Marie Bonaparte sur Edgar Allan Poe qu’évoquent notamment des considérations de Gaston Bachelard dans son ouvrage sur L'eau et les rêves en 1942 (Essai sur l’imagination de la matière) dans la lecture que nous pourrions nous aussi faire de l’énigmatique et dévoreuse île aux abîmes avec ses "gouffres alphabétiques" dans Les Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket.

Comme dans ce roman étrange d’Edgar Allan Poe, le souffle d’une grande lecture littéraire emporte son lecteur vers le large, tandis que sur un autre plan mental ce dernier reste comme prisonnier sur une île, tel un Robinson Crusoé échoué là. Les grandes lectures, qui laissent leur empreinte dans l’imaginaire des lectrices et des lecteurs, et qui ainsi participent de la construction de leur identité, sont aussi des tempêtes en mer. Une grande sorcellerie s’y déploie parfois à l’insu des lecteurs. Songeons à Prospero sur son île faussement déserte et qui puise justement sa magie dans des livres (La Tempête, William Shakespeare).

Quand la lecture convoque la mythanalyse

La mythanalyse de l’insularité rejoint la mythanalyse des livres et de la lecture dans le sens où, pour les îles comme pour les livres, les frontières sont ailleurs, dans les eaux territoriales, dans les espaces fictionnels, les frontières invisibles sont alors comme tracées sur cette autre fiction que seraient les cartes, aux confins des réalités humaines singulières et d’un imaginaire qui serait universel. Dans une perspective de navigation mythanalytique, qui comme un navire en mer ferait le point pour s’orienter dans la constellation des mythes qui influenceraient notre route et y feraient apparaître des continents – qui ne sont jamais autre chose que d’immenses îles –, les îles, et les voyages d'une île à une autre, dessinent une graphie qui pourrait être la transcription d'une véritable méthode de lecture en écho à la double métaphore bien connue du monde comme livre et du livre comme monde, et qui deviendrait ainsi celle de l'île comme un livre et du livre comme une île.

Chaque île, comme chaque livre, offre une lecture de soi et est remise en question de son identité narrative, de ce que nous avons utilisé de nos lectures pour construire notre récit personnel, et parfois même aussi quelques faux souvenirs. Dans Vertiges de W. G. Sebald, ce dernier rapporte les propos d’un ami : « Après le travail, dit-il, je me réfugie dans la prose comme sur une île. Toute la journée je suis entouré par le tumulte de la rédaction (soyons sensibles ici au double sens du terme rédaction : dans le contexte, les bureaux d’un journal, mais nous pouvons y entendre en surcroît l’acte de rédiger, d’écrire], mais le soir je passe sur mon île et dès que je lis les premières phrases, j'ai l'impression de prendre le large. ».

Dans l’épopée de notre espèce l’oralité et l’écrit entretiennent des relations complexes et parfois ambiguës à la parole. Lorsque nous lisons, le tracé des lettres recouvre le fil du chemin qu’il nous faut parcourir pour remonter à ces temps immémoriaux des civilisations de l’oralité au sein desquelles prirent vie les mythes fondateurs que depuis nous ne cessons de réécrire et de recontextualiser. Le chemin à suivre pour nous délier de ce, de notre labyrinthe, par un double mouvement, comme à la fois devant et au dedans d’un miroir, mouvement contradictoire seulement en apparence et qui consiste à, à la fois, parvenir au centre du labyrinthe, et, au même instant, en sortir, ne passerait-il pas par la lecture, ne serait-il pas dans l’acte de lire, de lire pour se délier ? C’est également ainsi, en plongeant au plus profond de soi, que nous pourrions parvenir à une certaine forme d’élévation spirituelle. Parcourir un espace imaginaire fictionnel pour pouvoir se représenter, se figurer cette descente en soi, est peut-être ce que proposent les grands récits religieux.

Ainsi le passage, apparemment horizontal, d’une île à une autre, d’un livre (d’une lecture) à un autre, pourrait peut-être également correspondre à un tel travail d’approfondissement, de connaissance de soi. Comme un véritable labyrinthe intérieur à soi, un archipel, un chapelet d’îles, n’a pas véritablement de centre ni de sortie. Et pour aussi limité que puisse extérieurement apparaître un livre de, par exemple, 900 pages, il ne révélera jamais le cœur profond de son message à sa page 450, ni d’ailleurs à aucune autre.

Retracer l’Odyssée de ses lectures

Quel chemin nous mènerait hors de ce monde, qui nous conduit inexorablement à l’inconnu de la Mort, sinon celui de la lecture, de la fluidité du temps littéraire, de ce chapelet d’îles-livres dont nous pourrions remonter le cours comme d’un fil d’Ariane ? Si, à titre personnel, j’ai une certaine expérience des livres, je n’en ai en revanche pratiquement aucune des îles. Les quelques jours et les quelques nuits que j’ai passés il y a quelques années sur l’île d’Ouessant sont un mauvais souvenir. La crise d’angoisse qui s‘empara de moi un soir s’associa plus tard à Paris dans mon esprit à l’image d’une autre île bretonne, une île fictive (que longtemps je crus réelle) de l'archipel des Glénan, l'île de Sarek, plus connue sous le nom de l'Île aux Trente Cercueils, d’après un roman de Maurice Leblanc qui inspira une série télévisée en 1979, en partie tournée à l'île aux Moines dans le golfe du Morbihan. Dans quelle mesure le souvenir de cette île imaginaire influença-t-il négativement mon bref séjour sur l’île réelle d’Ouessant ?

Un autre livre convoque la mythanalyse de l'insularité : Mardi, un conte philosophique orchestré par Herman Melville, l’auteur des célèbres Moby Dick et Bartleby. Un conte, mais qui adopte (là aussi, comme pour Les Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket) l’apparence d’un roman d’aventures. En résumé, un homme de presque rien saute dans le vide de sa liberté, or, tandis qu’il a l’illusion de la voir prendre chair et même de la sauver de la Mort et de l’emporter avec lui, celle-ci disparaît une nuit comme par désenchantement (« Pendant quelque temps nous vécûmes heureux à Odo, Yillah et moi, dans notre petite île. […] Un matin je trouvai la tonnelle vide. Partie ! Je rêvais ? Je fermai les yeux pour dissiper le mauvais songe. En vain. […] Finalement je dis à Média qu’il me fallait quitter Odo et chercher à travers tout l’archipel ; car je gardais l’espoir de retrouver Yillah. »).

Devenu demi-dieu, comme nous pouvons en rencontrer dans la mythologie gréco-romaine, l’homme de presque rien parcourt alors les unes après les autres les îles d’un archipel, celui de Mardi, placé sous le signe de mars (dieu de la guerre dans la mythologie romaine) et des déguisements du Mardi-gras, à la recherche de la fleur de sa liberté. Cette quête, et ce périple d’île en île, nous montrent bien qu’il n’est en fait plus libre. Peut-être même ne l’aurait-il jamais été et serait-il toujours resté dans son labyrinthe. Serait-ce là et éternellement, pour les héros de Melville comme pour nous, la faute à Thésée, qui aurait jadis abandonné l’agréable Ariane sur l’île de Naxos après qu’elle lui eut permis de remporter la victoire sur le Minotaure (c’est-à-dire peut-être sur sa propre part de bestialité) et de sortir ainsi de son propre labyrinthe ? Ce rapprochement entre Mardi et la mythologie grecque m’apparaît pertinent, l’interprétation subjective des textes étant pour moi une des meilleures méthodes d’émancipation spirituelle.

D’autres voyages d’îles en îles (de livres en livres), comme des lectures de soi, sont possibles. Plusieurs tentatives de lecture de l’Ulysse de James Joyce m’ont conduit à des naufrages. Jusqu’au soir où spontanément je me suis mis à le lire à voix basse. Certaines œuvres de l’imagination demandent peut-être cette forme de cabotage, aller de port en port en évitant la haute mer. Le passage, qui peut s’ouvrir aux lectrices et aux lecteurs entre le monde de leur vie quotidienne et celui d’une fiction littéraire relève peut-être ainsi de voies d’eau et d’une subtile logique calquée sur celle des vases communicants : un système d’invisibles écluses. L’activité de lire une fiction littéraire équivaudrait-t-elle au travail d’un éclusier ? L’exercice de Joyce de calquer le périple de ses personnages Leopold Bloom et Stephen Dedalus sur celui du héros d’Homère est certes intéressant, mais, à titre purement personnel, il m’est resté illisible. L’idée pourrait cependant être reprise par tout lecteur de romans et pourrait composer une éclairante expérience de reconstitution de ses lectures sur le graphe du récit d’Ulysse, de la chute de Troie au volume de sa vie qui semble se refermer sur elle-même, comme si le tour de l’île d’Ithaque était bouclé.

Pour nous la Guerre de Troie a toujours lieu. Tous les jours. Elle fait lieu. Dans notre vie quotidienne. Nous cherchons à libérer la beauté captive de ce monde de la réalité, comme dans Mardi. Et quand le combat cesse, dans les intermittences du cœur (titre un moment prévu par Proust pour sa Recherche), alors nous cherchons à revenir chez nous. Il faut lire la philosophe Simone Weil, L’Iliade ou le poème de la force (1940), pour ressentir ce qu’il y a de terriblement humain dans le récit homérique et saisir l’écho qu’il prolonge en nous au vingt et unième siècle de l'ère commune. C’est alors que nous allons de livres en livres, comme Ulysse, lui, allait d’îles en îles. A chaque lectrice, à chaque lecteur alors, de se forger en soi la force de l’introspection pour tracer la cartographie de sa propre odyssée. Nos bibliographies intimes sont des cartes maritimes, et pour chacun de nous, sur sa propre carte personnelle, subjective, y figure quelque part son Détroit de Magellan, le sien : le passage de l’océan de la réalité à celui, pacifique, des mondes imaginaires.

Du lecteur en navigateur interstellaire

Nous voyons bien que mythanalyse, îles et lecture convoquent de ces fictions singulières qui sont comme de grandes marées qui montent plus vite que nous les lisons. Lire un livre, puis en lire un autre, ce serait donc comme passer d’une île à l’autre. Comme une succession de courts paragraphes constitue des chapitres qui en viennent à former un livre, chaque livre serait à considérer dans son apparente finitude comme un îlot participant d’un archipel et donc comme ayant, au-delà des apparences, une certaine unité, laquelle unité serait je pense unique, propre à chaque lectrice, à chaque lecteur, mais qui surtout serait annonciatrice, puis constitutive, d'un isthme, c’est-à-dire d’une langue de terre s'avançant dans l'océan du langage comme la presqu’île d'un vaste continent inexploré, et qui ne serait autre que celui de la fiction littéraire comprise dans sa globalité et dans son immensité comme une possibilité d’univers parallèle.

Peut-on rester sur une île ? Pourrait-on rester prisonnier dans un livre ? Sur le plan physique, le lecteur emporté vers le large par sa lecture demeure cependant, par exemple, dans le fauteuil dans lequel il est en train de lire. Je pense à une nouvelle de l'auteur argentin Julio Cortázar, Continuité des parcs, dans laquelle s’opère un continuum d’espace-temps entre les environnements fictionnel et réel d’un lecteur. La fiction du meurtrier venant du parc et pénétrant dans la maison pour assassiner l’homme assis en train de lire dans un fauteuil devant la cheminée surgit dans l’évidence du parc et du lecteur réels. Comme dans le film de Woody Allen, La rose pourpre du Caire, un personnage passe de la fiction au monde réel. Et dans ce cas c’est un assassin. Quand nous lisons il y a toujours une continuité des îles qui s’opère, et c’est pourquoi la lecture littéraire apporte un sentiment paradoxal qui est à la fois, et océanique, et continental. L’impression d’être emporté au large, et, dans le même instant, de voir un vaste continent s’ouvrir devant soi.

Depuis quelques temps déjà des randonneurs, des marcheurs, des joggeurs, des cyclistes tracent grâce à la géolocalisation de leur smartphone le dessin de leurs pérégrinations. Considérer les textes comme des îles et le langage comme un océan, considérer les lectrices et les lecteurs comme des insulaires navigateurs, n'est-ce pas approcher une vérité de l'être qui serait lettre, une créature anthropoglyphe : une lettre qui aurait une forme animale humaine ? Sur le modèle des randonneurs que j’évoquais à l’instant, qu'écriraient alors nos navigations ? Nos lectures ?

De quel voyage s’agit-il lorsque nous lisons une fiction littéraire ? D'Ulysse navigateur à Ulysse voyageur interstellaire il n’y avait qu’un pas et qui fut franchi en 1981, avec une série télévisée d'animation franco-japonaise : Ulysse 31, Ulysse au… 31e siècle (diffusée en France en 1981-1982 et en version italienne sur la RAI 1 en 1983). Depuis quelques décennies déjà l’expérience du web aurait pu nous sensibiliser aux voyages déterritorialisés.

Le terme internaute est en effet formé à partir du préfixe inter (entre, parmi) et du suffixe naute, c’est-à-dire navigateur, or, dans le sens courant que les usages ont imposé, l’internaute ne désigne plus seulement en fait qu’un simple utilisateur de l’internet. Pour retrouver le potentiel originel de la navigation sur le web il nous faudrait utiliser un autre terme que celui d’internaute. Je propose celui de cybernaute. Nous pourrions définir le cybernaute comme étant un voyageur dans le cyberespace, et, en l’occurrence, nous pourrions considérer les termes cyberespace et Métavers – univers virtuel numériquement simulé –, comme étant presque synonymes. Une intéressante définition du Métavers est proposée par Neal Stephenson dans son livre Le Samouraï virtuel (1992) : « Le Métavers est une structure imaginaire faite de langage codé. Et le langage codé n’est qu’une forme de discours que les ordinateurs peuvent comprendre. ».

D’une fiction littéraire aussi émerge « une structure imaginaire faite de langage codé » que généralement les lectrices et les lecteurs peuvent comprendre, aussi je pense que nous devrions pouvoir établir des liens de parenté entre les cybernautes et les fictionautes, et les lectrices et les lecteurs de fictions littéraires que je définis comme des voyageurs dans des espaces qui travaillent à leur façonner d’autres réalités. Ce sont les espaces qui travaillent à cela. Le préfixe inter désigne ce qu’il y a entre. Entre les terres. Entre les îles. Entre le réel et l’imaginaire. Il s’agit de détroits, comme celui de Messine.

Comme un rêve d’exploration d’îles inconnues, la lecture littéraire demeurerait donc : « cette nostalgie du pays qu’on ignore », qu’évoquait Charles Baudelaire dans son poème en prose L’invitation au voyage : « cette maladie fiévreuse qui s’empare de nous dans les froides misères » et à partir de laquelle nous bâtissons au cours de notre existence la chambre close de notre bibliothèque mentale.