Insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura nell'Università di Catania. Studia in particolare i rapporti tra discorso letterario e discorso psicoanalitico nel cui ambito ha indagato il mito metamorfico e le sue variazioni nella letteratura moderna e contemporanea, e le diverse configurazioni del tema dell'illusione nella letteratura occidentale. Tra le sue pubblicazioni: Pizzuto e lo spazio della scrittura; Le sacrifice du corps. Frayages du fantasme dans les Métamorphoses d’Ovide; Carlo Levi, Prima e dopo le parole: scritti e discorsi sulla letteratura (con Gigliola De Donato); Carlo Levi, Narciso e la costruzione della realtà; I viaggi di Freud in Sicilia e in Magna Grecia; Federico De Roberto, Catania (con Dario Stazzone); «Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo; La litania del potere e altre illusioni. Leggere Federico De Roberto. È inoltre autrice di numerosi saggi critici pubblicati su riviste e volumi italiani e stranieri.

Giulia Di Natale - L'insularità attraverso le immagini - Liceo Artistico Statale Emilio Greco, Catania - Quarta edizione Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia

In una lettera indirizzata dal suo esilio nel Ponto, Ovidio, rimembrando un viaggio in Sicilia, scrive al suo amico e poeta Pompeo Macro: «Guidato da te visitai le splendide città d’Asia: / ho visto guidato da te la Sicilia. / Ho visto risplendere in cielo le fiamme dell’Etna che sputa / il Gigante sepolto sotto il vulcano, / i laghi di Enna e gli stagni dell’odoroso Palico, / e dove Anapo mischia le acque con Ciane, / e vicino la ninfa che, fuggendo il fiume eleo, / scorre ancora sotto le acque marine»[1].

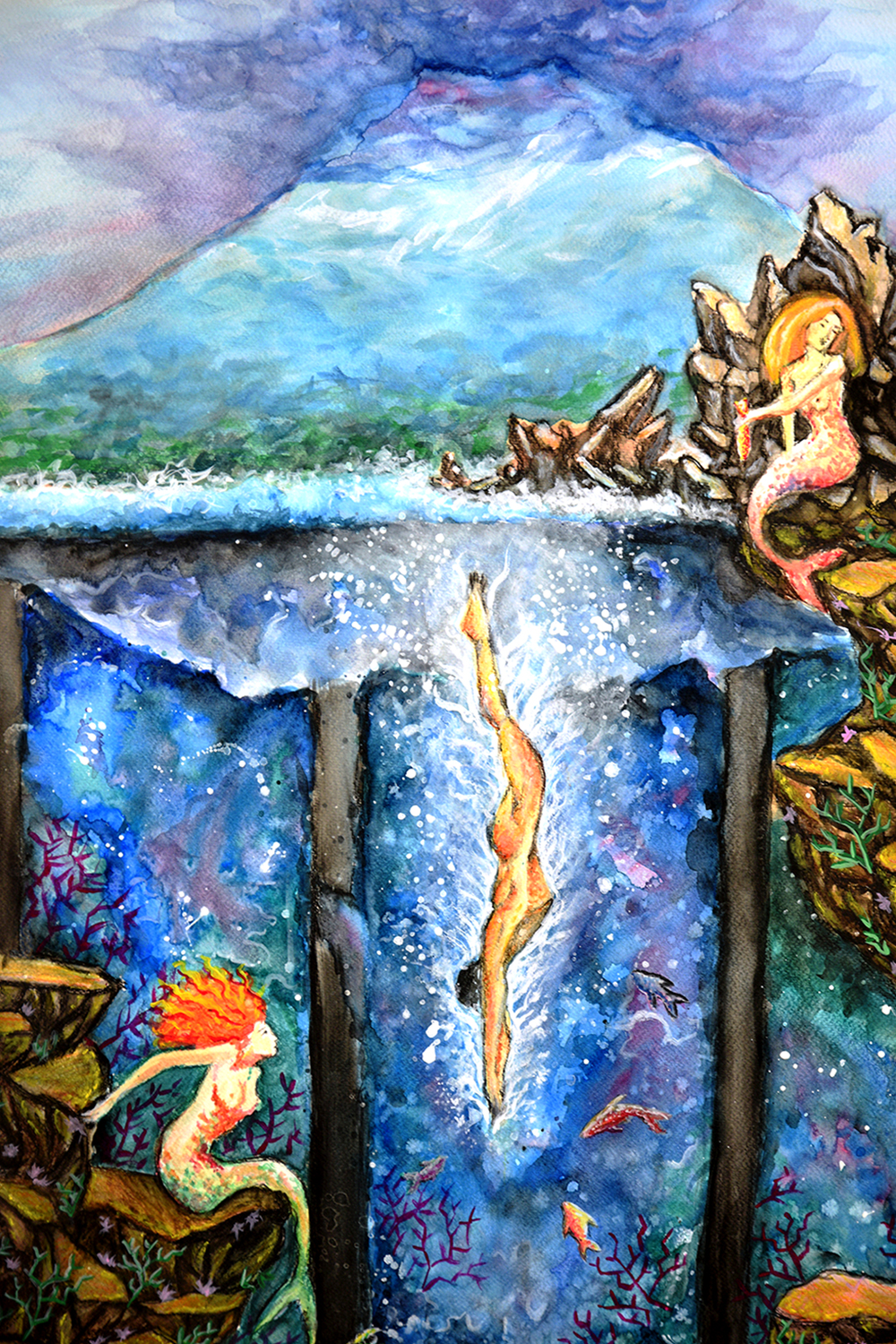

Ovidio aveva trascorso in Sicilia circa un intero anno tra il 25 e il 23 a. C., durante il viaggio di ritorno da Atene − attraverso l’Asia Minore −, dove si era recato, da Roma, per proseguire e perfezionare i suoi studi. Ora, nel ricordo nostalgico del poeta in esilio l’isola realmente visitata in compagnia di Macro si lega e si mescola al ricordo mitico, il solo capace, in definitiva, di fissarsi in una perenne memoria poetica. Nell’elegia indirizzata all’amico Ovidio menziona specialmente l’Etna, i laghi di Enna, le paludi di Palico, il fiume Anapo, la fonte Ciane e la dimora della ninfa Aretusa. Proprio a Siracusa il poeta ha potuto ammirare questa fonte meravigliosa[2] che si vede ancora oggi in fondo alla via Aretusa. La Ninfa fu rappresentata su numerose monete coniate a Siracusa e la sua sorgente d’acqua dolce era oggetto di generale ammirazione. Ovidio inserisce il mito di Aretusa all’interno di un mito maggiore, quello di Cerere e Proserpina, con cui inizia la seconda parte del libro quinto delle Metamorfosi oggetto del lungo canto di Calliope (V, 332 e ss.).

Ho scelto di focalizzare questo mio intervento sul racconto di Aretusa in particolare, in quanto è Ovidio a provocare l’incontro di Cerere con Aretusa in terra di Sicilia, intrecciando i due miti insieme con quello di Ciane[3], e facendo soprattutto di Aretusa colei che riferirà a Cerere il destino di Proserpina rapita da Plutone.

La leggenda di Aretusa deve la sua origine alla propagazione in Sicilia del culto di Artemide d’Arcadia e delle sue Ninfe, venerate sulle rive dell’Alfeo, il più grande fiume del Peloponneso, al quale accade di innamorarsi di Aretusa figlia di Oceano e Doride e ninfa di Artemide (Diana). Per sottrarre la sua seguace agli appetiti del dio, Artemide trasforma Aretusa in una fontana le cui acque andranno a sgorgare, lontano dal Peloponneso, nella piccola isola di Ortigia sulla costa orientale della Sicilia. Cicerone la menzionava nelle Verrine: «Questa città [Siracusa] è così grande che la si può dire formata da quattro grandissime città; una delle quali è l’Isola [Ortigia] di cui ho parlato, (…). All’estremità di questa isola c’è una sorgente d’acqua dolce, chiamata Aretusa, di straordinaria grandezza e ricchissima di pesci, la quale sarebbe completamente coperta dai flutti, se un molo non la separasse e proteggesse dal mare» (De Signis, LIII, 118, Milano 1968, p. 471). E Seneca la ricorderà come una delle meraviglie che invitano a fare il viaggio in Sicilia: «Vedrai la fonte Aretusa, celebratissima dai poeti, il suo laghetto limpidissimo dal fondo trasparente, le sue acque freschissime, sia che le trovi là al loro nascere, sia che conservi intatto e restituisca alla luce un fiume inabissatosi nelle viscere della terra e scorrente sotto tanti mari senza mescolare e alterare le sue onde» (Ad Marciam De Consolatione, XVII, 3, Seneca 2001, p. 93).

Il passo di Seneca si può considerare una interrogazione del mito di Aretusa e della leggenda che narra la curiosa origine della fonte. Quali acque in effetti riemergono in Ortigia dopo la lunga corsa sotterranea della ninfa: quelle stesse di Aretusa trasformata in sorgente o quelle del dio fiume Alfeo? oppure quelle di entrambi? Anche l’interpretazione ovidiana del mito resta sospesa e indecidibile: Il testo delle Metamorfosi contrariamente ad alcune sue varianti che danno per scontata la mescolanza delle acque di Aretusa con quelle di Alfeo, non risolve l’enigma, al contrario, esso si articola e si costruisce a partire da un nodo difficilmente districabile o che resta comunque ambiguo.

Ora le sorgenti d’acqua sembrano costituire dei luoghi particolarmente significativi del libro quinto del poema, come ad esempio quella di Ippocrene o di Ciane che precede immediatamente quella di Aretusa. Si tratta di una fonte che prende il nome da una delle ninfe più celebri della Sicilia. Anche Ciane, come Aretusa, si trasforma in uno stagno per aver tentato di impedire il passaggio di Plutone, durante la sua corsa con Proserpina, nelle acque di cui lei stessa è la divinità. Anche Ciane contrasta il violento desiderio di un Dio, al prezzo di una inconsolabile ferita e di una metamorfosi, di una liquefazione: «C’è, tra la fonte Ciane e la fonte Aretusa che viene dall’Elide, un tratto di mare che sta raccolto e racchiuso tra due strette lingue di terra. Qui appunto viveva – e da lei prese il nome anche quella laguna – Ciane, famosissima tra le ninfe di Sicilia. Dal centro dei gorghi essa emerse fino alla vita, riconobbe la fanciulla divina e disse:’Non passerete, non puoi diventare genero di Cerere se Cerere non acconsente. Chiedere la dovevi e non rapire. E se posso paragonare le cose grandi alle piccole, anch’io sono stata amata da Anàpi, ma mi sono sposata dopo essere stata pregata, e non, come costei, terrorizzata’. Così disse, e allargando le braccia cercò di fermarli. Il figlio di Saturno non trattenne più la sua rabbia, e incitati i terribili cavalli, con braccio vigoroso tuffò lo scettro regale fino in fondo alla laguna. A quel colpo un varco si aprì fino al Tartaro e il cocchio sprofondò e scomparve nella voragine. Quanto a Ciane, addolorata per il rapimento della dea e perché la sua fonte era stata disprezzata e violata, si portò in silenzio dentro di sé una ferita di cui nessuno poteva consolarla: si strusse tutta in lacrime e si dissolse in quelle acque delle quali fino a poco prima era stata una grande divinità. Avresti visto le sue membra ammollirsi, le ossa flettersi, le unghia perdere durezza; e prima di tutto si liquefecero le parti più fini: i capelli azzurri, le dita, i piedi e le gambe. Più facile è infatti, per le parti sottili, trapassare in gelida acqua. Poi, furono le spalle, il dorso, i fianchi, il petto ad andarsene, fino a svanire, in esili rivoli. Infine l’acqua subentrò al sangue vivo nelle vene in disfacimento, e non rimase più nulla che si potesse afferrare» (Met., V, 409-437)[4].

Nella variante ovidiana del mito di Proserpina infatti, Plutone si apre un passaggio nella terra conficcando il suo scettro nelle acque di Ciane che, a causa di questa violenza, si strugge tutta in lacrime e si dissolve in quelle stesse acque delle quali fino a poco prima era stata una grande divinità. Ciane subisce così una sorte analoga a quella di Aretusa, liquefacendosi dopo l’oltraggio subito da Plutone. È proprio Ciane che fornisce una prima insegna (signa (…) manifesta Met., V, 468) di Proserpina a Cerere, una cintura che galleggia sulla superficie delle acque, ciò che scatena la crisi di dolore della dea delle messi e la sua maledizione sterilizzante contro la Sicilia specialmente, l’isola dove ha scoperto il segno della sua disgrazia (Met., V, 472-473). Ed è in questa circostanza che Aretusa dalle chiome stillanti (rorantesque comas, Met., V, 486), fa il suo primo ingresso nel racconto.

Il canto di Calliope dunque non fa che tessere, nel bel mezzo del mito di Cerere, il mito di una madre in lutto per la figlia che le è stata violentemente rapita, altri miti simmetrici e comparabili a questo, come quelli di Ciane e Aretusa. Quest’ultima, un’avvenente ninfa ignara della propria seducente nudità, prova a ristorarsi dalle fatiche della caccia nelle acque accoglienti e trasparenti di un fiume dove, d’improvviso, un fremito l’assale. La paura la spinge allora a intraprendere un’impossibile fuga da Alfeo, il dio del fiume nelle cui acque ella si sta ristorando, il quale così sedotto dalla vergine desidera possederla ad ogni costo. Ma Aretusa, che non può cedere a questo ardente desiderio, potrà sottrarsi all’inseguimento del dio grazie a (o al prezzo di) una metamorfosi provocata dall’intervento di Diana, cui la ninfa, sul punto di soccombere, fa appello.

La fabula non è nuova nelle Metamorfosi dove alcuni altri miti, come quelli di Dafne (Met., I, 502 ss.); Io (Met., I, 597 ss); e Siringa (Met., I, 692 ss) tra gli altri, si possono ricondurre a questo schema elementare: un desiderio che incalza e un oggetto che vi si sottrae fino al limite in cui, divenuta impossibile la fuga, una metamorfosi interviene ad arrestarne la corsa. Ma innanzi tutto chi è Aretusa, a quale soggettività può essere ricondotto il suo statuto di ninfa-vergine? Ovidio traccia l’identità simbolica della ninfa prima del racconto concernente la sua avventura amorosa. Il mito viene trattato in due tempi: ai versi 487-508 e, successivamente, ai versi 572-641 del libro quinto delle Metamorfosi.

Nel primo dei due blocchi testuali Aretusa è nominata Alpheias (Met., V, 487), il suo luogo d’origine indicato in Pisa nell’Elide, la sua nuova patria in Sicilia con sede definitiva a Ortigia, dove è approdata dopo avere attraversato i flutti del mare (Met., V, 498) e le cavità terrestri (Met., V, 502). Ma, se nulla è ancora detto del curioso destino che ha portato la ninfa dall’Elide alla Sicilia, tuttavia alcuni tratti testuali suggeriscono quanto, nell’après-coup del racconto di Aretusa (il secondo blocco testuale), non potrà non vedersi già iscritto in questo primo tempo della fabula, se si pensa soprattutto al contiguo contesto mitico nel quale essa è introdotta e col quale si articola: il lutto e l’erranza di Cerere per la perdita della figlia Proserpina.

Aretusa, infatti, allorquando comunica a Cerere irritata e affranta, il destino toccato alla figlia, diventata triste regina degli Inferi, non fa che alludere già al proprio fatale percorso. Ella anticipa dunque, in questo primo incontro con Cerere, il lungo e vorticoso cammino che l’ha precipitata nel luogo dove il suo desiderio si aliena nel fantasma sacrificale: il servizio tributato alla sua dea protettrice Diana, in Ortigia, toponimo su cui si chiude il testo di Aretusa: «La dea di Delo fece uno squarcio nel terreno, e io sprofondando in buie caverne arrivo fino ad Ortigia, che mi è cara perché deve il suo nome alla mia dea, e qui per la prima volta rispunto fuori all’aria, da sottoterra» (Met., V, 639-641).

Ortigia non è qui che un appellativo di Diana. Esso deriva dal nome del luogo dove il mito situa la nascita di Artemide, una nascita che molto ha a che fare con i luoghi oscuri e sotterranei che Aretusa e Proserpina per un tempo abitano (Kerényi 1978, vol. I, pp. 125-126). Diana, della quale Aretusa è seguace, è all’origine di una serie di eroine ovidiane, tutte figure paradigmatiche di una soggettività che concerne lo statuto della ninfa-vergine, assai vicino per tanti aspetti alla struttura isterica del fantasma (Calligaris 1995, p. 78 e passim). Ora, il destino di Aretusa è omologo a quello di Proserpina. Le due fanciulle possono riconquistare la luce del giorno solose la loro verginità minacciata è stata strenuamente difesa.

Aretusa cercherà con tutte le sue forze di sfuggire all’amplesso di Alfeo, così come Proserpina terrà la stessa condotta di fronte al suo rapitore Plutone, facendo appello all’aiuto della Madre Cerere. Tuttavia, l’ostinata difesa della propria verginità non ostacolerà il desiderio di conquista e di possesso dei due amanti, e le due vergini avranno ancora diritto alla luce del giorno (Met., V, 530; Met., V, 641) e alla vista de cielo e delle stelle (V, 530), solo in quanto soggetti trasformati dalla metamorfosi, intaccati nella loro libertà[5]. Così Proserpina dividerà la sua esistenza tra due regni (Met., V, 566-567) e Aretusa raggiungerà Ortigia dopo la sua lunga fuga e la sua metamorfosi in sorgente; questa prossimità di destini le darà l’opportunità di descrivere a Cerere la situazione contraddittoria nella quale si trova sua figlia. Sono proprio le parole di Aretusa a far risaltare lo stato ambiguo ̶ di tristezza e di dominio ̶ nel quale un desiderio contrastato e perfino misconosciuto sprofonda Proserpina: «Orbene, passando sotterra tra i gorghi dello Stige, ho visto laggiù, con i miei occhi, Proserpina; triste, sì, e ancora con l’aria un po' spaventata, e tuttavia regina, signora del mondo buio, potente consorte del sovrano dell’Averno» (Met., V, 504-508).

Proserpina nel regno degli Inferi è triste e ancora spaventata, ma tuttavia regina e padrona. Su uno sfondo di tristezza e di terrore ecco configurarsi il fantasma delle vergini ovidiane, in particolare quello di Proserpina regina degli Inferi, nel racconto di Aretusa. Su questa immagine di Proserpina nell’Averno si chiude il primo testo di Aretusa (Met., V, 487-508). Bisognerà attendere la fine del lutto di Cerere, per ritrovare la nostra ninfa. La dea delle messi − ormai calmatasi per avere ottenuto da Giove di poter godere della figlia anche solo per una parte dell’anno − chiede ad Aretusa di raccontarle la causa della sua fuga e della sua metamorfosi in fontana sacra (Met., V, 572-641). Ed ecco allora dispiegarsi il romanzo amoroso della ninfa, l’avventura dei suoi antichi amori (Fluminis Elei veteres narravit amores, Met., V, 576).

Il poema introduce Aretusa, nei due frammenti, sotto il segno di Alfeo, fiume dell’Elide (Met., V, 487 Alpheias; V, 576 Fluminis Elei), un dio fluviale nel cui nome è iscritta una paternità adottiva che sconfina nelle funzioni della balia, della nutrice (De La Ville De Mirmont, 1905, p. 177)[6]. Inoltre, Artemide era venerata con l’appellativo di «Alfeiaia» sia in Elide, patria di Aretusa, sia in Ortigia dove pare sorgessero due fontane dallo stesso nome (Prampolini, 1938, p. 26, n. 1). Dunque Alpheias, «l’amata da Alfeo» (Ovidio 1979, p. 199) o «l’amante d’Alphèe» (Lafaye 1980, p. 141) si contamina con l’appellativo di Diana stessa. Il primo e inaugurale attributo con cui Aretusa è designata nel testo anticipa così la divisione che avrà determinato il suo destino, determinazione inscritta del resto anche nel nome proprio di Aretusa che deriva dal verbo greco άϱδω: a) irrigo, innaffio, abbevero; b) rinfresco, ristoro, rianimo, mantengo, nutro, fortifico. La liquefazione cui si ridurrà l’essere della ninfa, si può già scorgere nel suo nome e nella sua origine genealogica: Aretusa è infatti, come è stato detto, figlia di Oceano e di una oceanina, Doride. Ma vediamo quanto la nostra eroina dice di se stessa, il modo in cui delinea il suo autoritratto. La sua identità di ninfa di Diana è divisa tra i doveri della caccia cui ella assolve con dedizione estrema (Met., V, 578-79), e una bellezza (Met., V, 581) che la destina, al contrario, ad altri godimenti, un fascino di seduzione di cui ella nulla vuol sapere e che anzi aborre come un crimine (Met., V, 584). La divisione della «ninfa» è già finemente articolata nella autopresentazione di Aretusa: una scelta virile entra in conflitto con una femminilità negata.

Sarà proprio la fatica della caccia, accresciuta dalla calura estiva a spingere Aretusa a cercare un po' di ristoro nelle acque calme e trasparenti di un fiume riparato da alberi ombrosi. Il luogo non può non essere più ameno, la sua ekfrasis prepara, mediante la descrizione di una natura calma e accogliente, una modificazione dell’atteggiamento della ninfa. La sua tenuta di cacciatrice si allenta, il desiderio di rinfrescare il suo corpo affranto la spinge fino ad immergersi nuda nelle acque del fiume (Met., V, 595), a scoprire la sua bellezza ed esercitare così, inconsapevolmente, il suo potere di seduzione, tanto è vero che Alfeo si agiterà dal profondo delle sue acque sino a impaurirla: Aretusa, assalita dal panico si mette repentinamente in fuga, inseguita altrettanto repentinamente e irrefrenabilmente dal dio che ha preso nel frattempo sembianze umane Il testo ci dirà di questa metamorfosi di Alfeo soltanto ai versi 636-637, allorquando egli ritornerà alla sua forma liquida per potersi mescolare alle acque dell’amata che ha già subito il processo di liquefazione.

La ninfa intraprende così una lunga e affannosa corsa che non la sottrarrà tuttavia al suo inseguitore, la cui ombra e il cui alito non cesseranno di incalzarla. Di fronte a un desiderio che rischia di travolgerla, Aretusa non può che rimettere i panni smessi, esibendo di nuovo in questa occasione, non a caso, le insegne di Diana: «Sfinita dalla fatica:̶ Aiuto, mi prende! ̶ dico ̶ Aiuta, Diana Dictinna, la tua scudiera, da te incaricata tante volte di portarti l'arco e le frecce rinchiuse nella faretra» (Met., V, 618-620). La dea risponde all’appello della sua ninfa, nascondendola dentro una nube, ma il desiderio di Alfeo insiste fino a tradursi in una vera e propria invocazione («Io Arethusa, io Arethusa!» vocavit, Met., V. 625). Aretusa ripiomba così in uno stato di paura e Alfeo, già paragonato a uno sparviero che bracca trepidanti colombe, assume ora, davanti al suo rinnovato terrore, l’animalità aggressiva del lupo verso l’agnella e del cane verso la lepre. Infatti, il dio perseverante, non molla la preda e sorveglia sospettoso la nuvola che gli sta davanti.

Aretusa non ha più scampo, comincia allora a sudar freddo e dal suo corpo, incapace ormai di sfuggire a un tale assedio, cominciano a cadere cerulee gocce e, in men che non si dica, la metamorfosi in acqua giunge a compimento (Met., V, 635-36). Ma l’amante riconosce le agognate acque e, deposta la sembianza umana prima assunta, si ritrasforma nelle proprie acque per potere così mescolarsi a quelle dell’amata: «Ma allora il fiume riconosce nell’acqua l’amata, e lasciato l’aspetto umano che aveva preso, torna a essere quello che è, una corrente, per mescolarsi a me» (Met., V, 636-638).

È da situare nell’ultimo emistichio del verso 638 – ut se mihi misceat (per mescolarsi a me) – il tempo fuggitivo dell’esperienza di un desiderio puro dopo il quale Aretusa sprofonderà negli abissi sotterranei fino a Ortigia, dove Diana l’ha assegnata al suo culto e al suo servizio. Si riannoda così il fantasma fondamentale (sacrificale) della ninfa che solo alienandosi a un Ideale Divino potrà riemergere all’aria aperta.

In che senso questi miti situati in Sicilia costituiscono un paradigma privilegiato di quell’«insularità» (o del tema dell’insularità) che è al centro del nostro Convegno? Se si volesse assumere uno sguardo contemporaneo, cioè se si volesse attualizzare il mito (allegoricamente e anacronisticamente), si può vedere in Aretusa una eroina della migrazione: «Atque ait: «O toto quæsitæ virgines orbe / Et frugum genetrix, inmensos siste labores, / Neve tibi fidæ violenta irascere terræ. / Terra nihil meruit patuitque invita rapinæ. / Nec sum pro patria supplex: huc hospita veni. / Pisa mihi patria est et ad Elide ducimus ortus; / Sicaniam pergrina colo, sed gratior omni / Haec mihi terra solo est: hos nunc Aretrhusa penates, / hanc habeo sedem; quam tu, mitissima, serva!» (Mét., V, 485-492).

E disse: «O genitrice della vergine cercata per tutto il mondo, o genitrice delle messi, interrompi la tua immensa fatica e non adirarti e non essere violenta col suolo, che ti è fedele. Il suolo non ha alcuna colpa e per forza ha dovuto aprirsi davanti al rapitore. E non è che io ti supplichi per la mia patria: io non sono di qui; la mia patria è Pisa, nell’Elide, e di laggiù provengo. Straniera sono, in Sicilia; ma questa regione mi è più cara di ogni altra: qui io Aretusa ho ora la mia casa, questo è il mio paese: e tu salvalo, mitissima dea».

Ora, la migrazione attuale, una vera e propria (peregrinazione), cos’è se non una delle figure più drammatiche dell’esilio? Quest’ultimo, quasi scomparso nel nostro mondo contemporaneo come condanna da scontare in un luogo sperduto e inospitale (come accadde a Ovidio d’altronde), non ha tuttavia cessato di sopravvivere secondo Vincenzo Consolo come «esilio in patria». Infatti anche noi occidentali privilegiati siamo sempre più minacciati dall’interno dalla violenza di un potere che rischia di isterilire il pianeta (Cerere furiosa che cessa di fecondare le messi) e, dall’esterno, dalle ondate migratorie che non possono non essere accolte e integrate (Aretusa).

Nei miti che ho cercato brevemente di illustrare sono presenti questi due volti dell’erranza e dell’esilio contemporanei. Viviamo ormai, anche noi occidentali privilegiati, esiliati da noi stessi, in una terra (pianeta) sempre più infertile e inospitale, nell’attesa che una nuova Cerere rinsavita dal suo furore vendicativo torni ad occuparsi delle messi. E ci preoccupiamo poco o in maniera inadeguata di quello straniero, che poi siamo noi stessi, come Aretusa, che potrebbe amare la nostra patria come la sua propria.

È dunque possibile leggere questi miti siciliani di Ovidio dalla prospettiva dell’esilio, che evoca senza dubbio una delle immagini più intense dell’insularità (partire da un luogo, un’isola; approdare in un luogo, un’isola). Si sbaglierebbe quindi a pensare l’insularità come un luogo fisico delimitato da un perimetro che lo racchiude e lo separa dal resto, come l’appartenenza a un’isola geografica che produce precisi effetti psicologici e culturali su chi vi è nato. Certo è tutto questo, e si è senza dubbio marcati da una origine insulare reale, come ben sanno ad esempio quasi tutti gli scrittori siciliani moderni che non sono riusciti ad abbandonare l’isola anche quando ne sono fuggiti assai lontano. Allora cos’è che caratterizza quest’altra più complessa figura dell’insularità? Stando ai miti siciliani narrati da Ovidio, Cerere e Proserpina, Anapo e Ciane, Alfeo e Aretusa, e per attenerci al nostro testo, possiamo definirla come una delle figure di una impossibile fusione e quindi di una violenta separazione. Anche la coppia di Aci e Galatea, un altro grandioso mito siciliano narrato sempre da Ovidio nelle Metamorfosi (XIII, 738-899), si delinea un’analoga figura. Insularità, almeno la figura ovidiana dell’insularità, figura mitica e perciò eminentemente reale, rappresenta il sogno (desiderio) di una unione perfetta, ma fatalmente destinata a infrangersi anche a rischio della morte, oppure a dar luogo, nel migliore dei casi, a una eventuale, modesta e umana riparazione, propriamente, a una metamorfosi (Proserpina, Ciane, Aretusa…).

Note

[1] Ovidio, Pont, II, 10, 21-29 (Ovidio 2007, p. 893).

[2] Fasti, IV, 873: «… Syracusas… Arhetusidas».

[3] Un accostamento assai originale, che dice molto sulla tecnica associativa e sulla concatenazione strutturale e significante con cui i miti si organizzano nelle Metamorfosi dove la logica che lega tutta la materia mitica e leggendaria si situa al livello del fantasma che genera l’intero poema. Nostra preoccupazione sarà quindi quella di analizzare ed enucleare la scrittura del fantasma e delle sue trasformazioni nel mito di Aretusa così come Ovidio ce lo ha trasmesso nelle Metamorfosi. La nozione di «fantasma» da noi accolta (Galvagno, 1995), è quella che la psicoanalisi ha teorizzato a partire dai suoi primi fondamenti freudiani, fino alla successiva formulazione lacaniana sviluppata e articolata tra teoria e pratica analitica nel lavoro di Calligaris 1983.

[4] Tutte le citazioni delle Metamorfosi sono tratte da Ovidio 1979.

[5] Sulla metamorfosi come figura della pietrificazione − e non soltanto come figura del movimento secondo l’antica e consolidata vulgata −, mi permetto di rinviare a Galvagno (1995, p. 21 e passim).

[6] «Alfeo invece è un dio fiume (i fiumi erano venerati come divinità fecondanti della natura, e rappresentati con gli attributi della loro forza generatrice), (…)» (Rosati, 2009, p. 216, corsivo nostro).