Philosophe et artiste multimédia, de nationalité française et canadienne, son travail a été présenté dans de nombreux musées internationaux et biennales ; fondateur et président de la Société Internationale de Mythanalyse (Montréal, Québec-Canada) ; directeur de l’Observatoire international du numérique, Université du Québec ; ancien élève de l'École Normale Supérieure, pendant de nombreuses années il a enseigné la Sociologie de la culture et de la communication à la Sorbonne, et il a aussi été professeur à l'École Nationale Supérieure des Arts décoratifs.

Miriana Spampinato - L'insularité par les images - Lycée Emilio Greco, Catane - Quatrième édition Thrinakìa, prix international d'écritures autobiographiques, biographiques et poétiques, dédiées à la Sicile

L’Australie est-elle une île ou un continent ? La planète Terre n’est-elle pas une île dans le cosmos ? L’homme n’est-il pas une île? L’ONU nous définit comme « une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». Ces quelques mots peuvent paraître minimalistes. Mais dans leur choix délibérément simpliste ils dévoilent la figure contradictoire du dieu Janus, son regard double, le continental et l’insulaire. Il y a une île en chacun de nous, mystérieuse, inaccessible, un centre irréel mais consistant, non pas le moi lui-même, mais le sentiment de certitude du moi, à partir duquel nous pouvons nous éparpiller dans divers rôles sociaux, dans des aventures centrifuges, sans risque de nous disperser irréversiblement, et qu’on pourrait aussi comparer à un centre de décision et de rappel.

L’île est un psychotrope qui déclenche un flot d’imaginaire contradictoire et incertain, excessivement lyrique. Je vois apparaître une voile qui négocie avec le souffle maritime dont décident les dieux, en équilibre fragile sur l’immense étendue des flots, un esquif dans des courants maritimes en abyme sous sa quille. L’équipage serre les cordages contre les vents frontaux pour s’aventurer dans le monde sans carte de navigation.

Oxymore ou métaphore ? L’oxymore réunit deux couples éternellement opposés, l’éclaté / le fusionnel, île/continent et île/océan, qui convoquent les deux figures de l’île : le port que l’on cherche, tout à la fois baie ouverte aux grandes voies maritimes et refuge isolé auquel on aspire, et le sein volcanique qui se dresse sur l’horizon. La métaphore poétique parle de l’homme, de l’horizon, du vent du large et de l’abri. Dans les sociétés de masse chacun de nous est une monade en souffrance narcissique, mais qui cherche des ouvertures vers le monde extérieur. En quête d’elle-même dans les actes qui la révéleront, qui la définiront dans l’existence où elle tentera de s’accomplir. Notre attachement à l’île signe le paradoxe de notre condition bipolaire.

Sous la loupe, l’île évoque un microcosme connu et maîtrisable, par opposition à l’immensité de la carte géographique. Mais l’imaginaire évoque beaucoup plus qu’une terre close entourée d’eau. La rive marque la séparation entre deux mondes opposés : la terre ferme et l’océan liquide. D’un côté je scrute l’infini du ciel et de la mer, de l’autre l’inconnu familier. Ce n’est pas un geste anodin que de tourner sa tête et ses pieds d’un côté et de l’autre du miroir infra-mince, entre deux fabulations, entre l’insaisissable du monde et l’inconnu du moi. Dans l’introspection la plus subjective, jamais je ne trouve le fondement du moi. Dans l’aventure la plus extrême, jamais je ne découvre qui je suis : tout au contraire, ce sont mes actes extérieurs qui me construisent. Et c’est ce paradoxe du moi qui se projette sur ma vision de l’île. Les deux pensées, la continentale et l’insulaire, nacrent mon horizon d’une aura mythique sous le soleil levant jusqu’au couchant de l’horizon. L’île acquiert de ce double mouvement d’intériorité et d’extériorité une puissante charge imaginaire. Pour le psychanalyste Dominique Anzieu, l’île est la métaphore du Moi-peau[1], une enveloppe vivante à double face : l’une ouverte au monde et l’autre tournée vers le corps. La pensée continentale de l’extériorité et la pensée insulaire de l’intériorité éveillent deux imaginaires distincts, appelant l’un la mythanalyse, l’autre la psychanalyse.

1- La pensée continentale de l’île relève de la mythanalyse

Nous savons que l’île existe, mais il faut pour l’atteindre confier son destin à la mer, mystérieuse, dangereuse, car ce sont les dieux qui décident des vents. Et cette traversée constitue un voyage initiatique vers un mythe sans ancrage entre ciel et mer. L’île est un aimant, qui nous attire, mirage du sein émergeant lentement des flots, apparition d’une terre, d’une baie, d’un port qui se précise. Elle est une micro-planète sur la rondeur de la Terre, avec son caractère unique que nous y découvrons, naturel, humain, culturel, mystérieux : un microcosme mythique.

Il existe bien sûr des îles paradisiaques, tropicales, sauvages ou exotiques et d’autres désolées, désertes, exposées aux flots déchaînés, mais jamais infernales. Jetés par la houle sur les pires récifs, nous désespérons d’y prendre pied. Du continent nous pensons l’île selon notre désir d’évasion vers une terre alternative, protégée, pacifique, un refuge heureux, authentique, qui a gardé ses liens avec la nature originelle, ayant échappé au stress du développement industriel, aux turpitudes urbaines et continentales. Le pouvoir d'attraction des îles supposées merveilleuses, contrepoison, euphorisant qu'exploitent les agences de voyage, ne laisse aucun doute sur le lien profond qui demeure dans notre mémoire inconsciente avec le rêve d’un paradis perdu. On aime que l’île soit comme un sein, rond, doux, chaud, maternel, comme l’utérus d’avant notre naissance.

Ma conception biologique de la mythanalyse

Je voudrais ici rappeler brièvement ma conception de la mythanalyse. La mythanalyse postule que nous naissons homo fabulator et que nous demeurons homo fabulator toute notre vie. La mythanalyse postule que notre rapport au monde est toujours mythique. Il n’y a rien dans ce monde qui ne soit mythique, dont notre connaissance puisse prétendre à l’objectivité en court-circuitant les filtres inconscients de nos interprétations. La mythanalyse affirme être elle-même une théorie-fiction, un roman des origines.

La mythanalyse, telle que je la construis, postule une origine biologique du développement de nos facultés fabulatoires[2]. Ce que je propose, c’est donc un constructivisme fabulatoire de notre rapport au monde, qui s’inspire de l’épistémologie génétique de Piaget. Depuis le moment où l’enfant quitte la poche utérine qui lui assurait la protection de son rapport unitaire à la mère, dès lorsqu’il est accouché et que le monde naît à lui, il doit affronter le stade du chaos. C’est sans mots (in-fans), qu’il apprend à négocier son rapport au réel. Il ne dispose pour l’interpréter que de ses sensations physiologiques, ses émotions et son imagination. Il est pris immédiatement dans l’entrelacs et la dynamique du carré parental. Et c’est imaginairement qu’il commence à négocier par des sourires, pleurs, gesticulations avec la mère, le père, cet inconnu qu’il découvre, le monde et l’autre (la société et ses rituels sociologiques).

Ces représentations évoluent selon les étapes de son développement fabulatoire. C’est ainsi qu’il ressent d’abord son impuissance et sa soumission au corps social (le stade de la tortue sur le dos). Puis il découvre son individuation en apprenant à distinguer son corps de son univers proche (le stade de l’ourson). Au bout d’un an, il commence à l’explorer plus largement et à l’objectiver avec des mots (le stade du pingouin), avant de déclarer sa singularité en s’opposant au monde (le stade du homard). Il doit négocier. C’est un moment de réflexion nécessaire et douloureuse dans toute adolescence, un travail de différenciation entre le dedans et le dehors. Au stade du papillon, il fait sa mue et butine jusqu’à ce qu’il rejoigne l’essaim social du stade adulte. Ces quelques vingt années de négociation de son rapport imaginaire au monde lui ont appris à se soumettre, explorer, se singulariser, s’adapter, s’opposer, puis s’intégrer au Grand Tout. Nous passons du corps maternel au corps social. Et ce n’est que beaucoup plus tard qu’avec la maturité de l’âge, il atteindra le stade de la conscience augmentée, celui que j’ai rejoint et qui me permet d’analyser avec une plus grande lucidité les mythes qui gouvernent notre vie.

Ces étapes de la construction de son rapport au monde demeureront inscrites dans les réseaux neuronaux de sa mémoire et dans sa logique inconsciente. Des aléas, des bons et des mauvais moments de ces expériences, des traumatismes et des liens heureux qu’il aura tissés imaginairement avec le monde dépendront ses attitudes individuelles pour toute la durée de sa vie d’adulte. Il célèbrera le dialogue social, interculturel, planétaire, revendiquera sa singularité irrépressible et sacrée ou s’accommodera diversement des contraintes et opportunités de la réalité. Tous les êtres humains vivent la même genèse biologique / fabulatoire. Et la mémoire inconsciente de leur développement fabulatoire déterminera leurs rapports familiaux tout autant que leurs engagements citoyens, de même que leurs œuvres artistiques, scientifiques, philosophiques ou littéraires sans en réduire l’inspiration, tout au contraire.

Du point de vue de la théorie mythanalytique que je construis, la fascination pour l’île illustre la nostalgie du "stade fœtal" que j'ai décrit, ce premier stade utérin dans le développement des étapes fabulatoires de l'être humain. La configuration de l'île, isolée du monde extérieur dont les côtes et les plages évoquent la membrane utérine chaude et protectrice. Les atolls offrent l’image même d’une poche d’eau de mère entourée par la barrière de corail. Des lieux délicieusement clos, des Jardin d’Éden dont nous fûmes chassés, condamnés à la conscience de la réalité, de la souffrance, de la mort.

C’est le retour à l’innocence primitive, la vacance des vacances, le désir et l’illusion de couper le lien avec tous les miasmes du continent, tous les problèmes de la vie. Un lieu où le temps s’est arrêté, où s’efface la menace du temps qui court vers la mort dans une hyperactivité effrayante. On en retrouve l'imaginaire dans tous les mythes d'un âge d'or, si fréquent dans les religions. Un imaginaire qui peut être dangereux. Pensons aux îles qui attirent les hommes et les gardent captifs jusqu’à ce que leurs squelettes dessèchent au soleil.

L’île fait image. Elle invite à un parcours initiatique : l’Odyssée qu’Homère prête à Ulysse ou l’île d’Avalon où se retire le roi Arthur mortellement blessé. En 1155, le poète anglo-normand Robert Wace le rappelle : « en Avalon se fist porter Por ses plaies mediciner »[3]. C’est cette même île enchantée où vivait la fée Morgane. C’est aussi L’île au trésor de Stevenson, parmi tant d’îles fabuleuses, qui nous révèlent leur caractère symbolique, primitif. Par opposition les îles surdéveloppées de Singapour, de Manhattan, ou celles, perverties, qui sont devenues des paradis… fiscaux ne sont plus des îles, mais des satellites urbains avec leurs cortèges de miasmes terrestres.

La dimension sociologique de la mythanalyse

Je l’ai dit : la mythanalyse, telle que je la conçois, postule une origine biologique du développement de nos facultés fabulatoires. Mais les mythes ne flottent pas dans le ciel au-dessus de nous ou dans un arrière-monde archaïque, anhistorique et asociologique, comme ont pu le prétendre trop d’auteurs reconnus (Gustav Jung, Gilbert Durand, Joseph Campbell, etc.) Nos fabulations s’expriment diversement selon chaque société et chaque époque. On ne peut certes pas allonger la société sur le divan[4]. Mais je tiens à souligner le caractère sociologique autant que biologique des mythes et donc de la mythanalyse.

2- La pensée insulaire de la psychanalyse

Pour ceux qui l’évoquent à partir du continent, l’île est un imaginaire puissant, une pulsion d’évasion. Mais cette fabulation est couplée à une réalité parfois contraignante, lourde, enchaînée, ancrée sociologiquement et historiquement pour ceux qui y sont nés et y vivent en permanence. Ils y subissent souvent le sous-développement, le manque de ressources, l’économie touristique et sa pollution, un isolement en dehors de la saison touristique, qui peut susciter avec le calme une tendance régressive qui se traduit parfois aussi par un narcissisme insistant.

L’insularité comme métaphore de la régression

L’insulaire peut espérer de son île la tranquillité du corps et de l’âme, une transparence où rien n’échappe au regard. L’île est alors un microcosme assez petit pour que je puisse le maîtriser, sans me sentir enfermé en raison de l’immensité qui l’entoure. Sur le continent même, cette pulsion régressive insulaire induit aussi éventuellement un rejet des étrangers. Nous l’observons en Europe de nos jours avec les populismes violemment opposés aux flux migratoires, à la mondialisation. L’insularité peut se traduire en nationalisme agressif. En Corse se perpétuent des difficultés de voisinage non seulement entre l’île et le continent, mais aussi entre insulaires de souche et néo-insulaires. Ainsi Jean Baudrillard oppose-t-il l’individu non divisé (comme le mot l’indique), et le sujet par définition divisé dans sa relation à l’autre. Du point de vue de la thérapie, qu’est-ce que la réinsertion sociale (dans le corps social, substitut du corps maternel), si non cette prise de conscience assumée de la différence et du lien entre le soi (l’île) et la société des autres - continentale?

Nous avons tous besoin de pouvoir nous réfugier face aux tempêtes dans un microcosme protecteur, un havre isolé des vagues du large. Nous avons besoin de cette île qui résiste au chaos et sécurise l’esprit. Ainsi, l’île mythique de Cythère est-elle en soi un enclos. Elle est coupée de tout. Mais cela ne suffit pas. Francesco Colonna écrit[5]: « Tout à l’entour de l’île sont plantés de beaux cyprès en trois pas, et au-dessous une haie de myrte, drue et épaisse, en forme de muraille, d’un pas et demi de hauteur, en laquelle sont encloses les tiges des cyprès. (…) Cette haie sert de clôture à toute l’île (…) La surface de l’île se trouve divisée en vingt compartiments, délimités par des « clôtures de porphyre ». Mais cela, encore, ne suffit pas : pour souligner l’ombilic de l’île, un enclos supplémentaire : « une autre clôture en rond, régnant tout à l’entour du centre, faite d’orangers et de citronniers (…) ; elle est si épaisse de feuilles, que l’on ne saurait voir à travers ». Cette île serait-elle un temple, d’espace sacré en espace plus sacré encore, jusqu’à la crypte, ou le naos, centre interdit et ultra précieux ?

L’île fortunée constitue elle-même une double insularité. On retrouve souvent le schéma : mer (océan) - île - lac intérieur - île intérieure. L’île est donc faite de cercles concentriques, et reproduit sans cesse la forme de sa propre circularité ; à preuve, les îles de l’Utopie de More, L’île mystérieuse, l’île du Rivage des Syrtes (Vezzano), L’île au trésor de Stevenson.

L’île comme refondation

L’île induit des rêves de fondation, des fantasmes de renouveau, de recréation du monde et de soi. Et pour cause : l’île, forcément, est vierge - ce n’est pas par hasard que le navire qui fait naufrage (qui accouche du Robinson colonisateur) dans Vendredi ou les limbes du Pacifique de Tournier s’appelle La Virginie. On ne parlerait pas d’une île déjà habitée, organisée, exploitée rationnellement, complètement civilisée. Ce ne serait plus une île, mais simplement une terre détachée du continent, comme une sorte d’annexe, rien de plus. L’île donc, est vide, au début. Ce dénuement, voire cette hostilité, insulaires constituent un excellent embrayeur de récit. L’île est le lieu de tous les possibles.

Cette protection vis-à-vis de l’extérieur s’exprime aussi en sens contraire dans l’institution des couvents, des collèges, des refuges, des sectes, des communautés diverses, les phalanstères, les groupes fouriéristes, etc., lieux sécuritaires dans un espace perturbant ou menaçant, qui permettent de couper le lien social, ou à l’inverse de le protéger par l’isolement, l’enfermement, celui de la prison, mais aussi des hôpitaux psychiatriques, etc. L’île est imaginée comme métaphore de la psyché individuelle. La psychanalyse y voit la cure, le retour au ça qui permettra la « délivrance ». Paul Gauguin, Jacques Brel, Guy Laliberté et beaucoup d’autres y ont vu le retour délivrant où renaître à soi-même. Découvrir une île c’est faire un voyage intérieur, celui de sa spiritualité. On en observe l’exemple dans le cas de l’ermite dans sa grotte, des cloîtres de Carmélites, où la solitude de la prière permet de couper le lien social et d’instaurer le lien avec le dieu.

Les insulaires expriment un grand attachement pour leur île et sont protectionnistes. Ils y inscrivent l’itinéraire de leur vie. C’est en ce sens qu’Orazio Maria Valastro s’intéresse tant aux récits biographiques, qui méritent toute notre attention analytique et appellent à la création d’un centre universitaire de recherche dédié.

4 - Mythanalyse et psychanalyse

La mythanalyse analyse l’histoire d’un groupe social comme la psychanalyse analyse la biographie d’un patient. Histoire collective et biographie singulière comportent toutes deux leur part connue, voire revendiquée, et leur part inconsciente qui est liée à des traumatismes, frustrations, événements marquants refoulés ou accomplissements structurants. Mais plutôt que la métaphore freudienne de la profondeur de l’inconscient ou la métaphore lacanienne de la surface de l’inconscient (le langage), je propose la succession temporelle des étapes de la construction fabulatoire qui s’applique à la psychanalyse comme à la mythanalyse.

La méthode psychanalytique s’applique donc aussi jusqu’à un certain point à l’analyse d’un groupe social[6]. L’histoire et la culture d’une société nous en disent beaucoup sur son imaginaire collectif. Nos prises de position en faveur de la mondialisation ou de la diversité s’accompagnent pour chacun de nous d’un cortège d’émotions, de nostalgies ou d’espoirs, de frustrations ou de désirs qui assurent nos convictions. La mythanalyse le souligne : les émotions signalent toujours la présence du mythe dans nos idées.

En outre, la biographie de l’individu s’inscrit dans l’histoire de son groupe d’appartenance qui résonne et raisonne en lui, en accord ou en dissonance. C’est ainsi que la conception biologique de la mythanalyse rejoint la psychanalyse. Selon son expérience vécue des stades successifs du développement de sa faculté fabulatoire, l’un sera mondialiste l’autre isolationniste, pape ou insoumis, révolutionnaire ou conciliateur, juge ou délinquant. Nietzsche dénonçait l’humanisme petit-bourgeois allemand au nom du Surhomme. Durkheim affirmait que la Société est davantage que la somme de ses membres et expliquait l’anomie du suicide en opposant la supériorité de la solidarité organique à la faiblesse de la solidarité mécanique. Jean Jaurès, le pacifiste magnifique, fut assassiné par le méchant Raoul Villain. Le résistant français Jean Moulin fut torturé par les conquérants nazis de la planète. Les mythes habitent les biographies individuelles. Ce qui légitime la mythanalyse, cependant, ce n’est pas l’étude de l’histoire et des mythologies, mais son exigence d’actualité.

5 - Nous négocions notre rapport au monde

Je voudrais introduire ici le concept de négociation, qui me paraît fondamental dans une épistémologie constructiviste de notre rapport au monde et donc dans la mythanalyse. Entre ces deux désirs opposés, entre lesquels nous hésitons, entre ces deux nostalgies, celle de la mondialisation et celle de la singularité, comment nous situer ? Un équilibre est-il possible ? L’unité est-elle un leurre ? Une perte d’autonomie, une résignation, car elle sera inévitablement dominée par le plus fort ? La solitude n’est-elle pas une souffrance, la solidarité, au contraire, un bien-être ? Et la mondialisation une contrainte bénéfique ? Toute idée de totalité n’inclut-elle pas la possibilité d’un totalitarisme ?

La singularité est-elle une illusion ? L’autonomie identitaire de l’individu dans la masse, celle d’un pays dans une fédération, celle d’un écrivain dans une culture sont-elles des mirages ? Tout rétrécissement de l’horizon n’est-il pas un enfermement ? Le risque d’un folklore obsolète dans la marche du temps ? La singularité est-elle l’illusion bourgeoise dénoncée par les marxistes ? Devrions-nous éliminer cette vanité inutile dont se passent les sociétés indivises africaines, ou collectivistes comme en Chine ? Ne serions-nous pas alors plus heureux ?

Que répondre à de telles questions, comment évaluer ces fabulations contradictoires qu’on tente de célébrer, de nier ou d’hybrider ? Laquelle nous sera la plus bénéfique, à chacun comme à tous ? Laquelle nous sera fatale ? Les mythes ne se valent pas. Parfois difficiles à évaluer, les uns sont bénéfiques, les autres sont toxiques. Lorsque l’automobiliste voit devant lui le feu vert passer au rouge, il ne tergiverse pas. Mais notre rapport au monde est rarement aussi binaire. Dans les choix complexes qui mettent en jeu des valeurs fondamentales, qui suscitent des désirs et des peurs, donc de l’imaginaire, nous soupesons les avantages et les inconvénients prévisibles. Nous tergiversons. En d’autres termes, nous sommes confrontés constamment à la nécessité de négocier notre rapport au monde, pour échapper à ce que nous redoutons et en obtenir ce que nous croyons être le meilleur, mais qui n’est pas assuré. Face à des enjeux existentiels incertains, ce n’est pas tant avec des interlocuteurs, que directement avec l’imaginaire, avec les mythes que nous négocions.

La prise de conscience de l’interdépendance des équilibres écologiques a fortement contribué à développer une vision mondiale de nos responsabilités en matière de pollution, et des engagements partagés pour limiter les bouleversements climatiques. Des solidarités éthiques émergent face aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux flux migratoires et aux souffrances qui les accompagnent. La puissance nouvelle des technologies de communication et le tourisme populaire réduisent les dimensions de la planète et nous permettent de mieux comprendre et respecter les autres. Rares sont encore ceux qui se déclarent citoyens du monde ; mais nous observons le développement incontestable de cette conscience planétaire en temps réel, que j’appelle « augmentée », condition d’une éthique mondiale, d’un plus grand respect des droits universels de l’Homme ?

Cette tendance suscite son contraire, une critique grandissante d’une mondialisation jugée galopante qui menacerait d’affaiblir la diversité culturelle, dont on compare l’importance et la fragilité à celle de la diversité biologique. Des réflexes nationaux se réactivent. On célèbre la formule du Small Is Beautifull. La dialectique du mondial et du local brouille le « glocal », une conception qu’on avait inventée pour le marketing, puis voulu généraliser à l’urbanisme voire à l’éducation à distance, puis même à la conscience humaine. Le souffle mythique du planétaire soulève des tempêtes identitaires. Les deux mythes de l’unité et de l’unicité s’opposent puissamment dans nos inconscients collectifs comme des rapports de force centripètes et centrifuges incapables de s’équilibrer. Les liens entre nos rêves et les réalités se tissent ou se brisent collectivement comme dans la genèse biologique individuelle de nos facultés fabulatoires. Bien sûr, nos biographies singulières et l’histoire de nos sociétés ne sauraient être comparées en évoquant des naissances ou des maturités sociales, mais seulement en termes d’union et d’unicité dont la genèse biologique demeure active dans nos mémoires inconscientes individuelles et qui sous-tendent l’imaginaire de nos représentations collectives.

Les uns célèbrent un nouveau mondialisme culturel et en affinent des variantes en soulignant l’universalisme du subjectif et des localismes littéraires, tandis que les autres dénoncent les impérialismes culturels. Je propose d’actualiser en termes inversés et positifs le mythe biblique négatif de la Tour de Babel. Il racontait la punition divine, puisque Dieu mit fin à la langue universelle adamique et imposa la diversité des langues, pour empêcher les hommes de communiquer entre eux, mettant ainsi fin à la construction de cette tour arrogante. Mais j’y vois aujourd’hui tout au contraire le mythe premier de la société de l’information et la fondation de la diversité des langues et des cultures.

Cette diversité, c’était celle, à rebours, d’une occidentalisation de la planète qui s’imposait insidieusement en Afrique, en Inde, en Chine, au Japon; celle des exotismes culturels tant célébrés depuis le XIXe siècle. Serait-ce aujourd’hui celle de la fin des colonialismes ? Serait-ce le cosmopolitisme de Diogène de Sinope, un philosophe cynique de la Grèce antique qui croyait à la possibilité d’avoir des racines locales et d’accéder à une pensée universelle ? Serait-ce celui des Lumières, des Droits universels de l’Homme ? Serait-ce celui des diasporas ou des artistes et écrivains exilés à New York pour échapper au nazisme ? Celui d’un métissage culturel progressif ? Celui de juxtapositions multiculturelles pacifiques ? Doit-on envisager une multi polarisation qui s’équilibre ? Célébrer un dialogue interculturel mondial, comme celui des expositions Paris New York, Paris Moscou, Paris Berlin lors de la fondation du Centre Pompidou ? (Bien sûr, il y eut aussi Paris / Paris, car ce dialogue n’est jamais neutre, toujours centré.)

Ou faut-il au nom de la diversité culturelle nous résigner à des communautarismes divergents en renonçant à un universalisme impossible, qui ne saurait annihiler les rapports de force, ni gommer les différences identitaires, mais au contraire les renforcerait en les opposant côte à côte ? Que penser des imaginaires nationalistes ? Sont-ils toxiques, tragiques, ou peuvent-ils demeurer pacifiques et tendre à préserver la diversité des richesses culturelles et linguistiques ? Que gagnerions-nous à devenir des citoyens du monde sans passeport, avec un seul gouvernement central, qui évoquerait le cauchemar orwellien ou l’utopie de l’harmonie unitaire ?

La question se pose donc : quelle dynamique prévaudra entre ces mythes opposés de l’union et de la singularité ? Le désir idéaliste de dialogue culturel l’emportera-t-il un jour lointain sur la prédominance réaliste des rapports de force politiques et économiques ?

Nos valeurs, nos comportements, nos créations, nos institutions, nos conflits, nos espoirs et nos peurs s’inscrivent dans ces grandes configurations mythiques qui émergent, se transforment ou s’effacent selon nos évolutions sociologiques, c’est-à-dire, politiques, économiques, technoscientifiques, sans que nous sachions si le mythe de l’unité perdue l’emportera sur celui de la singularité. Est-ce l’individualisme qui triomphera finalement ? Ou le mondialisme ? Tous deux revendiquent la supériorité mythique de leur créativité. Les enjeux sont imaginaires, mais la bataille est bien réelle. Pour reprendre et amplifier les mots de l’admirable poète allemand Hölderlin, c’est mythiquement que nous habitons le monde.

Notes

[1] Didier Anzieu : le Moi-peau, Dunod, Paris, 1985.

[2] Voir le site de la Société internationale de mythanalyse : www.mythanalyse.org.

[4] Hervé Fischer, La société sur le divan, Vlb Éditions, Montréal, 2007.

[5] Francesco Colonna, Hypnerotomachie, ou Discours du Songe de Poliphile, tome 2, chapitre XXI, p. 56 sqq, Imprimeur Jean 1er Le Blanc, Libraire Jacques Herver, Paris, 1561.

[6] Freud nous en a donné diverses démonstrations tout au long de sa vie, notamment dans Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), Totem et tabou (1913), Psychologie des masses et analyse du moi (1921), L’Avenir d’une illusion (1927), Malaise dans la civilisation (1929), Moïse et le monothéisme (1939).

Annexes

Le stade du fœtus - Hervé Fischer

Le stade du chaos - Hervé Fischer

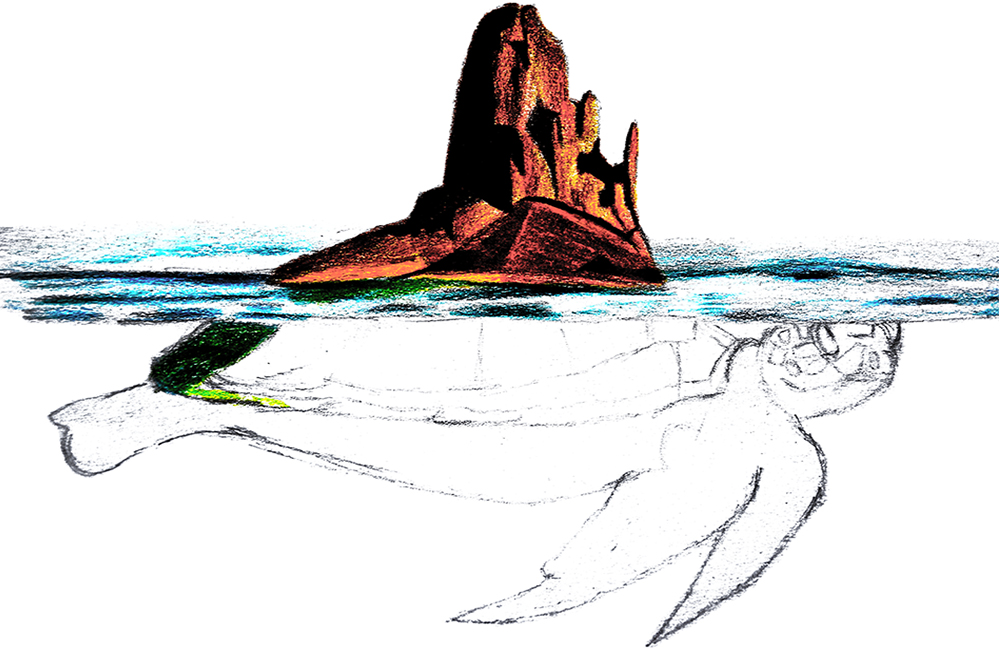

Le stade de la tortue sur le dos - Hervé Fischer

Le stade de l’ourson - Hervé Fischer

Le stade du pingouin - Hervé Fischer

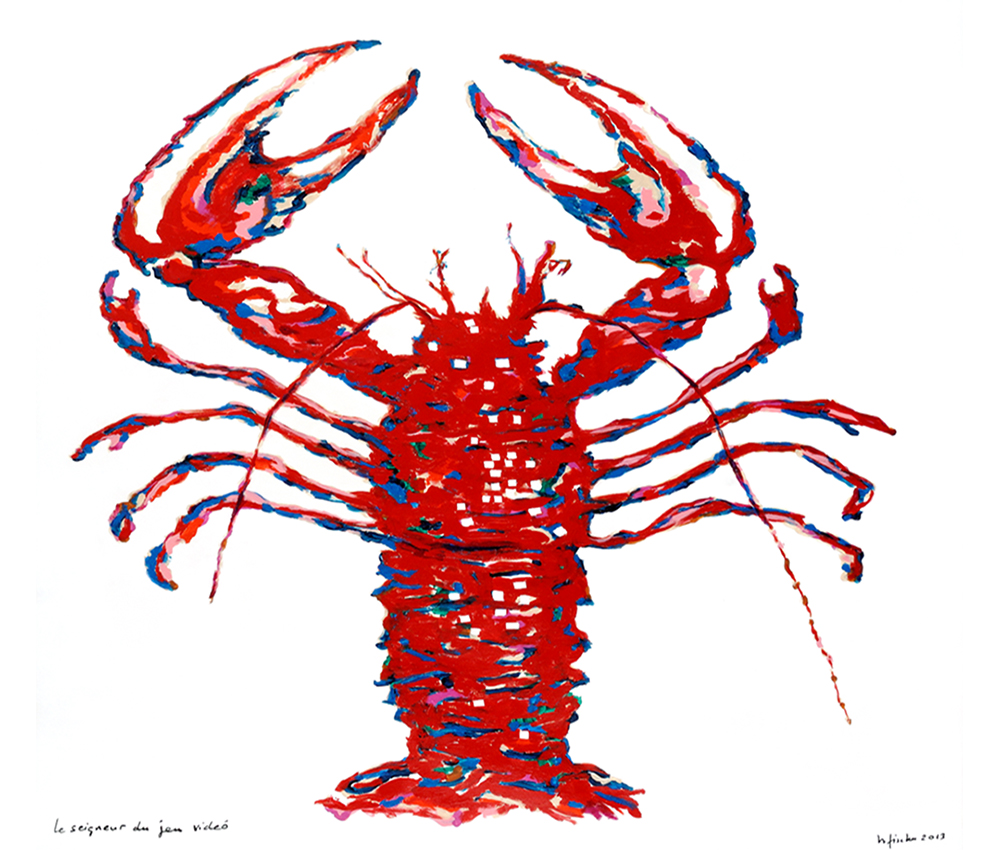

Le stade du homard - Hervé Fischer

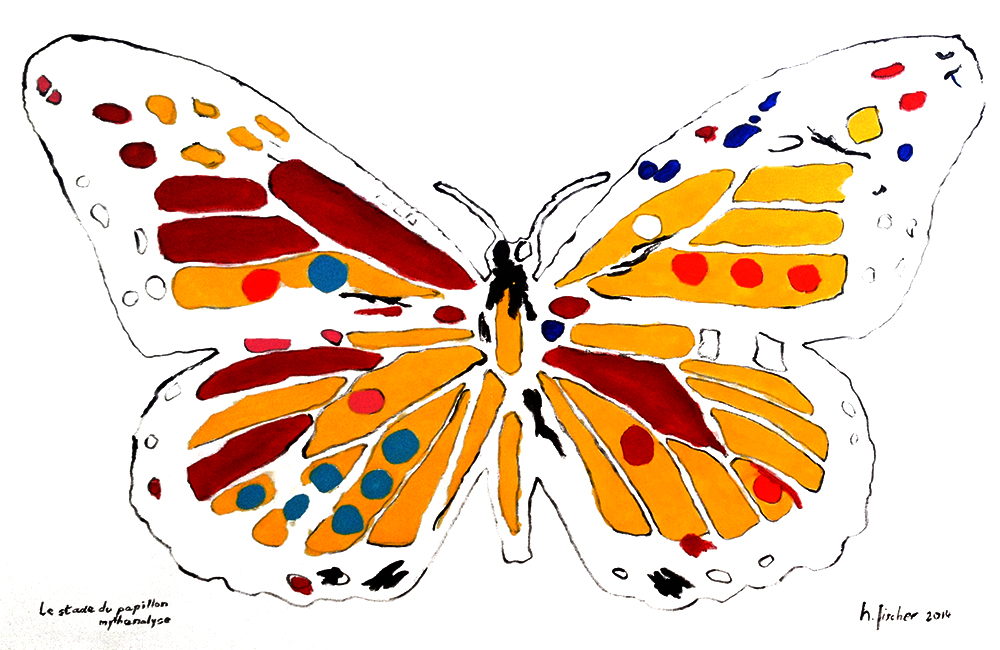

Le stade du papillon - Hervé Fischer

Le stade adulte - Hervé Fischer

Le stade de la conscience augmentée - Hervé Fischer