Internati militari italiani

Maria Immacolata Macioti (sous la direction de)

M@gm@ vol.16 n.1 Janvier-Avril 2018

NU PIEZZ’ ‘I STOFFA , IANCA, R’ ‘A BANNERA - STORIA DI UNA TRASFORMAZIONE NELLA CONTINUITÀ [1]

Mariella Eboli

mariella.eboli@gmail.com

Già professore associato presso la facoltà di Economia dell’Università Sapienza di Roma, ha insegnato materie legate all’economia e politica agraria e rurale e all’economia, anche nelle sedi distaccate di Latina e di Pomezia, sia nella facoltà di Economia che nel corso di diploma in Biotecnologie di Latina e nel corso di laurea interfacoltà in Servizio Sociale (CLaSS). È stata componente del Comitato Scientifico della rivista Ecologia Politica, e referee per diverse riviste, tra cui la Rivista di Statistica Ufficiale dell’Istat e La Questione Agraria. Ha svolto attività di scambio e ricerca sia negli Stati Uniti che in diversi paesi Europei. Ha pubblicato su riviste italiane e internazionali articoli sull’agricoltura, l’ambiente e il benessere, e sull’esigenza di una transizione culturale per contrastare l’attuale crisi economica sociale ed ambientale. Si è occupata di analisi di genere, sia nel mondo agricolo e rurale che nelle professioni accademiche, in specie degli economisti, e presso la Casa Internazionale delle Donne ha partecipato al gruppo Donne in Ricerca sull’economia (DORE). Ha curato, assieme con Lorenza Giangregorio e Piero Leone, il volume Musica Antica – Autoritratto di gruppo, pubblicato nel dicembre 2016, che illustra, con interviste e testimonianze, la storia del CIMA, del cui coro polifonico fa parte a partire dal 1980 fino ad oggi. Ha curato l’edizione delle poesie di suo padre, Mario Eboli, E mo’ currite, Il Filo, 2008. Fa parte del consiglio direttivo del Circolo Gianni Bosio.

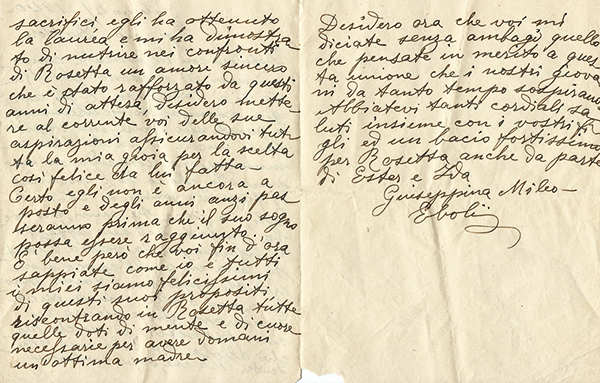

Foto 1 La bandiera di Mario Eboli conservata nella sede dell’ANRP |

Prologo

L’8 settembre 1943, mio padre Mario Eboli, sottotenente di complemento in artiglieria, rientra da una licenza e si prepara a raggiungere il suo battaglione, che dovrebbe essere di stanza a Crespellano, in provincia di Bologna. Quando arriva a destinazione, tuttavia, trova che il battaglione è stato spostato a nuova destinazione. Non si rende conto di che cosa è successo quel giorno, e pensa di godersi il giorno in più di libertà imprevisto soggiornando al miglior albergo di Bologna, il Baglioni.

Solo al suo risveglio il 9 settembre si rende conto che l’hotel è infestato dai tedeschi, che lo hanno scelto come sede del loro comando dopo l’armistizio del giorno prima. Viene immediatamente preso, arrestato, e dopo qualche giorno di detenzione, il 13 settembre, viene caricato insieme con altri ufficiali italiani, su un treno con destinazione il campo di concentramento di Muehlberg in Germania. Uno dei deportati ha con sé una bandiera; nel corso del viaggio, per impedire che cada nelle mani dei tedeschi, viene divisa in tre parti affidate a tre prigionieri diversi. A Mario Eboli spetta la parte centrale, il bianco con lo stemma dei Savoia. La porta con sé fingendo che sia un cuscino, e riuscirà a salvarla per tutto il corso dei due anni di prigionia che seguiranno [2].

A Muehlberg è interrogato e i tedeschi gli offrono due alternative: continuare la guerra entrando nel loro esercito, o lavorare per loro. Rifiuta, e cominciano le peregrinazioni nei vari campi.

Quella che segue è la storia di una trasformazione e di una continuità. La continuità è ben rappresentata da quel pezzo di bandiera, simbolo di patriottismo e fedeltà. Il cambiamento il processo che, nei due anni di prigionia, trasforma un giovane ufficiale fascista entusiasta della guerra in un militare resistente e antifascista – che non lascerà mai quella bandiera, ma arriverà a riconoscervi un significato molto diverso, un’idea di patria e di Italia assai lontana da quella con cui era partito per l’Albania e per la Francia solo pochi mesi prima [3].

Ed è la storia della forza di volontà, della capacità di immaginare soluzioni, di non farsi confinare nella prigione di un presente oscuro, di farsi sorreggere dal pensiero di un futuro tutto da riconquistare grazie a quell’intreccio fra fede nella fortuna e ostinata determinazione che gli ha reso possibile di sopravvivere in condizioni di detenzione, fame e umiliazioni continue, senza soccombere né fisicamente né moralmente.

Atto I

Scena I - Formazione di un giovane ufficiale fascista

Mario Eboli nasce a Sapri, in provincia di Salerno, nel 1917, figlio del medico socialista Nicola Eboli e di Giuseppina Mileo. A cavallo del secolo, il padre era partito per il Brasile, dove aveva esercitato la professione ed erano nati i tre figli maggiori: Nevio, Esther e Ida. Ma una malattia di cuore del padre costringe la famiglia a rientrare in Italia; Nicola Eboli morirà nel 1924 quando Mario, il figlio più giovane, ha solo sette anni. Crescerà tra Salerno e Sapri allevato dalla madre e dalle sorelle maggiori, nel rimpianto di quel genitore così poco conosciuto, la cui immagine lo accompagnerà tutta la vita. Studia a Salerno e a Bari, dove si laureerà in Giuriprudenza nel febbraio del ‘40. Nel 1936, un suo compagno di studi, Guido Vomero, lo invita a trascorrere dei giorni con la propria famiglia a Viggiano, un paese della Val d’Agri, in Lucania. Qui conosce la sorella di Guido, Rosetta, che ha allora 15 anni. I due si innamorano, ma sebbene entrambe le famiglie vedano con favore il loro incontro, dovranno passare quattro anni prima che Mario ottenga la laurea e il fidanzamento possa essere formalizzato con una lettera di sua madre Giuseppina ai genitori di Rosetta.

|

|

Mario Eboli è un giovane di ceto medio-alto, formato da un’educazione fascista, dal culto della grandezza della patria e dell’Impero, che confluisce inevitabimente nell’identificazione fra Italia e fascismo. Il padre della sua fidanzata, medico condotto e dentista, non condivide queste idee e si racconta che, pur amandolo come un figlio, arriverà a buttarlo (provvisoriamente) fuori di casa dopo una discussione politica. In tutte le lettere alla giovane fidanzata traspare l’adesione incondizionata al regime, anche nelle sue forme rituali: «Non ti ho inviato gli auguri per il 1939 perché è tanto radicata ormai l'abitudine di non darli, in noi fascisti per i quali l'anno comincia col 28 ottobre, che non l'ho fatto per alcuno dei parenti ed amici. A mamma ha pensato Nevio ad inviare gli auguri senza che io ci avessi minimamente pensato. 5 gennaio 1939».

Mentre frequenta l’Università a Bari, si impiega presso l’Ufficio Disciplina del partito nazionale fascista di Matera e poi, dal novembre del ’38, alle dirette dipendenze del federale di Matera, e la consuetudine con l’ambiente politico contribuisce a rafforzare l’adesione al regime. Arriverà addirittura a tenere un’apprezzata conferenza sulla razza. E - come in una radicata tradizione di nazionalismo combattentistico studentesco – a vedere nella guerra che si avvicina l’orizzonte di un radioso futuro per il suo paese.

Scrive nel settembre 1939: «Mia adorata, la tua lettera pervasa come non mai dall'amore che so che nutri per me mi ha fatto piombare in una malinconia tale che la gaia compagnia dei miei amici ha dovuto travagliare non poco per farmi tornare ad essere il solito Mario Malinconia rivestita, anzi sostanziata, da un senso indefinibile di tenerezza per la mia buona, cara bimba lontana che vorrebbe con la forza del suo amore allontanare la bufera che sta per scatenarsi e che dovrà coinvolgere con gli altri, l'uomo che Dio le ha destinato. Ma occorre essere forti Rosetta. Nessuno come me ha sempre capito l'assioma della ineluttabilità della guerra per la grandezza della nostra Patria. E tu che sarai la mia compagna, la compagna di uno che ama infinitamente questa Madre adorabile, devi comprendere ed imparare a restare calma in queste ore che sono di angoscia per tutti quelli che non sono italiani. E se realmente la fatale scintilla scoppiasse dovrai rendermi ancora più forte con la forza del tuo amore. Questa forza, Rosetta, sarà per me un talismano, mi difenderà contro le mille insidie del pericolo, me le farà affrontare col sorriso sulle labbra e con il nome della Mamma ed il tuo scolpiti nel cuore. Quello che esigo da te è un compito grave, lo so, ma so altrettanto sicuramente che tu sarai forte, che non avrai debolezze di sorta, che mi amerai sempre, che sarai fiera dell' onore che sarà concesso al tuo Mario di difendere il suolo sacro della Patria e di portare nel mondo con la vittoria, l'Idea di cui son milite fedelissimo» (3.9.1939).

Foto 3 Rosetta Vomero e Mario Eboli |

A suo modo, l’epistolario di Mario Eboli è rappresentativo (anche stilisticamente, con l’ornata e spesso ingenua retorica post-liceale) dell’immaginario di tutta una giovinezza maschile, istruita e fascista. A mano a mano che si avvicina l’entrata in guerra dell’Italia, mentre partecipa a concorsi pubblici per trovare lavoro e potersi formare una famiglia, sente crescere l’ardore patriottico, il desiderio di prendere le armi e la frustrazione per il fatto di starsene con le mani in mano mentre altri combattono già.

«Avrai anche tu sicuramente ascoltato il grande discorso del nostro Capo e come in tutti anche in te la sua voce avrà acceso fremiti di commozione. Quello che l'Italia ha sognato per tanti anni e finalmente realtà, realtà solare che s'ammanterà, tra non molto, dei colori fulgenti della vittoria. Tu non devi avere alcuna paura. Devi essere fiera, stai fiera il giorno in cui la patria chiamerà il tuo Mario. Egli, puoi esserne sicura, saprà fare tutto intero il suo dovere ed il compito gli sarà facilitato al pensiero che lo attende con ansia la bimba che ama tanto. Non puoi immaginare come mi abbia commosso il discorso del DUCE ed esaltato e trasportato col pensiero alla visione di una Patria più grande, infinitamente più potente, irradiatrice del credo nostro eroico che sarà, con la vittoria, il credo dell'Europa nuova. La mia gioia nel vedere esaudito il sogno che anima tutti i giovani di Mussolini è però offuscato dal pensiero che mamma mia e tua e le mie sorelle soffrirete al pensiero stesso che a me dà tanto entusiasmo» (11.6.1940).

«(...) è vero che anche dove sono, lavoro per la patria, ma quanto questo lavoro è meno alto del combattimento! Non è vana retorica la mia ma ti assicuro che dal giorno dell'inizio delle ostilità una insofferenza profonda mi ha preso per questo stare dietro un tavolo mentre altrove divampa la battaglia. Purtroppo, nonostante tutte le mie suppliche, sono ancora qui. A nulla sono valsi i miei sotterfugi, le mie proteste, l'intervento del federale, a nulla. Pare che l’entità trascurabile che io rappresento nel consorzio umano sia ancora resa più trascurabile dal momento che non sono considerato degno di servire la patria in armi. Perfino il corso allievi che si diceva dovesse avere inizio ai primi di luglio pare sia stato differito, con quale collera mia puoi immaginare. Mi è rimasta l'ultima speranza nella compagnia universitaria che dovrebbe essere mobilitata a giorni» (22.6.1940).

Scena II – Arruolato

Finalmente la sua domanda di arruolamento come universitario volontario è accettata, e viene assegnato al XIV artiglieria divisionale, di stanza in Bari. La vita militare non è particolarmente eccitante, ma la trova «preferibile a quella civile» perché «il mio pensiero è rivolto alla Vittoria che i sacrifici e le privazioni di tutti i miei commilitoni preparano grande e superba. (...) Dovrai essere forte solo pregare fervidamente perché le nostre bandiere siano coronate dai lauri della Vittoria» (29.1.1942); «Non si fa che pensare al giorno in cui ci sarà dato l'onore grandissimo di sparare col nostro magnifico cannone contro gli ormai finiti nemici della patria» (20.2.1942); «il pensiero, in specie, di poter essere presto utili alla causa, ci dà tale un entusiasmo da farci apparire facilmente superabili tutti gli ostacoli. Tra poco saremo maestri nell'arte di puntare il cannone e di far partire con le nostre maledizioni 1000 colpi contro il nemico aborrito, saremo impeccabili cavalieri, nonostante le cadute dei primi tempi, ed allora, il sogno potrà divenire realtà, quel sogno di cui ti ho tanto parlato ed al quale spero tu penserai con orgoglio e senza tremare» (12.2.1942).

Foto 4 Collage di foto di Mario Eboli e Rosetta Vomero |

Accoglie con gioia la notizia che i volontari universitari frequenteranno un corso allievi ufficiali, e segue con entusiasmo le prime vittoriose notizie dai fronti.

«Domenica prossima presterò giuramento. Si tratta, prima della guerra, cronologicamente dell'avvenimento più grande della vita del soldato. La quale, tra parentesi, seppure sia dura abbastanza, è pur sempre la più bella che viva l'uomo che si sente, nella nuova disciplina impostagli, un animo nuovo, più giovane, più ardente, più vicino al cuore della adorabile patria. I tempi si accelerano, la primavera è vicina ed è vicino, del pari, il crollo dell'odiato nemico» (5.3.1942).

«Stamani abbiamo solennemente dato il nostro giuramento di fedeltà al re. La festa, squisitamente militare, è riuscita benissimo. Siamo stati impalati per un sacco di tempo sul presentat’arm e abbiamo ascoltato con molta commozione le parole che ci ha detto il comandante del reggimento» (9.3.1942).

«Il bello - come il DUCE preannunciò - è giunto. Proprio pochi minuti fa ho appreso la riconquista di Bengasi. Ricordi le mie profezie? Si stanno avverando ed anche in modo più repentino di quanto io stesso pensassi. È una magnifica risposta che le nostre truppe, avuti i mezzi necessari, danno al nemico, il quale si vantava scioccamente di poter prendere a sua discrezione anche tutta intera la Tripolitania. La marcia è ora cominciata e non si arresterà che alle piramidi e più oltre anche. Oggi per me è stata una giornata magnifica. Il mio animo ha esultato per le gesta dei miei camerati più fortunati che hanno in questo momento l'onore di adoprare le armi contro l'aborrito nemico: ancora più accadrà, però, ne sono sicuro nei giorni che verranno» (4.4.1942).

«Oggi ho appreso con la gioia e con l'orgoglio che puoi immaginare la notizia della resa a discrezione dell'armata greca dell'Epiro e della Macedonia. Ricordi i miei presagi nelle tristi ore che abbiamo attraversato? L'unica cosa che mi dispiace è di non avere contribuito per niente a questa magnifica affermazione delle armi fasciste. Ma chissà che la nostra opera non sia richiesta altrove e dove forse ora non si pensa nemmeno. Stanotte per soprammercato c'è stato allarme in caserma: abbiamo dovuto armarci in brevissimo tempo e stare impalati per 3 ore al fresco notturno» (23.4.1942).

Nella lettera alla fidanzata del 3.9.1939 aveva scritto: «so (...) che sarai fiera dell'onore che sarà concesso al tuo Mario di difendere il suolo sacro della patria e di portare nel mondo con la vittoria, l'idea di cui sono milite fedelissimo». Come in tanta retorica del tempo, c'è una contraddizione tra la difesa della Patria, che avviene per definizione all'interno dei suoi confini, e portare nel mondo con le armi “l'idea”, che significa invadere confini altrui. L'esperienza di guerra di Mario non lo porterà mai in prima linea (e in qualche misura questo gli pesa), ma si svolgerà comunque tutta fuori dei confini della patria. Nel novembre del 1941 è per un breve periodo in Albania: «I disagi che ho affrontato, lievissimi in confronto a quelli sopportati dai camerati più fortunati che hanno vissuto l'epopea della guerra, mi hanno fatto capire tante cose che la vita di caserma non mi aveva fatto entrare nel cervello. Qui la disciplina è severissima come si conviene in un paese che è stato conquistato. Povera cosa gli abitati civili. E, ottime invece le strade costruite dai nostri Genieri o da ditte italiane: selvaggio il paesaggio, infido il carattere di queste popolazioni che pure abbiamo liberato da un servaggio secolare».

Le strade, come sappiamo, sono in primo luogo un'esigenza militare, ma nel discorso nazionale fascista sono anche un richiamo all'eredità imperiale della romanità su cui si fonda la superiore civiltà italica che grazie alle strade si espande su tutto l'impero. Il “selvaggio” paesaggio della poverissima Albania (forse poi non tanto più povera della Lucania rurale di cui aveva consuetudine) è anche una metonimia della natura non civilizzata delle “popolazioni”. Spiega il crollo della Francia - dove è stazionato dal novembre 1942 all’agosto 1943 - con “lo sfacelo morale dei governi” e “la profonda corruzione di tutto un popolo”. Facendo eco ad una diffusa metafora della propaganda bellica, vede la Francia come una “immensa piaga” “corrosa” da un “batterio” che ha “contagiato” il popolo (21.1.43) [4]. Ribadisce l'idea di una Italia culla della civiltà in guerra contro barbari e selvaggi dopo lo sbarco in Sicilia e il bombardamento di Roma, che gli appaiono come una violazione, quasi uno stupro metaforico.

Scrive nel luglio 1943: «Non dimentico mai che nei momenti duri della sua storia l'Italia è stata più grande è che non avremmo avuto il Piave senza le giornate tristi di Caporetto. Dobbiamo vincere: è in gioco laggiù, con il nostro domani, la nostra civiltà, la salvezza delle nostre case, delle nostre donne» (14.7.1943).

«Anch'io, come in questo momento tutti gli italiani degni di tale nome, ho il cuore attanagliato dal dolore nel sentire la bella Sicilia calpestata dai nuovi barbari. Altra fonte di dolore è stato ieri il selvaggio bombardamento di Roma. Il nemico, nella sua cieca rabbia, non risparmia ormai nemmeno le nostre memorie più care, i simboli più grandi di una civiltà che ha informato delle sue leggi eterne tutto il divenire umano» (20.7.1943).

Di nuovo il 12 agosto: «Le sorti della Patria adorata, mai quanto ora in pericolo, sono in cima a tutti i miei pensieri. Non essere gelosa, tesoro. Pensa come essa è minacciata nella sua esistenza stessa, nei suoi tesori artistici, nella sua civiltà, nel suo patrimonio artistico e culturale, nelle sue memorie antiche ed in quelle anche recenti che ora è lecito dileggiare! Giacché altro non si può fare, prega il buon Dio che abbia per questa Italia invasa, per le sue città distrutte, per le sue famiglie in pericolo, uno sguardo ed un aiuto benevolo, che aiuti i governanti a superare la crisi e ad allontanare l'onta del Comunismo che si sveglia».

La data di quest'ultima lettera è significativa. Sono passate due settimane dal 25 luglio: la caduta del Fascismo («che ora è lecito dileggiare») e l'uscita degli antifascisti dalla clandestinità («l'onta del Comunismo che si sveglia»). Ma il 12 agosto è anche la vigilia di un altro giorno cruciale: il 13 agosto, dopo che Roma è stata bombardata una seconda volta, il governo Badoglio la proclama “città aperta”. La guerra continua, ma si avvicina l’8 settembre. Che coglierà Mario Eboli di sorpresa.

L’11 settembre, in stato di detenzione, scrive al futuro cognato Pasquale Locurcio, a quel tempo vice questore di Foggia: «L'armistizio mi ha colto qui a Bologna ove sono praticamente prigioniero. Gli ufficiali tedeschi a cui, per ordine del generale comandante la difesa territoriale, abbiamo dovuto cedere le armi, sono cortesissimi. Sono alloggiato, con altri ufficiali (tra cui 3 generali e molti ufficiali superiori) allo stesso albergo ove sono sceso al mio arrivo e cioè l'Hotel Baglioni. Nulla posso dire per il trattamento. Solo siamo completamente all'oscuro di ciò che avviene nel mondo e non sappiamo quale sarà la nostra sorte».

Due giorni dopo, con gli altri ufficiali, è sul treno diretto al campo di internamento di Muehlberg, poi a Przemysl in Polonia e quindi a Hammerstein, in Pomerania.

Atto II

Scena I – La ditta

È il 23 luglio 1944. Mario Eboli è in campo di internamento da nove mesi.

«Rosetta cara. Non sto a ripeterti quanto scritto a Mamma. Ora desidero invece, ad evitare erronee interpretazioni, spiegare a te e a tutti le ragioni del mio atteggiamento nei confronti della mia vecchia ditta di Matera. Come sai, dopo il fallimento, quando il vecchio proprietario riuscì a ricostruire, sotto altro nome e con capitale straniero, una nuova industria, cercò di rimettere a posto i suoi impiegati. Poiché il proprietario – che tu sai come stimavo – era diventato uno zimbello nelle mani di chi gli aveva prestato i soldi, il quale ultimo spadroneggiava ormai commettendo ogni sorta di disonestà – da me constatate dopo la festa della Madonna [5] e sperimentate a Bologna e nei mesi successivi anche da me personalmente – rifiutai. So che costà non c’è più alcun titolare o rappresentante della ditta, ma ho voluto dirti tutto ciò perché tu sappia come comportarti e spiegarti le mie ragioni. Credo che Lucia sia ora con voi dopo l’arrivo di zio Giorgio [6]. Desidero tanto avere una tua lettera lunga lunga, ma finora, purtroppo, non ho avuto questa fortuna. Speriamo che la Madonnina ci voglia vedere presto al suo monte. Ti penso sempre con tanto affetto. Mario».

È una lettera in codice, talmente trasparente che è curioso che la censura del campo non se ne sia accorta. Il fascismo (la vecchia ditta) è fallito, nel tentativo di ricostituirlo Mussolini si è trasformato in uno strumento nelle mani dei tedeschi - stranieri che fanno da padroni nella parte d’Italia ancora non liberata. Nella lettera scritta nei primi giorni di detenzione all’hotel Baglioni, Mario Eboli riconosceva ai tedeschi un’ineccepibile correttezza; adesso, scrive di essersi accorto fin da allora che commettevano invece «ogni sorta di disonestà». La contraddizione si spiega almeno in parte con la censura, in parte con la retrodatazione nella memoria di una consapevolezza acquisita nel corso della detenzione. Ma sono soprattutto i pochi giorni fra il soggiorno obbligato nel bell’hotel di Bologna e il trasferimento forzato al campo («cinque giorni di viaggio», annota un altro internato, Franco Quattrocchi, «in carro bestiame, sempre chiusi dentro, al freddo, in cinquanta») [7] il momento in cui cadono le illusioni e viene meno lo stereotipo degli irreprensibili e rigorosi ufficiali tedeschi. Infatti il suo rifiuto di aderire alla Repubblica sociale e di arruolarsi nell’esercito tedesco è formulato fin dal primo interrogatorio nel campo di internamento. Nel momento in cui Mussolini diventa uno “zimbello” nelle mani dei tedeschi, crolla definitivamente l’identificazione fra patria e fascismo. Mario Eboli aveva giurato fedeltà al re, non al regime; era in attesa di nomina nell’arma dei carabinieri che, come sappiamo, proprio in nome di questo giuramento rifiutarono l’adesione alla RSI e furono deportati in massa ai primi di ottobre 1943 [8]. Forse non è privo di significato il fatto che il frammento di bandiera che conserva gelosamente è quello con lo stemma sabaudo: la bandiera ha cambiato di senso, e ci penseranno poi i Savoia con il loro comportamento a far sbiadire anche quello stemma.

In una testimonianza resa nel settembre 1945 al comando del Distretto Militare di Potenza, appena tornato a casa dopo la liberazione, riassume la storia della sua cattura e detenzione. È un resoconto fattuale, quasi burocratico; ma emergono almeno due delle ragioni delle sue scelte. In primo luogo, appunto, la fedeltà «al nostro giuramento di soldati», che sorregge e motiva il rifiuto di aderire nonostante le reiterate pressioni e minacce. E poi, «le vessazioni materiali e morali» a cui lui e i suoi compagni di internamento sono sottoposti, non solo dai tedeschi ma anche dai collaborazionisti fascisti, e che non fanno che rinforzare la consapevolezza di essere ormai dall’altra parte.

Al comando del Distretto Militare di Potenza. «Riferisco qui di seguito in succinto gli avvenimenti occorsimi dal giorno della mia cattura a quello della liberazione. L'otto settembre 1943, giunto in Bologna, di ritorno da una licenza concessami per avere avuto sinistrato il mio appartamento in Salerno, seppi dal Comando Tappa che il mio Reggimento (68° Fanteria Batteria di Accompagnamento) di stanza a Crespellano (Reggio Emilia) era stato da qualche giorno dislocato a Bari. Poiché avrei dovuto ripartire per Bari il giorno successivo alloggiai per la notte all'Hotel Baglioni. Alle 7:00 del giorno successivo venni "prelevato" da una ronda tedesca, al comando di un ufficiale, e accompagnato al Comando Difesa Territoriale ove, con il Generale Comandante Ecc. Terziani, si trovava già un folto gruppo di ufficiali. La sera fummo riaccompagnati al Baglioni ove permanemmo già in stato di prigionia, fino al giorno 13. In tale data fummo trasferiti a Muehlberg (Germania) ove subimmo il primo interrogatorio».

La scena è descritta in un memoriale di un altro internato nello stesso campo, il sottotenente Vittorio Corrado. «Giungemmo il 16.9. 1953 al campo IV-.B a Muehlberg. Il 18 arriva una prima commissione, costituita da ufficiali delle S.S. e da alcuni rappresentanti del partito fascista. Dal capo della delegazione fascista apprendemmo la liberazione di Mussolini, la costituzione della repubblica sociale italiana, la formazione di un nuovo esercito, del quale venivamo invitati a far parte senza alcuna pregiudiziale per il giuramento già prestato a S.M. il Re, dal quale ci aveva già prosciolto Mussolini. All’alba del giorno successivo, radunati per un interrogatorio fummo introdotti uno per uno in una baracca alla presenza di ufficiali tedeschi e tramite un interprete fui richiesto se volevo far parte delle SS tedesche oppure del nuovo esercito repubblicano. A queste domande senza alcuna esitazione risposi di no, mentre affermativamente rispondevo all’ultima domanda rivoltami se preferivo rimanere nei campi di concentramento» [9].

Così continua la lettera di Mario Eboli al Distretto Militare. «Fui personalmente interpellato se avessi voluto aderire al movimento repubblicano e arruolarmi o nelle formazioni SS o in quelle repubblicane fasciste, e poiché mi rifiutai, fui, con gli altri che avevano così agito, trasferito in Polonia (campo 327 di Przemysl) ove giunsi nella terza decade di settembre. Da questo campo fui trasferito - a seguito di altre proposte di arruolamento che rifiutai - nel campo II B di Hammerstein, ove giunsi nella seconda decade del gennaio ‘44. In questo campo ho vissuto i mesi più tristi di prigionia per le numerose vessazioni morali e materiali qui eravamo quotidianamente sottoposti. Le autorità tedesche e fasciste tornarono in questo periodo alla carica per indurci ad arruolarci nell'esercito repubblicano o ad aderire al Fronte del lavoro».

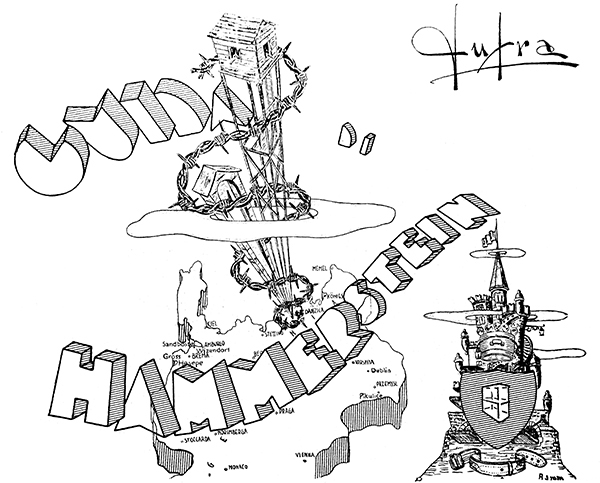

Foto 5 Mappa dei campi in cui è stato internato Mario Eboli, dalla copertina del volume Guida di Hammerstein |

Ma c’è dell’altro. In una lettera alla fidanzata, nel gennaio 1945, scrive: «Prega la nostra Madonnina che abbia pietà di questa umanità che da 6 anni è immersa nel sangue». È adesso, non nelle retrovie del fronte in Albania e in Francia, che si rende conto di che cosa è davvero la guerra, e di quanto è diversa dalla mitologia di cui lo aveva riempito il fascismo, «nu maciello ‘i cristiane, ‘i case, ‘i chiese (...) c’ha afracecato i ccose e ha ‘nzallanute / ‘u cellevriello e ‘u core ‘i tutte quante» [10]. Più di mezzo secolo dopo, ripercorre autocriticamente questa presa di coscienza in una poesia dedicata a un compagno di internamento, e poi in un’altra in cui le immagini del passato sembrano prendere corpo nell’ascesa di un nuovo uomo forte.

«Si' viecchio cumm' a mmè amico caro / 'e nu tiempo perduto assai luntano

'e quanno cu ‘e stivale e ‘a "sahariana" / currevamo cantando Giovinezza. (...)

Quanto tiemp'è passato 'a chillo iuorno / ca sentevemo 'a voce, chella voce

ca nc'addurmette a tutte senza scampo, / facennoce vedè d' ‘a guerra sporca

'a grolia sulamente, no 'a sventura / d' ‘e femmene e d' ‘e ninni muorte accise

quale ca fosse 'a pelle ianca o nera? / O tiene pure tu chisto turmiento

'e nun ave’ capito comme ieva? [11]

Te si’ scurdato, Totore, 'e chill' ato? / Da 'o balcone pur' isso strologava

comme fà chist' int' 'a televisione./ Vann' 'e pecure un' appriess' a l'ata:

facettem' accussì appriess' a isso. / Nc'ero pur' je cu a vocca spalancata;

e parlava 'e l'impero ca turnava / e d' 'a grolia ch' atturnia i militari

ca morono p' 'a patria, pe' l'Italia: / ess' è arrisuscitata, è ncopp' a tutti,

nisciuno pò accumpetere cu essa./ Venette 'a guerra e i povere surdate

cu 'e scarpe 'e cartone e cu 'e scuppette / d' 'o tiempo 'e Galibardo o poco doppo

murettero lassati dint' 'a neve. / 'E mbomme derruparono 'e paesi,

accidettero femmene e guagliune» [12].

Scena II - La nottata

Nelle lettere criptate che scrive dal campo compare un’altra figura allegorica: «la compagnia del conte della Gherardesca» e del «piccolo Ugo». Le lettere vanno scritte su moduli rigati, con caratteri larghi e chiari che rispettino rigorosamente le righe, e ovviamente devono superare il vaglio della censura. Perciò è solo con metafore dantesche che può alludere alla sua compagna più assidua: la fame.

Foto 6 Lettera del 30.12.1943 da Przemysl, arrivata alla famiglia il 6.7.1944 |

Come in tutte le situazioni in cui la privazione della libertà si presenta come il primo passo verso l’annientamento, il primo atto di resistenza è cercare di sopravvivere. La sua famiglia si trova tutta nel Meridione d’Italia, quindi oltre la linea gotica, nella zona liberata dagli alleati. Perciò lettere e pacchi non riescono a passare i confini se non saltuariamente e solo se la complessa procedura è stata correttamente eseguita. I pacchi devono essere preceduti da una richiesta dell’internato, e comunque dal Sud non filtra nulla. La fame cresce, e nazisti e fascisti se ne servono («le diminuzioni progressive di cibo») per convincere i renitenti a cedere.

Il 26 settembre ’43, appena arrivato al campo di Przemyls, scrive alla futura cognata che sta a Roma: «Comunica loro che possono inviarmi due pacchi settimanali da 5 chili l’uno, tramite Croce Rossa. Tentino di scrivermi con lo stesso mezzo, cioè o per la Croce Rossa o per il Vaticano. A loro scriverò appena mi daranno un’altra cartolina. Mi inviino roba da mangiare che non si deteriori (pasta, riso, pane, salame) e un po’ di biancheria. Ti sarei grato se tu volessi inviarmi subito un pacco con un poco di cibarie, sigarette, lucido da scarpe. Tranquillizza tutti. Prega Pasqualino di interessarsi presso il Comando CC.RR. che potrebbe ottenere la mia liberazione».

Il 29 dicembre: «inviatemi subito i pacchi». Il 30 dicembre alla madre: «La mancanza di notizie vostre e di pacchi si fa sentire, ma mi auguro che presto riesca ad avere qualche buona nuova e qualcosa da sgranocchiare, per l’intervento della Croce Rossa, la quale, benefica come sempre, non potrà lasciare noi meridionali in questa dolorosa situazione, mentre i camerati settentrionali ricevono notizie e pacchetti dai loro familiari».

Il 27 maggio ‘44: «Sono ansioso di avere notizie dettagliate. Attendo anche i pacchi, quanti più ve ne riesce spedire, con i viveri già richiesti. Occorrerebbero due pacchi settimanali». Il 1 luglio: «Inviate, appena possibile, pacchi, pacchi, pacchi».

L’appello si ripete accorato in ogni lettera. Cerca di ottenere indirizzi di amici e parenti in Svizzera, in Brasile, in paesi non belligeranti, da cui si possano ricevere pacchi «visto che le patrie istituzioni per la fedeltà alle quali siamo prigionieri, si disinteressano di noi» (6.12.44). Il 13 ottobre ’44 al Consolato Generale d’Italia a Monaco: «Sono un ufficiale che ha la famiglia nel territorio occupato dagli anglo americani e non ho perciò possibilità di ricevere un aiuto qualsiasi che contribuisca a farmi superare questo triste periodo. Mi rivolgo perciò a un fratello italiano, pregandolo di inviarmi un pacco viveri in segno di solidarietà umana. So che il mio appello non resterà vano e per questo ringrazio il per ora ignoto benefattore con viva riconoscenza».

E ancora, a un corrispondente non identificato: «Scrivo a Lei, perché il nome della Sua città è legato alla divisione cui appartenevo prima della prigionia e specialmente al mio bel 68° fanteria. Sono meridionale ed impossibilitato perciò a ricevere aiuti di sorta dei quali il mio fisico ha urgente bisogno. Mi rivolgo a lei perché voglio segnalare il mio nome a una famiglia abbiente di costà che voglia inviarmi i pacchi viveri in gesto di umana solidarietà. Si abbia il mio vivo ringraziamento».

Le “vessazioni” del campo non hanno a che vedere soltanto con la fame: gli internati sono sottoposti anche a un regime quotidiano di violenza nei gesti delle guardie, nella routine degli orari del campo, nelle condizioni materiali di vita. La poesia “’A priggionia” comincia proprio con il racconto della bastonate ricevute per non aver risposto a “chella voce nemica” che lo chiamava col suo numero in tedesco: “du bist dreissig italiano porco / fünzig du, tu non capiscio, avanti”.

Facette nu passo e na mazzata / C’ ‘u fucile me riette miezza ‘a capa.

Carette e mille e mille lucernelle / J’ verette e pensaie: mo’ so’ fernute

‘e brutte cose ch’aggio supportate: / ‘a famme, ‘a sete, i bombardamente… [13].

Quando passa dal campo di Hammerstein, tremendo, a quello di Langwasser, vicino Norimberga, scrive a casa che la situazione è migliorata sia perché si trova ora molto più vicino all'Italia, sia anche perché qui si può stare la sera a leggere anche quando è buio. Ma, come è ovvio in una situazione in cui vige la censura, nelle lettere le tracce della violenza sono ovviamente molto scarse; ne resta traccia nelle poesie, che riprendono i ricordi e gli stati d’animo di quel periodo e delle sensazioni di allora, l’”odio”, la “rabbia”, le maledizioni (“puozze jettà ‘u sanghe”) che ricorda nei versi di un immaginario dialogo col padre.

«Nu sicchio r’acqua ‘nfaccia e j’ capette / Ca steva pe’ ‘ncigna’ n’ata jurnata.

“Sarà cchiù nera ancora ‘e chesta ccà / ‘a jurnata ca vene, pate mio”.

“’Nce vo’ pacienza – me ricette ‘a voce – / Trica, guagliò, nun fa cchiù fessarie (...).

Che t’aggia ri’: adda passà ‘a nuttata» [14].

Scena III – Restare vivi

Passare la nottata significa resistere non solo fisicamente ma anche mentalmente, facendo ricorso a tutte le risorse personali e alla solidarietà con gli altri. In primo luogo pazienza e moderazione: da un lato, la pazienza la esercitava già nel lungo fidanzamento in attesa di potersi sposare; dall’altro, la moderazione e l’autocontrollo: «Io mi so contenere» dice in un’altra situazione in cui occorre trattenere gli istinti vitali, in questo caso il desiderio di buttarsi sul cibo. E invece occorre fare attenzione perché mangiare tanto dopo una lunga astinenza è pericoloso. Sorreggono l’internato l’immaginazione e la memoria: le figure del padre mai conosciuto con cui dialoga mentalmente, della fidanzata, della madre, la visione del futuro quando tutto sarà finito. Sono le immagini che si affollano alla mente quando nel campo si sparge la notizia, purtroppo non ancora vera, che Hitler è morto.

«Che t’aggia dì: ‘o core parpetiava: / turnamm’a casa, è fernuto stu schifo!

Penzav’a mille cose, tutte belle: / Rosetta ca chiagneva d’allegrezza

Dopp’avè spantecato pe’ doie anne / Senza sape’ si ero vivo o morto.

E po’ finalmente ‘o matrimonio, / na casa, ‘e figlie, nu lavoro onesto.

E a fantasia correva a ‘o munno nuovo /Senza cchiù guerre, senza cchiù fasciste» [15].

La ferma determinazione a non arrendersi si sostiene anche con la difesa del proprio orgoglio e dignità: quando chiede alla famiglia non solo cibo ma anche lucido da scarpe, mostra l’orgoglio dell’ufficiale che non vuole farsi vedere dal nemico con gli stivali sporchi. Ma lo sostiene anche la capacità di accettare e orientare l’impatto della fortuna e del caso. Già nelle prime lettere chiamava la fidanzata “il mio talismano”, e per tutta la vita praticherà tutte le forme apotropaiche del folklore meridionale. Nelle lettere e nelle poesie, è la fortuna\sfortuna che fa sì che si trovi nel posto sbagliato l’8 settembre, ma sarà la fortuna che gli permetterà di sopravvivere anche grazie a incontri che lo aiuteranno salvarsi e alla solidarietà dei suoi compagni, che resteranno amici per tutta la vita.

Nel campo di Hammerstein, la fortuna prende la forma della solidarietà con un compagno di baracca: Marco Beltrami, fratello di Filippo, il Capitano eroe della Resistenza in Val D’Ossola. Il padre di Marco, Nino Beltrami, vive a Milano e quindi può inviare pacchi, che Marco condivide generosamente con i compagni di prigionia. Nonostante questo, Marco non regge alle condizioni di detenzione e alle privazioni che ne conseguono, è ridotto pelle ed ossa, rischia davvero di morire. A conferma del fatto che sopravvivenza e resistenza sono indissolubilmente legate, i suoi compagni stessi lo incoraggiano ad accettare il lavoro offerto dai tedeschi: sanno benissimo che non si tratta di un cedimento ma semplicemente della sola maniera di restare in vita. Marco Beltrami uscirà da Hammerstein nel marzo del ’44 e da agosto lavorerà come ingegnere disegnatore in una grande fabbrica di Heydebreck, probabilmente una fabbrica chimica.

Caro Mario ho avuto oggi la tua cartolina dei primi di questo mese dal nuovo lager. «Sono molto contento nel saperti in un lager ufficiale dove come tu dici la situazione è ottima, nonostante che Ugolino sia sempre lo stesso. Penso che tu abbia ricevuto tutte le mie precedenti da qui, dove mi trovo dal primo agosto, e dove lavoro sempre come ingegnere disegnatore in una grossissima fabbrica. Sono rimasto con altri 5 nostri colleghi:tre sono stati rimpatriati per ragioni di salute. Il lavoro è leggero e per tutto ci troviamo bene, tranne il fatto di essere lontani da casa e di qualche visita dello zio Giorgio, che in fondo però opera in nostro favore [16]. Per il tuo bene fisico ti consiglio ancora una volta di seguire il mio esempio, pensando che il cammino deve essere ancora alquanto lunghetto. Sono contento che hai ritrovato i conoscenti di Bologna. E ringraziali molto dei loro saluti che io contraccambio di cuore. E spero stiano tutti bene nonostante la loro età. Salutami molto anche Corrado e Di Maio. Auguri a te e a tutti. Marco.» (28.11.44 lager italiano 5 Heydebreck)

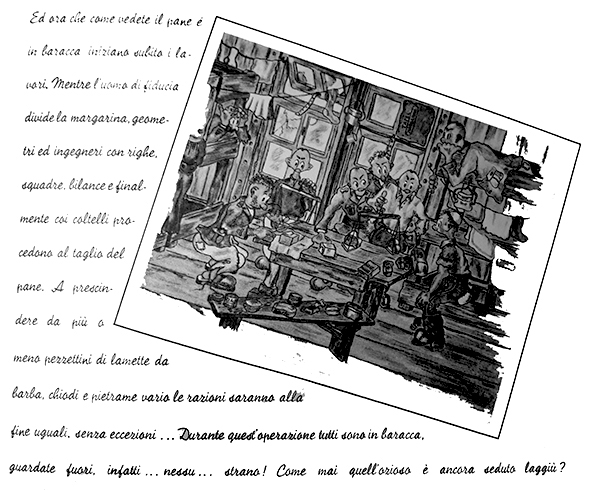

Foto 7 Franco Quattrocchi, La divisione del pane |

I pacchi non sono solo un sostegno materiale, ma anche morale: per gli internati, significano che qualcuno li pensa, che non sono stati dimenticati (e questo è tanto più vero in quanto, avendo la famiglia dall’altra parte del fronte, Mario Eboli rimane a lungo senza loro notizie né aiuto). Quando a fine ’44 viene riformato e rimpatriato, Marco Beltrami fa in modo che suo padre continui a mandare pacchi direttamente a Mario Eboli, che deve quindi a questo provvidenziale aiuto la sua sopravvivenza nel campo. Cercando di contraccambiare, in molte lettere a casa raccomanda ai suoi familiari di mandare a Nino Beltrami delle “specialità meridionali come butirri, salame”, e di ringraziarlo vivamente dei pacchi “che mi hanno permesso di resistere” (12 novembre ’44). Resistere è la parola chiave, che intreccia due significati: restare vivo, e non arrendersi.

Fortuna, moderazione, determinazione sono tratti di carattere personale. Ma la sopravvivenza è anche un processo collettivo che comporta una presa di coscienza. «Durante il periodo di prigionia sono stato adibito per la propaganda anti opzione nei campi di Przemysl (Meribdka) e Nurnberg, ed ho attivamente lavorato negli uffici del comando campo di Gross Hesepe». Gli internati sono organizzati, hanno un loro gruppo dirigente, che prenderà fermamente posizione contro il lavoro coatto e altre violazioni dei loro diritti tanto che persino il comando tedesco, come scrive Vittorio Corrado, «non poté non ammirare la fermezza del nostro atteggiamento». Ed è in questo contesto, anche nel dialogo con gli altri, che Mario Eboli prende definitivamente le distanze dall’indottrinamento in cui si era formato.

Nella poesia sulla prigionia, racconta di uno dei carcerieri che li riempiva di propaganda

«Accummenciaie cu na voce moscia / ricennece ca 'u tiempo era passato

'i magnà a uffe senza faticà / mente ca loro facevano 'a guerra

ai cummuniste, all'americane / a tutt' ‘a gente fraceta e fetente

comm’ai giudei ca so' peggio 'e tutte» [17].

A poco più di vent’anni, aveva tenuto un’apprezzata conferenza sulla razza. Dalla Francia, aveva attribuito il degrado del paese d’oltralpe a un «batterio a due tinte … ha la testa di un ebreo e il corpo che finisce con una falce e martello» (12.1.1943). Adesso si accorge che quelle parole che il regime gli aveva messo in bocca e in testa sono le parole del nemico. Appena tornato in Italia si iscriverà al Partito Socialista, alla Cgil unitaria, alle ACLI. Svolgerà la maggior parte della sua carriera nel settore pubblico occupandosi di sanità e sicurezza sul lavoro. Ed educherà le sue figlie nel rispetto di tutte le diversità, raccontandoci – sin da bambine - la sua prigionia, e sempre notando quanto le loro tremende condizioni di prigionieri fossero incommensurabilmente diverse dall’orrore dei lager in cui erano rinchiusi gli ebrei.

Scena IV Lavoro coatto

Grazie alla convenzione di Ginevra, gli ufficiali erano esonerati dal lavoro civile previsto per tutti i prigionieri dagli accordi del ’44 tra Hitler e Mussolini. Tuttavia, i tedeschi, per i quali la disponibilità di forza lavoro è una essenziale necessità bellica, aggirano il divieto negando agli internati la qualifica di prigionieri di guerra: «….‘a convenzione di Ginevra / parlava ‘e prigionieri: ‘st’italiani /», scrive Mario Eboli, «avìano scurnacchiate a Mussolini; / nun erano prigioniere ma internate» [18].

A Hammerstein, scrive Vittorio Corrado, «Tutte le settimane furono ripetuti gli inviti a collaborare non solo con le armi ma anche col lavoro. Ed a molti parve opportuno profittare di questa possibilità per uscire dalla prigione,m anche se per ciò si faceva baratto della propria dignità. Nel settembre del 1944 di 1800 non eravamo rimasti che seicento decisi a non mollare qualunque fosse stato l’inasprimento delle condizioni di vita». Gruppi di ufficiali vengono costretti alla raccolta di patate, sotto la sorveglianza delle SS; più tardi, dopo le rimostranze dei comandanti italiani del campo, gli internati vengono trasferiti al campo di Gross Hesepe, presso Norimberga, dove le pressioni si rinnovano. «Il 28 febbraio un invito tedesco ebbe un rifiuto generale», al che i tedeschi chiedono al comando del campo di «fornire un elenco di 80 ufficiali giovani» per farli lavorare in una filanda; dopo un altro rifiuto, i tedeschi prelevano gli uomini di cui hanno bisogno, li caricano su tre camion e li avviano al lavoro coatto. Fra loro sono Vittorio Corrado e Mario Eboli.

Il viaggio è tristissimo, per la violenza della coazione, per la visione delle devastazioni della guerra, per l’incertezza sul futuro. Ma quando i prigionieri arrivano a Nordhorn per essere adibiti al lavoro in filanda, la realtà sembra quasi un sogno: tavole imbandite, la comodità di un letto vero con accanto un comodino e la luce elettrica. Solo al risveglio torna l’incubo del lavoro coatto. Poi il malore, e l’infermeria, come riferisce nel rapporto al Distretto Militare al suo ritorno: «Viste vane le minacce e le diminuzioni progressive di cibo, fui con gli altri, rimasti fedeli al nostro giuramento di soldati, trasferiti nella seconda decade di ottobre a Norimberga (Stalag XIII D) donde fui ancora trasferito a Gross Hesepe bei Meppen nei primi di febbraio dell'anno in corso (Stalag 308). Addì 3 di marzo fui inviato al lavoro obbligatorio come risulta dalla dichiarazione a firma del generale di divisione Donato Vox, Comandante italiano del campo e adito al lavori pesanti in una filanda a Nordhorn. Dopo tre giorni fui assalito da una forte forma anginoide che mi fece esentare dal lavoro fino al giorno in cui - per l'avvicinarsi degli anglo-americani - fui con gli altri italiani e stranieri del luogo, incolonnato ed avviato verso l'interno della Germania» (29 marzo ‘45).

Costringere gli ufficiali prigionieri a lavorare per i tedeschi, e in questo modo a collaborare al loro sforzo bellico, sembra una «infamità peggiore della fame». Scriverà Mario Eboli, ricordandola.

«Peggio d’ ‘a famme chesta ‘nfamità [19] / (...) / I’ me truvaie ‘mmiezz’ a chella gente

ca chiagneva, grirava, iastemmava / ‘ncoppa a ‘u cammion nun sapenno niente

‘i stasera, ‘i rimane, ‘a raggia ‘ncuorpo / pe’ chesta ‘nfamità ca capitava

‘i faticà pe’ chiste figli’ ‘e ‘ntrocchia» [20].

Oltre alla violazione dei diritti dei prigionieri, brucia il fatto che, costringendoli al lavoro, i tedeschi obbligano gli internati a collaborare al loro sforzo bellico , a stare in qualche modo dalla loro parte anche dopo che avevano rifiutato di arruolarsi.

«Roppo ca i germanesi inutilmente / avevano cercato si caccuno /

pe’ scanzà ‘a famme, ch’era brutta assaie, / se guaragnasse ‘u pane cu ‘a fatica /

r’esse cu lloro almeno col lavoro, / facettero int’ ‘a capa nu penziero: /

Tanto, ma tu me rice e chi ci penza / a chiste quatto fesse r’ italiane; /

chisse so’ renuciate, badogliane / chisse se so’ anniate a tutto quanto: /

‘a guerra cu i fasciste, a faticà / int’ ‘e fraveche e int’ a na campagna. /

E nun è meglio se nuie l’ubbricammo / a scavà i fuosse addò poi nce mittimmo /

l’arma segreta, chella ca sicure / comm’ se rice vincerà sta guerra? /

Allora sì ca poteno magnà» [21].

Anche qui, tuttavia, Mario Eboli trova un altro aiuto imprevisto, come quello del padre di Marco Beltrami: nell’infermeria dove è ricoverato per una forma anginoide, lavora un medico, il dottor Becker. I due scoprono di avere conoscenze comuni, e scatta una simpatia reciproca che rasenta l’amicizia e consente al prigioniero una libertà di movimento fino ad allora impensabile. Oltre ad aiutarlo a sopravvivere, l’incontro con Becker farà sì che, nonostante tutto, Mario Eboli non dimenticherà mai che non tutti i tedeschi sono uguali.

Epilogo

L’alba

Che i tedeschi non siano tutti uguali è ancora più chiaro nel momento della sconfitta e della ritirata. Gli alleati hanno sfondato il fronte in Olanda, le truppe canadesi si avvicinano, e i tedeschi sono costretti a sgombrare il campo e trasferire i prigionieri verso l’interno della Germania. Quello che Mario Eboli e i suoi compagni vedono non sono più i rigidi autoritari ufficiali nazisti, ma uomini stanchi e sconfitti che – proprio come i loro prigionieri – non hanno altro in mente che la casa e il ritorno.

«I viecchi nun pensavano che ‘a casa / e all’uorto ca avevano lassato, /

‘a mugliera e all’amici r’ ‘u cafè / addó l’ore passavano cuntanne /

fatte luntane cu ‘a birra ca scummava / ‘ncoppa ‘u bancone e int’ a la calimma /

e l’addore r’ ‘a stanza affumecata» [22].

Mario Eboli e il suo compagno individuano uno di questi, più anziano e più vulnerabile, e lo scelgono come destinatario di una messa in scena che gli permetta di fuggire. Si gettano in terra fingendosi malati («Sbaculiamme pe’ fenta tutt’ e dduie / comm’ a imbracune fatte ‘e troppo vino / nce jettamo per terra comm’ a morte») [23] e lo convincono, visto che ormai per i tedeschi è finita, a lasciarli andare – promettendogli di mettere una buona parola per lui quando arriveranno gli alleati vincitori. E così comincia il percorso verso la libertà. Preso contatto con gli inglesi, è presto incaricato di comandare quello stesso campo dove era alloggiato per il lavoro in filanda. Riferisce al Distretto: «Riuscito a scappare durante la marcia potetti presentarmi il giorno 2 aprile alle avanguardie inglesi. Fui incaricato dall'ufficiale dell’Intelligence Service, il quale mi interrogò, a fungere da ufficiale di collegamento presso il comando inglese per tutti gli italiani della città di Nordhorn. Di qui fui trasferito al campo di Lingen con le funzioni di interprete prima e di comandante italiano dopo ed infine di comandante di un campo internazionale di Displaced Persons. Da quest'ultima località, dopo avere regolato in collaborazione con le autorità inglesi e polacche il rimpatrio dei numerosi italiani della zona, sono stato a mia volta rimpatriato il 3 di settembre di questo anno».

Il suo primo gesto nel nuovo campo è di far ammainare la bandiera nazista e riportare finalmente alla luce quel frammento di bandiera che nei due anni in cui lo ha tenuto gelosamente nascosto ha cambiato significato e annuncia adesso la visione di un’Italia liberata.

«‘U iuorno ropp’ ‘ncoppa a bannarola / cummannaie ca mettessero ‘a bannera: /

“Saglie lla ‘ncoppa e leveme sto panne / ca sbattenne cu ‘u viento parla ‘i morte. /

Mettimmene n’ata cosa: nu lenzuolo!” / Ma po’ m’allicordaie ch’j’ tenevo /

int’ ‘u cuscine ‘i paglia arravugliato, / mille e mille visite scampanno, /

nu piezz’ ‘i stoffa, ianca, r’ ‘a bannera: / ‘u brucchiere cu ‘a croce tricolore. /

Me l’avevano data i generali / che s’erano spartute ‘u verde e ‘u rosso. /

S’aizaie int’all’aria sta pezzolla / Stette nu poco ferma e appena ‘u viento /

N’alliccaie na ferza, me parette / Priata ‘i sbendulià, ca me dicesse /

“A nuttata è passata e mo’ currite”» [24].

Note

[1] Ringrazio mio marito Alessandro Portelli per la creativa revisione editoriale e per i molti utilissimi suggerimenti.

[2] La bandiera è oggi conservata all’interno del percorso multimediale “Vite di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-1945”, allestito nella sede dell’ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari) a Roma.

[3] Questa storia è ricostruita a partire dell’epistolario familiare, prima, durante e dopo la prigionia, soprattutto con la sua futura moglie Rosetta Vomero, e dalle poesie scritte anni dopo da Mario Eboli in dialetto cilentano raccolte nel volume “E mo’ currite”, di cui la più lunga e suggestiva, “’A priggionia”, racconta i due lunghi anni tra la sua cattura il 9 settembre del 1943 e il ritorno in Italia nel settembre del ’45.

[4] Si veda, per esempio, il foglio volante diffuso a Roma dopo il primo bombardamento: “Le tribù selvagge scagliate contro Roma”, in cui si affermava che gli equipaggi erano formati “in prevalenza da americani negri … l'infetto [corsivo mio] presidente Roosevelt ha voluto per ulteriore sfregio mandare i suoi uomini peggiori, i negri, le nuove tribù selvagge” cit. in De Simone C., 1993, pp. 266-67.

[5] Allusione all’8 settembre. La festa della Madonna di Viggiano si svolge la prima domenica di settembre.

[6] “Lo zio Giorgio” significa “gli inglesi”: la Lucania faceva parte del Sud occupato a quel punto dagli Alleati. Più avanti, riprende e arricchisce l’allegoria: Nino Beltrami il 13.9.44scrive «Lo zio Giorgio ha ora con se tutti i nipoti del cugino Leopoldo e la zia Franciasca [sic] si è recata in villeggiatura sulle nostre Alpi!» (ad Annibale Beltrami, 13.9.1944).

[7] Quattrocchi F., Guida di Hammerstein,album di disegni e diario compilato durante l’internamento, pubblicato privatamente, senza indicazione di data e di pagina. Nella seconda di copertina si legge: «Il presente album nacque senza alcuna pretesa artistica nel settembre '44 in Pomerania, nel campo di prigionia per ufficiali italiani lager II B. Una rara scatoletta di latte condensato giunto dall'Italia inesorabilmente guasto diede allora la possibilità di averlo un po' appiccicoso ma rilegato. Ogni abitante del lager con mani scarne lo sfogliò. Ne trasse degli allegri sorrisi. Ne rimase entusiasta. Anche perché, forse, quel persistente odore di latte gli ricordava gustosi latticini o l'alito del bambino che a casa attendeva il "babbo prigioniero". Una borraccia da alpino ne nascose i disegni nelle tante perquisizioni, permettendo che si trasferisse con noi a Norimberga e a Gross Hesepe e che oggi in Italia si presentasse a te fratello di prigionia (…)».

[8] Ma lui non lo sa: crede anzi che se le autorità tedesche avessero conferma della sua nomina nell’Arma potrebbero rivedere la sua posizione. Nella lettera al futuro cognato scrive: «Tu potresti adoperarti il mio favore cercando di far venire subito la nomina nei carabinieri». Il 13 settembre, sul punto di salire sul treno, ripete: «Tu potresti far molto per me ottenendo che il comando generale dei Carabinieri chiarisca la mia posizione».

[9] Vittorio Corrado, memoriale dattiloscritto, Avellino, 20 ottobre 1945, nell’archivio Mario Eboli: su1800 ufficiali presenti nel campo, solo 200 aderiscono.

[10] Un macello di cristiani, di case, di chiese (...) che ha sfracellato le cose e ha rincitrullito / il cervello e il cuore di tutti quanti, ‘A priggionia, in “E mo’ currite” pp.22-23.

[11] Sei vecchio come me, amico caro / di un tempo perduto molto lontano, / di quando con gli stivali e la “sahariana” / correvamo cantando Giovinezza. / Ti ricordi, Renato, com’era bella / la nostra Salerno? Suonavano le onde / su quello scoglio dove andavamo a ricci; / e anche d’inverno l’aria del mare / attraversava profumata le porte chiuse / portando con sé sogni e speranze / di terre lontane, di belle donne. / Quanto tempo è passato da quel giorno / che sentivamo la voce, quella voce / che ci addormentò tutti senza scampo, / facendoci vedere della guerra sporca / solo la gloria, non la sventura / delle donne e dei bambini morti ammazzati / quale che fosse la pelle, bianca o nera? / Ce l’hai anche tu questo tormento / di non aver capito come andava? Renato, ivi, p.94.

[12] Ti sei scordato, Salvatore, di quell’altro? / Dal balcone pure lui sproloquiava / come fa questo in televisione. / Vanno le pecore una dietro l’altra: / facemmo così dietro a quello. / C’ero pure io con la bocca spalancata; / e parlava dell’impero che tornava / e della gloria che attornia i militari / che muoiono per la patria, per l’Italia: / essa è resuscitata, è al di sopra di tutti, / nessuno può competere con essa. / Venne la guerra e i poveri soldati / con le scarpe di cartone e con i fucili / del tempo di Garibaldi o poco dopo / morirono lasciati nella neve. / Le bombe distrussero i paesi, / uccisero donne e bambini. ‘O Cavaliere. Cunto ‘ncoppa a nu capuzziello, ivi, p.63.

[13] Fece un passo e una botta / mi dette col fucile sulla testa. / Caddi e mille e mille stelline / vidi e pensai: adesso sono finite / le brutte cose che ho sopportato: / la fame, la sete, i bombardamenti, ‘A priggionia, ivi, p.11.

[14] Un secchio d’acqua in faccia e io capii / che stava per cominciare un altro giorno. / “Sarà più nera ancora di questa qua / la giornata che viene, padre mio”. / “Sì, ci vuole pazienza – mi disse la voce – / Calma, ragazzo, non far più fesserie / come quella che hai fatto poco fa. / Il sergente ha capito la bestemmia / “Che tu possa sputare sangue”: lui l’ha sentito / nei vicoli e nei casini del quartiere. / Che dirti: deve passare la nottata”, ‘A priggionia, ivi, pp. 11-12.

[15] Che devo dirti: il cuore batteva forte: / torniamo a casa, è finito questo schifo! / Pensavo a mille cose, tutte belle: / Rosetta che piangeva d’allegria / dopo avere spasimato per due anni / senza sapere se ero vivo o morto. / E poi finalmente il matrimonio, / una casa, i figli, un lavoro onesto. / E la fantasia correva al mondo nuovo / senza più guerre, senza più fascisti. Hitler è muort’, ivi, p.36.

[16] Ovviamente, si riferisce ai bombardamenti alleati.

[17] Cominciò con una voce moscia, / ci disse che era finito il tempo / di mangiare ad ufo senza lavorare / mentre loro facevano la guerra / ai comunisti, agli americani, / a tutta la gente fradicia e fetente / come i giudei che sono peggio di tutti. ‘A priggionia, ivi, pp.15-16.

[18] La convenzione di Ginevra / parlava di prigionieri: questi italiani / avevano sbeffeggiato Mussolini; / non erano prigionieri ma internati. ‘A priggionia, ivi, p. 13.

[19] Peggio della fame è questa infamità. ‘A priggionia, ivi, p. 11.

[20] Io mi trovai in mezzo a quella gente / che piangeva, gridava, bestemmiava / sopra il camion non sapendo niente / di stasera, di domani, pieni di rabbia in corpo / per questa infamità che capitava / di lavorare per questi figli di puttana. ‘A priggionia, ivi, p. 14.

[21] Dopo che i tedeschi inutilmente / avevano cercato se qualcuno / per scansare la fame, ch’era brutta assai, / si guadagnasse il pane con la fatica / di stare con loro almeno col lavoro, / gli venne in testa un pensiero: / Tanto, ma tu mi dici chi ci pensa / a questi quattro fessi di italiani; / questi sono rinnegati, badogliani / questi si sono opposti a tutto quanto: / alla guerra con i fascisti, a lavorare / nelle fabbriche e nella campagna. / Non è meglio se noi li obblighiamo / a scavar le fosse dove poi metteremo / l’arma segreta, quella che sicuramente / come si dice vincerà questa guerra? / Allora sì che potranno mangiare.‘A priggionia, ivi, p. 12.

[22] I vecchi non pensavano che alla casa / e all’orto che avevano lasciato, / alla moglie e agli amici del caffè / dove le ore passavano raccontando / fatti lontani con la birra che schiumava / sopra al bancone e nel calore / e nell’odore della stanza affumicata.‘A priggionia, ivi, p. 23.

[23] Vacillammo per finta tutti e due / come ubriaconi sbronzi di troppo vino / ci gettammo per terra come morti.‘A priggionia, ivi, p. 24.

[24] Il giorno dopo sul pennone / comandai che mettessero la bandiera: / “Sali là sopra e leva questo panno / che sbattendo col vento parla di morte. / Mettiamoci un’altra cosa: un lenzuolo!” / Ma poi mi ricordai che io tenevo / nel cuscino di paglia arrotolato, / mille e mille visite scampando, / un pezzo di stoffa, bianca, della bandiera: / lo scudo tricolore con la croce. / Me l’avevano data i generali / che si erano divisi il verde e il rosso. / S’alzò nell’aria questo panno / stette un poco ferma e appena il vento / ne leccò un lembo, mi parve / contenta di sventolare, che mi dicesse / “La nottata è passata e ora correte”. ‘A priggionia, ivi, p. 27.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com