Le mythe de la maîtrise du risque dans les sociétés modernes

Jawad Mejjad (sous la direction de)

M@gm@ vol.13 n.2 Mai-Août 2015

LE FUNAMBULE ET LE PARERGON

Xavier Jeudon

xavierjeudon@free.fr

Spécialisé dans les rapports qu’entretiennent cirque, cinéma et pensée, est responsable de la cellule vidéo de l’Hôpital Necker - Enfants Malades, et responsable technique du Programme International pour le Langage de l’Enfant (PILE) mené en lien avec Paris V, Paris VII, Ariana Pharma, le LISIF et l’ISIR (CNRS).

Loin de la fascination qu’exerce la chute depuis l’époque romantique, le funambule fait quotidiennement l’expérience d’une prise et d’une maîtrise du risque. Promesse de renouveau pour Baudelaire dans La mort, cette plongée « au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau » est la figure de la perte de repères, de l’attrait pour la mort, un au-delà, seule issue possible d’une modernité qui déjà envisage la modification anxiogène des limites physiques de l’action humaine à travers les révolutions technologiques. Adorno réactualise dans Minima Moralia cet attrait de la chute, dans laquelle « le sujet s’abandonne à un danger inconnu qui, dans un renversement vertigineux, promet du plaisir ». Désir du lâcher prise, de la sensation du corps se décontractant à l’extrême, du moment de la plongée dans le sommeil, la chute est l’abandon romantique par excellence.

La danseuse de corde, Henri de Toulouse-Lautrec, 1899 |

Le funambule nous refuse pourtant cette chute, ne nous fait éprouver ce vertige qu’indirectement, cette sensation de plongeon que par anticipation sadique. La mise en scène circassienne de l’équilibre en danger est pourtant l’une des plus fascinantes qui soient. Faisant du risque un spectacle, le funambule évolue sur un fil, nous renvoyant aux premières sensations de la marche, mal assurée, hésitante et tellement audacieuse. La psychologie du développement, avec des expériences telles celle de l’orphelinat de Loczy en Hongrie nous enseigne que l’évolution psychique et motrice de l’enfant nécessite une importante part de stabilité, d’identique, de déjà vu et une petite part d’inconnu, de nouveauté, de risque. La pédiatre hongroise Emmi Pikler confrontée à un grand nombre d’orphelins dans l’immédiat après-guerre à Budapest développe une prise en charge qui vise à diminuer les changements de personnels auprès des enfants et laisser à ces derniers la liberté d’entreprendre, à leur rythme, des découvertes, des prises de risque. Face au trop évident besoin de stimulation, l’institution s’était en effet focalisée sur l’apport de jeux, exercices, encadrements de professionnels variés. Malgré ces efforts particuliers pour se démarquer des orphelinats dortoirs, les enfants présentant des troubles psychiques restaient majoritaires. Introduisant un socle stable, via une nurse référente et une part de variation décidée par le tout petit, la pouponnière Loczy réussit à diminuer les développements psychiques pathologiques. La liberté de mouvement, la possibilité de se mettre en déséquilibre, en danger en partant d’une base rassurante transforme l’expérience de l’inconnu en une source de plaisir, de connaissance de soi et de développement.

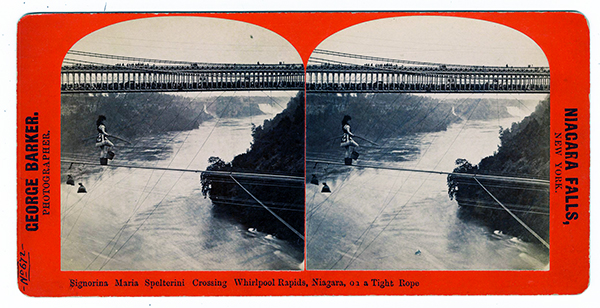

C’est également dans cette alternance de déjà vu et de nouveauté que réside à la fois l’attrait et la difficulté du spectacle circassien. Une fois un mouvement vu par le public, le funambule se doit de varier. La répétition du geste, si risqué soit-il, est perçu par l’observateur comme moins dangereuse. L’idée que la répétition limite le risque, est tout à fait paradoxale, plus on répète la situation risquée, plus nous la rendons habituelle, plus nous l’expérimentons et plus nos réflexes et nos gestes s’affinent. Et paradoxalement, plus nous multiplions la prise de risque, plus l’accident est probable. L’équilibre du funambule est aussi à trouver entre l’aisance du professionnel entrainé et le manque de prudence du professionnel usé par la routine. Au danger de voir son corps se briser au sol s’ajoute celui de voir sa carrière menacée par le rejet du public, avide de renouveau. Le funambule, travaillant au quotidien son équilibre se doit donc, de prendre des risques, mais aussi de donner l’illusion d’une première fois, simuler le danger là où il est pourtant contrôlé. La fausse chute ou le numéro du faux débutant merveilleusement incarnés par Chaplin dans Circus ou par Pee Wee Herman dans Big Top Pee Wee sont les prototypes de cette question. Toute la puissance du faux chère à Nietzsche se retrouve ici, le vrai risque ne suffit pas, et pour reprendre Guy Debord, seul le spectacle existe. A cet égard, le dispositif spectatoriel du cirque est résolument moderne, tout y est spectacle, la piste mais aussi les autres spectateurs. Toile de fond du numéro circassien, le spectateur est lui-même acteur pour le spectateur d’en face. Le rire se communique d’un côté à l’autre du chapiteau. Brisant le paradigme du théâtre et de son spectacle frontal, le cirque créé par Astley en 1768 reprend la forme antique circulaire. Se faisant, il introduit l’idée d’une pluralité des points de vue, d’un relativisme de la vision et invite le spectateur à s’imaginer à une autre place. Spectateur à la position fluctuante, l’amateur de cirque peut alors s’imaginer en lieu et place du circassien. C’est ce que ne manqueront pas de faire nombre de peintres et plasticiens tels Max Beckmann, Cindy Sherman, Bruce Nauman ou Hugo Rondinone avec leurs portraits de l’artiste en clown. Partager la place centrale du circassien, c’est aussi partager le danger, c’est d’ailleurs autour de ce partage du risque que s’est construit le cirque romain. Le spectacle du cirque antique est tout autant un divertissement qu’un avertissement. C’est la possibilité donnée d’exprimer une pulsion scopique sadique mais aussi l’opportunité de rappeler que chaque membre de l’assistance pourrait se retrouver au centre, que la vie de chacun dépend de la clémence de l’empereur ou de son représentant local. Transposition moderne de cette intégration virtuelle du spectateur dans le spectacle, la 3D porte ses premiers regards, en photographie noir et blanc, sur le funambule. Figure moderne, d’autant plus s’il s’agit d’une funambule, elle incarne l’artiste risquant sa vie pour son art. Grâce par exemple au double cliché permettant la restitution en trois dimensions, les amateurs de sensations fortes peuvent en 1876 partager le vertige de l’italienne Maria Spelterini au dessus des gorges du Niagara.

Circus, Charles Chaplin, 1928 |

Faire semblant de chuter, se déséquilibrer est une vraie prise de risque, mais elle ne l’est que spectatularisée. Ce spectacle, sur le fil, est celui de l’entrée dans la modernité, système d’attente opposé au sensationnel des gros titres de presse décrit par Adorno. Placé du côté du réinvestissement du corps, la représentation circassienne joue le rôle de contrecarre, dans un dix-neuvième siècle s’industrialisant et une modernité hyberbolisante. Spectacle délicat d’un corps placé en équilibre entre ciel et terre, échappant à l’attraction de la chute. Le fil est également un système de représentation temporel entre déjà passé et futur connu d’avance, sauf accident. Placé sur le fil, l’acrobate est sur la voie la plus étroite possible, limité dans ses déplacements, il doit pourtant exprimer sa personnalité, son originalité. Par là, le funambule refuse d’entrer dans le système moderne dépeint par Adorno, « omniprésent » et « totalitaire ». Sa mise en danger est une présentation de la fragilité et des limites de l’Homme. Combat d’un homme contre ses propres limites, le funambule donne à voir ses difficultés à être. Il se dévoile, s’accepte et le montre dans un même mouvement.

Maria Spelterini traversant les gorges du Niagara, George Barker, 1876 |

Il est une chose plus dure encore pour un funambule que la gesticulation ou le déséquilibre surjoué, c’est l’immobilité. Beaucoup moins spectaculaire, l’absence totale de mouvement est la difficulté suprême. L’on n’est jamais si proche de la chute qu’en restant figé. Ceci est également l’enseignement que l’on peut tirer des travaux de René Thom et de sa théorie des catastrophes. Tout système à plusieurs variantes tend vers un point de rupture. Si le temps fait partie de ces variantes, le système ira à la catastrophe, même, et parfois davantage, si les autres données sont constantes. Intégrer le mouvement, le déséquilibre, est, comme pour les premiers pas de l’enfant, le moyen d’avancer, de créer, de découvrir le monde. La chute, la catastrophe n’est pas la conséquence directe du mouvement, de la prise de risque. Elle est le destin naturel de tout système. Dans Esquisse d’une sémiophysique: physique aristotélicienne et théorie des catastrophes, le mathématicien français catégorise la rupture en sept grandes formes catastrophiques. Le travail de l’artiste, comme celui du jeune enfant, est de mettre son corps en mouvement, d’introduire une variante personnelle dynamique dans l’équation. C’est de choisir dans quel sens se produira le déséquilibre, quelle forme prendra la rupture.

C’est en jouant sur le moment de la rupture, de la chute que le funambule capte l’attention. Il donne un corps à cette question de la limite et semble nous proposer une adaptation douce au risque là où le dompteur parait s’opposer plus frontalement au risque. Depuis les études d’Edward T. Hall à Palo Alto sur les distances culturelles ou naturelles qui régissent les rapports à l’autre, nous savons qu’il n’en est rien et que cette apparente distinction n’est qu’une différence de spatialisation de la limite. Le dompteur, tout comme le funambule joue avec la frontière. Dans La dimension cachée, l’anthropologue décrit cette ligne de démarcation où l’on passe dans la sphère intime. Limite que l’on teste dans les rapports de séduction, que l’on apprivoise dans chaque nouveau rapport et qui chez chaque individu diffère en fonction de son histoire, sa culture et son degré de sympathie avec celui qui lui fait face. Hall s’intéresse aux lions et aux tigres, espèces difficilement dressables et pour lesquelles les circassiens utilisent les réactions naturelles à cette dimension cachée. A quelques centimètres près, en fonction de chaque félin, le dompteur trouve la distance de l’indifférence, de l’avertissement sonore, de l’avertissement gestuel et de l’attaque.

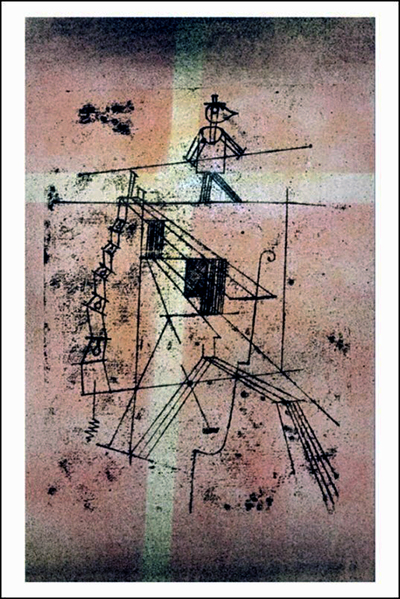

Le funambule, Paul Klee, 1923 |

La frontière est-elle le lieu du spectacle ? C’est cette question de la frontière, du parergon qui chez Jacques Derrida vient définir l’art. Se démarquant de l’idée du parerga, cadre anecdotique, décoratif, et pour tout dire préjudiciable à la belle forme chez Kant, Derrida trouve dans le cadre du tableau l’enjeu de l’art moderne. L’arrivée de la photographie et plus encore celle du cinéma bouleverse la définition, et donc les limites de l’art. Comme l’écrit Walter Benjamin « on ne s’était pas demandé d’abord si cette invention même ne transformait pas le caractère général de l’art ». Le cinéma, art composite selon André Bazin touche à toutes les formes d’art, les questionne, s’y frotte. Selon Alain Badiou, le cinéma n'est pas seulement fait du mélange des autres arts, il a pour tâche propre de les « impurifier ». Art frontalier, il a pour charge de contenir tous les glissements qui ont envahi le champ des arts en brouillant les frontières entre l'exhibition de la parole, la danse ou le cirque, entre la peinture, la sculpture ou la photographie. Impurifiant les autres arts, le cinéma met sur le devant de la scène la question de la limite de chaque art, met en danger les prérogatives et les définitions de chacune des formes installées dans une définition académique. Qualifié de dixième muse par Cocteau, le cinéma fait revivre cette notion mêlant art, technique, science et récit. Il trouble la classification hégélienne des beaux arts en travaillant la création d’espace, prérogative de l’architecture, le jeu sur les volumes de la sculpture, le cadre de la peinture, la narration de la littérature et le rythme de la musique. Pour reprendre Giorgio Agamben, « comme l’a montré Gilles Deleuze, l’image dans le cinéma (et pas seulement dans le cinéma, mais en général dans les temps modernes) n’est plus quelque chose d’immobile, n’est plus un archétype, c’est-à-dire quelque chose hors de l’histoire: c’est une coupe elle-même mobile, une image-mouvement, chargée en tant que telle d’une tension dynamique. C’est cette charge dynamique qu’on voit très bien dans les photos de Marey et de Muybridge qui sont à l’origine du cinéma, des images chargées de mouvement. C’est une charge de ce genre que Benjamin voyait dans ce qu’il appelait une image dialectique, qui était pour lui l’élément même de l’expérience historique. L’expérience historique se fait par l’image, et les images sont elles-mêmes chargées d’histoire ». Le mouvement concerne le cinématographe à plus d’un titre, la croix de Malte n’entraîne pas seulement les photogrammes, elle met en mouvement la pensée de l’art, pointant le déplacement, comme moteur de création. L’impureté dynamique, vivante devient le maître étalon de l’art. Ce n’est évidemment pas au cœur de chaque art, en son centre de gravité, qu’il se redéfinit et se met en danger. C’est à sa frontière.

Le travail sur le parergon implique de définir ce qui est et n’est pas dans l’œuvre, ce qui peut et ne peut pas être nommé œuvre. Ce faisant, la notion de parergon, de bord devient une question centrale de la pensée esthétique. Dans La vérité en peinture, Derrida affirme qu’« un parergon vient contre, à côté et en plus de l'ergon, du travail fait, du fait, de l'œuvre mais il ne tombe pas à côté, il touche et coopère, depuis un certain dehors, au-dedans de l'opération. Ni simplement dehors ni simplement dedans. Comme un accessoire qu'on est obligé d'accueillir au bord, à bord. Il est d'abord l'à-bord. ». Les Vieux souliers aux lacets de Van Gogh, pris en exemple par Derrida incarnent cet à-bord, ils sont la figuration du parergon. Le tableau de Van Gogh n’a plus d’ergon, il est tout entier parergon, chaussures laissées là par le funambule avant de monter sur sa corde, elles sont l’à côté. Le hors-champ de l’action venu grignoter le cadre puis l’œuvre. La frontière apparaît toujours comme une menace. Sur le fil, cette menace se précise. Le bord, abîme pour le funambule, est le lieu du questionnement et du danger. C’est en acceptant le risque que cette limite devient lieu de création et d’expression.

Vieux souliers aux lacets, Vincent Van Gogh, 1886 |

Concept moderne s’il en est, le parergon révèle la structure de l’œuvre d’art. Donnant et interrogeant les limites de l’œuvre, le parergon oblige à se questionner sur le rapport de chacun des éléments de l’œuvre, ou hors de l’œuvre à ce bord. Le hors de l’œuvre devient alors hors-d’œuvre, mise en bouche de l’œuvre. La cimaise, la scénographie prennent toute leur place. Le travail par exemple d’un plasticien-vidéaste-peintre-sculpteur-photographe-pianiste (frontières là encore floues) comme Michael Snow ne peut se définir en tant qu’œuvre et non-œuvre tant la circulation et la présence des spectateurs participent à la découverte et à la perception des créations de l’artiste canadien.

Penser le dedans et le dehors de l’œuvre d’art, c’est pour rejoindre Derrida penser « ce qui concerne intrinsèquement la valeur de beauté et ce qui reste extérieur à son sens immanent de beauté. Cette requête permanente – distinguer entre le sens interne ou propre et la circonstance de l’objet dont on parle – organise tous les discours philosophiques sur l’art, le sens de l’art et le sens tout court, de Platon à Hegel, Husserl et Heidegger ». Penser la frontière en art, c’est prendre un risque, celui de devoir repenser la philosophie de l’art. C’est se questionner sur la nécessité d’une distinction entre goût et beauté, sur la place de l’affect (aisthesis) dans le jugement esthétique, sur le besoin de pouvoir dire « ceci est beau ».

La pensée moderne et l’art contemporain ont concentré leurs attaques sur le parergon, sur la limite entre les arts, entre l’œuvre et le non-œuvre. Ce mouvement s’accompagne naturellement d’une crise du logos. En s’en prenant au cadre, le parergon s’en prend à la définition des concepts, cela nourrit la crise du discours qui se développe durant tout le XXe siècle. Pionnier de cette problématique, le cirque naît sans dialogue, sans structure narrative et donc sans logos dans une Angleterre où la ligne de texte est taxée. Ni discours, ni d’ailleurs métadiscours, ne sortiront véritablement du cirque jusqu’à l’apparition du cirque nouveau.

Pour Jacques Derrida « le philosophique enferme l’art dans son cercle mais c’est aussitôt laissé prendre son discours sur l’art dans un cercle. Comme celle du tiers, la figure du cercle s’impose à l’ouverture des Leçons sur l’esthétique [Hegel, 1818-1830] et de L’origine de l’œuvre d’art [Heidegger, 1935]. Très différents dans leur visée, leur démarche, leur style, ces deux discours ont peut-être en commun, comme intérêt commun, d’exclure ce qui vient alors, du dedans comme du dehors, les former, fermer, border. Et si c’était un cadre ». La figure du cirque, micro-monde mis en lumière, monade leibnitzienne, révèle l’enfermement de nos pensées. Illustrant le Nietzsche de Par delà le bien et le mal, le cirque ne nous propose pas d’éternité individuelle, mais un système cyclique hors de tout jugement moral. Bordé par le spectateur, et donc par soi-même, le spectateur du cirque peut dormir tranquille. Le monde tourne rond. Tout se déroule comme en répétition. Chaque représentation est d’ailleurs la répétition de la précédente et de la suivante. Mais au cirque, le risque est là, voir le show s’interrompre, ne plus savoir si l’accident fait partie ou non du numéro, s’interroger donc sur les limites du spectacle. Observer les spectateurs en face, épier leurs réactions, contempler les siennes par la même occasion. Le risque met en mouvement, le cercle se transforme en tourbillon. Le spectateur devient son propre spectacle. Observer les bords, penser le parergon est surtout un moyen de connaissance de soi. Poussé à l’extrême dans les traits autistiques qui voient les patients se fasciner pour les coutures ou les plis, toucher la frontière c’est toucher ses propres limites. Le parergon de l’œuvre d’art, tout comme le fil du funambule est un medium de connaissance intime. A l’image du moi-peau de Didier Anzieu pour le corps, le parergon permet de questionner ses propres limites, celles de ses catégorisations, celles de sa sémiotique intime, celles de ses mécanismes de penser. Dans notre jugement esthétique, quelle est la part de l’éducation, de l’habitude, de la réaction à la culture dominante ? Quelle est la frontière de notre définition personnelle de l’art ? Juge-t-on chaque nouvelle œuvre pour ce qu’elle est ? La connaissance, ou la reconnaissance de l’artiste nous pousse-t-elle à déplacer cette frontière ? Sommes nous plus indulgents ou plus exigents lorsque l’on juge l’œuvre d’un artiste que l’on apprécie ? La place, mais aussi la souplesse du parergon surgissent aussitôt le concept avancé. C’est ainsi notre capacité d’adaptation, nos mécanismes de penser, nos structures mentales que le parergon met en lumière. En nous convoquant physiquement, le funambule nous éveille lui aussi à cette introspection mais en y ajoutant la notion de risque. Se placer à la frontière, sur le fil, est toujours risqué. C’est sans doute la place la moins confortable, celle où l’on apprend le plus de l’Autre, mais surtout de soi. Place qui permet de connecter les choses entre elles, de faire le lien entre les arts, entre les œuvres, entre l’œuvre et le dehors pour le parergon.

Comme le note Derrida, le parergon « démonte les oppositions conceptuelles les plus rassurantes ». Chaque dichotomie, chaque tentative d’ordonnancement, de séparation, de hiérarchisation se trouve confronté à la question de la limite, qui devient, bien plus que tout autre élément l’enjeu du concept qu’elle vient borner. Sujet paralysant parfois comme peut l’être le vertige, la frontière, en dévidant son fil, fait apparaître la structure et oblige à la penser ou à la repenser. Mise en abîme, la notion de parergon attaque l’opposition conceptuelle entre l’ergon et le parergon. Derrida, tel le funambule se met lui-même en danger en explorant ce concept. La notion de parergon est si riche qu’elle devient elle-même, avec la modernité, le lieu de la nomination, de l’échange, de la connexion, de l’apparition de la structure : le lieu de la modernité et du risque.

C’est en marchant sur ce parergon que le funambule utilise chaque déséquilibre, chaque prise de risque pour faire un pas de plus, questionnant notre rapport au danger, à la limite, à nos propres limites, à celle du spectacle et du monde.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com