Mappe domestiche: la casa e le sue memorie

Marina Brancato (a cura di)

M@gm@ vol.9 n.3 Settembre-Dicembre 2011

CASA: BANALITÀ… OPPURE PAESAGGIO

Augusto Debernardi

augudebe@gmail.com

Presidente Iniziativa Europea (www.iniziativaeuropea.it); Laureato in Sociologia all'Università degli studi di Trento è stato componente dell’équipe del Prof. Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste.

Qualche annetto fa, in verità potrebbe essere l’anno scorso 2010, proprio

nella Sicilia palermitana venne fuori un manifesto pubblicitario molto

“equivoco”, in rosa. Lo propongo. Con esso si esprimeva un invito a cambiare

stile. L’invito entrava ed entra nella percezione multipla del quotidiano

e così diventa “normale”, banale con qualche cosa che nulla ha a che fare

con il banale, il vacuo. Ma a partire da qualche cosa che colpisce, che

non è comune come la figura in rosa del dittatore del terzo reich. Ci

fu però una reazione anche da parte dell’Associazione dei Partigiani che

scrissero anche al sindaco della città la loro indignazione ed avversione

a questa pubblicità. Il punto di questa comunicazione pubblicitaria è

grosso modo l’abolizione del limite – ovvero ciò che per definizione non

si raggiunge – per cui l’infimo diventa norma. Con un linguaggio un po’

più scurrile e popolare, da angiporto e con un po’ di inferenza induttiva

si potrebbe dire che nella nostra società sarebbe possibile anche svolgere

il ruolo di “rappresentante delle merde finte”. Si troverebbero comunque

clienti anche se esse sarebbero delle copie della merda d’autore, dei

falsi. La merda d’autore, infatti, l’abbiamo già avuta, anzi “merda d’artista”.

Piero Manzoni ne fece 90 scatole nel maggio 1961 e divenne celebre. Le

vendette a peso d’oro (pesavano ca 30 gr cadauna). Ora sono nelle collezioni

di mezzo mondo. Era un modo di shoccare, di strapazzare l’arte.

Qualche annetto fa, in verità potrebbe essere l’anno scorso 2010, proprio

nella Sicilia palermitana venne fuori un manifesto pubblicitario molto

“equivoco”, in rosa. Lo propongo. Con esso si esprimeva un invito a cambiare

stile. L’invito entrava ed entra nella percezione multipla del quotidiano

e così diventa “normale”, banale con qualche cosa che nulla ha a che fare

con il banale, il vacuo. Ma a partire da qualche cosa che colpisce, che

non è comune come la figura in rosa del dittatore del terzo reich. Ci

fu però una reazione anche da parte dell’Associazione dei Partigiani che

scrissero anche al sindaco della città la loro indignazione ed avversione

a questa pubblicità. Il punto di questa comunicazione pubblicitaria è

grosso modo l’abolizione del limite – ovvero ciò che per definizione non

si raggiunge – per cui l’infimo diventa norma. Con un linguaggio un po’

più scurrile e popolare, da angiporto e con un po’ di inferenza induttiva

si potrebbe dire che nella nostra società sarebbe possibile anche svolgere

il ruolo di “rappresentante delle merde finte”. Si troverebbero comunque

clienti anche se esse sarebbero delle copie della merda d’autore, dei

falsi. La merda d’autore, infatti, l’abbiamo già avuta, anzi “merda d’artista”.

Piero Manzoni ne fece 90 scatole nel maggio 1961 e divenne celebre. Le

vendette a peso d’oro (pesavano ca 30 gr cadauna). Ora sono nelle collezioni

di mezzo mondo. Era un modo di shoccare, di strapazzare l’arte.

L’opera di Manzoni

L’opera di Manzoni

Oggi è quasi tutto uno strapazzo, un infimo che non va a scuotere né il

perbenismo né l’ipocrisia; anzi li fonda attraverso i suoi addolcimenti.

Dunque la banalità del quotidiano, del dejà vu, dell’esperienza può girarsi

(shift) in altro, in composizione. Non è una novità, se si pensa al lapsus

che facciamo nel semplice discorso parlato o scritto. Ciò che è banalità

di errore diventa segno che rimanda a cose ben più complesse.

Così anche la casa, ciò che rappresenta il bene privato più caro agli

italiani, non sfugge a questo andazzo. Abbiamo ben poco da dirci, ben

poco da dire “uffa basta con questo sociale” con “basta con questo assistenzialismo”,

con “basta con questa sociologia civile”. L’argomento è un po’ più complesso.

Molto più complesso perché è ricco di snodi e di rimandi non solo sociologici.

Partiamo dal recente numero della rivista “Fogli di informazione”. La

gloriosa rivista a cui si è dedicato dal suo nascere Paolo Tranchina,

piscologo e psicanalista junghiano, e che fin dagli anni ’70 si è occupata

di diffondere le riflessioni e le azioni della psichiatria di comunità,

del lavoro di trasformazione istituzionale a partire dal gruppo formatosi

intorno a Franco Basaglia e con lui. In questo ultimo numero, nel senso

del cronos, l’attenzione si concentra proprio sul tema della casa, la

casa per chi altrimenti sarebbe oltremodo istituzionalizzato.

Chi scrive questo articolo ricorda che nella sua vita professionale si

è sempre imbattuto in questo problema, quello della casa appunto. Si è

arrovellato con una serie di domande: “come fare a trovare casa agli ospiti

di un manicomio? Come fare a trovare casa agli ospiti – si fa per dire

– del dormitorio pubblico? Come fare a trovare casa per chi si separa

e non ce l’ha più? Come fare a trovare casa per chi scappa da paesi in

guerra o oltremodo poveri? Come trasformare il come in cosa fare e dunque

con quali risorse.”

Tutte domande che anni fa trovavano la distanza abissale dalle attenzioni

delle pubbliche assistenze. Per gli emarginati non erano previsti punteggi

dei bandi per le case popolari, né aveva senso pensarli. Aleggiava su

di essi l’alone che fu piuttosto caro ad alcune persone di CL che mi erano

venute a trovare quando nel 1977 lavoravo ancora al dormitorio pubblico

Gaspare Gozzi di Trieste. Era l’alone o lo stigma proprio della teoria

della cultura della povertà di Oscar Lewis. In sintesi detta "cultura

della povertà" ricorda l’espressione e la trasmissione di atteggiamenti,

condotte, linguaggi e modi di pensiero tipici delle classi subalterne

che, accompagnando l'individuo dalla nascita, lo condurranno alla ripetizione

ed alla reiterazione del suo stato di "povero" socialmente inteso, conformandosi

pertanto all'immagine che di lui ha la società, in una sorta di auto-etichettamento,

di profezia che si auto avvera. Sotto un altro punto di vista è una forma

di secessione socioculturale: il povero accetta di comportarsi da povero,

introiettando la sua condizione di esclusione sociale. Alcuni di essi

la imputeranno alla società, altri alla propria incapacità, altri ancora

a un destino individuale avverso, mentre per alcuni (pochissimi per la

verità), la povertà sarà addirittura giudicata una scelta di vita. In

buona sostanza, il “culturalmente” povero (o quasi povero) non programma

la propria vita e non riesce a sviluppare relazioni sociali e culturali

adeguate a una positiva integrazione sociale, se non all’interno della

sua stessa cerchia. E spesso, il "culturalmente" povero giudica inutile

qualsiasi tentativo di ascendere socialmente per sé e per la sua cerchia

familiare e sociale.

In queste riflessioni ho sempre trovato un senso di autocompiacimento

da parte dell’osservatore, del tipo “che ci posso fare”, “che volete che

vi dica”, “chi è causa del suo mal pianga se stesso” e così via. Tutte

considerazioni funzionali allo stato dell’immobilismo. Non era ancora

il tempo del coefficiente – o indice – messo a punto da Corrado Gini.

Né tanto meno dei diritti di cittadinanza! Il coefficiente di Gini misura

la diseguaglianza di una distribuzione. É dunque spesso usato per misurare

come si colloca il reddito ovvero la sua diseguaglianza. Avremo valore

0 con massimo di uguaglianza e valore 1 con il massimo della disuguaglianza.

Così sull’onda di questi ragionamenti possiamo dirci che a fronte un salario

medio di 750,00 euro mensili per i giovani di oggi gli affitti sono intorno

a 1000 euro mensili (dati CGIL-Sunia, 2011). Dunque i nostri giovani dal

futuro sequestrato si trasformano in “bamboccioni forzati”. A loro sarà

appannaggio soltanto – e non è poco – la resilienza.

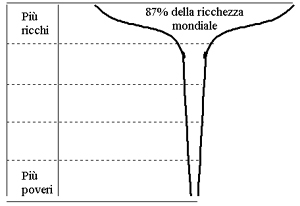

L’indice di Gini ci stimola a mettere in evidenza cosa accade a livello

mondiale nel rapporto ricchezza-povertà. É un rapporto che dà vita ad

una figura interessante, da occasioni allegre, di festa. Infatti a livello

mondiale abbiamo il “calice della disuguaglianza”.

Per l’ Italia

ricordiamo alcuni dati su fonte Istat del 2007. Nel 2006 le famiglie che

vivono in situazioni di povertà relativa sono 2 milioni 623 mila e rappresentano

l’11,1% delle famiglie residenti; si tratta di 7 milioni 537 mila individui

poveri, pari al 12,9% dell’intera popolazione. La stima dell’incidenza

della povertà relativa (la percentuale di famiglie e di persone povere

sul totale delle famiglie e delle persone residenti) viene calcolata in

conformità a una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua

il valore di spesa per consumi al di sotto della quale una famiglia viene

definita povera in termini relativi. La spesa media mensile per persona

rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due componenti che,

nel 2006, è risultata pari a 970,34 euro (+3,6% rispetto alla linea del

2005)” […].Tenendo conto di quanto detto, nel 2006 la stima dell’incidenza

di povertà relativa è risultata pari all’11,1%, valore che, con una probabilità

del 95%, oscilla tra il 10,5% e l’11,7% sull’intera popolazione.

Per l’ Italia

ricordiamo alcuni dati su fonte Istat del 2007. Nel 2006 le famiglie che

vivono in situazioni di povertà relativa sono 2 milioni 623 mila e rappresentano

l’11,1% delle famiglie residenti; si tratta di 7 milioni 537 mila individui

poveri, pari al 12,9% dell’intera popolazione. La stima dell’incidenza

della povertà relativa (la percentuale di famiglie e di persone povere

sul totale delle famiglie e delle persone residenti) viene calcolata in

conformità a una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua

il valore di spesa per consumi al di sotto della quale una famiglia viene

definita povera in termini relativi. La spesa media mensile per persona

rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due componenti che,

nel 2006, è risultata pari a 970,34 euro (+3,6% rispetto alla linea del

2005)” […].Tenendo conto di quanto detto, nel 2006 la stima dell’incidenza

di povertà relativa è risultata pari all’11,1%, valore che, con una probabilità

del 95%, oscilla tra il 10,5% e l’11,7% sull’intera popolazione.

Se si osserva con attenzione la figura del calice della disuguaglianza

si notano alcune particolarità. Se osservate, esso manca completamente

del piede (ossia la sua base)… forse è sottinteso, che sia la povertà

stessa? Penso proprio di sì, cioè quella cosa che porta alla cosiddetta

“autoreferenzialità” del sé – se si segue la teoria di Lewis - per la

stragrande maggioranza degli abitanti umani del pianeta. Tutti coloro

che si collocano nello stelo del calice della disuguaglianza – forse più

simile alla coppa di champagne - sono autoriproduttori della loro povertà!

Così reciterebbe la teoria della povertà. Ma a ben pensarci il peso totale

di tutti coloro che stanno nello stelo – l’80% dell’umanità – fa sì che

detto calice non abbia nemmeno bisogno di una base. Basta l’umanità, non

vi pare?

Qualcosa non quadra. Si potrebbe più facilmente dire di questi ‘poveri’

che sono acculturati, che hanno introiettato valori altrui etc… ma che,

come si sa bene, la povertà può essere ridotta “nonostante” l’identificazione

operativa che si ha con lei! Questo modo di ragionare porta a creare cose

inutili, effimere, auto compiacenti che volgono al ben poco se si instaurano,

invece, delle relazioni volte all’emancipazione ed alla liberazione. Come

nel caso del ‘mio’ lavoro sul campo a Trieste (manicomio e dormitorio).

Per me, per noi la casa era (ed è) il primo mediatore positivo del bisogno

ontologico della protezione o sicurezza. Dove si riproduce il sé. E fa

piacere ritrovare questo senso nella presentazione al n. 17/18 dei fogli

di informazione (terza serie) da parte di Maria Pia Teodori: “la casa

è fondamentale perché risponde ai bisogni primari collegati allo spazio

e quindi all’identità, al senso di sé ed all’autostima delle persone”.

Nella ricerca che la rivista presenta, ovvero una valutazione rigorosa

per l’inserimento in abitazioni” (DSM “F. Basaglia” dell’ASL TO2 e della

Cooperativa Sinapsi) si percepisce la centralità operazionale dell’opportunità

di vivere in luoghi normali per tutte le persone che sono a rischio di

istituzionalizzazione. Programma Case Supportate (PCS) conclude la sua

valutazione dicendo fra l’altro che tutte le persone sono soddisfatte

in termini di qualità della vita. Quale produzione di senso avrebbe attribuire

come proprietà a queste persone inserite in abitazioni col PCS il concetto

di “autopovertà” come diceva l’antropologo americano ancora qualcuno ce

lo dovrebbe spiegare bene. Già, se così non fosse avremmo sicuramente

sentito dire della ‘alta democraticità’ di un\una povero\a nel caso di

un suo matrimonio con un\una ricco\a. Ma non ne siamo stati mai testimoni.

Del contrario lo siamo stati parecchie volte. Non solo. Non ci sentiamo

di denegare ciò che produce l’istituzionalizzazione: la trasformazione

della persona umana in un essere senza diritti, senza soggettività, senza

identità, senza personalità. L’istituzionalizzazione che può essere eterodiretta

come nel caso delle società in cui le ideologie diventano capziose e integrali

oppure coercitiva nel caso delle inclusioni\reclusioni in registri totali

(carceri, manicomi, collegi, caserme…).

La casa, anche quando diventa mediatore dei soggetti “poveri”, entra nella

paesaggistica di una città, di un territorio e diventa momento centralissimo

del paesaggio dei sé. “Paesaggio” è un concetto per cui devo dire grazie

a Carla Gallo Barbisio per lo stimolo che mi ha dato e per la sua formalizzazione.

Mi permetto allora di proporre un mio pezzo su questo punto tratto appunto

dalla nostra rivista “Paesaggi di resistenza” (facilmente scaricabile

in formato pdf, essendo esaurita, dal sito www.iniziativaeuropea.it).

Il paesaggio si costruisce attraverso registri affettivi, estetici ed

azione ed è modellato dai processi metaforici figurati e poetici. Nel

paesaggio avviene il viaggio della vita che non smette mai di creare meraviglia,

dove possibile e impossibile, materiale immaginario concorrono a formare

la nostra identità e l’identità dei luoghi della nostra vita. Il paesaggio

rende più agevole la distanza di colui che studia, che ricerca, che riflette

perché entra come elemento terzo e consente una presa di distanza grazie

alla quale possono prendere forma paure, desideri, sogni, azioni, progetti.

Insomma l’onnipotenza narcisistica può essere abbandonata così come l’egocentrismo

deformante. Il paesaggio come la persona è pieno di ombre, di frammenti

ed è anche disordinato e necessita di un’azione di ricomposizione, di

restauro e di recupero della memoria. Magris lo paragona alla stratificazione

archeologica di segni. Così il paesaggio comincia a dare segni di sé quando

il racconto inizia e dà allora significato e senso dell’umana esperienza.

Si rappresenta, attiva cioè quella funzione della mente che è anche incontro

di operazioni ed affetti, origine di ogni attribuzione di senso, radice

della nostra identità e di quella degli altri. Dare importanza a qualcosa

e a qualcuno significa sottolineare che si desidera che siano conservati

nella nostra mente ed in quella di chi ascolta perché sono riportati all’attenzione

e dunque viene implicato anche il mondo del desiderio inconscio. Il paesaggio

unisce, crogiola, confonde, disvela, coinvolge.

Quando ci fermiamo in un posto sulla superficie della terra e lasciamo

andare lo sguardo e di solito per ammirare o guardare il panorama, come

per far aderire noi stessi al posto e per fissarlo nella sua staticità

nei nostri recettori mnemonici. Si resta anche estasiati nel momento della

vista, la bella vista appunto, nella fissità propria del panorama. Non

appena i nostri occhi, i nostri sensi si abituano e cominciano a riprendere

le loro funzioni che sono quelle della ricerca di stimoli, il panorama

diventa il paesaggio, visione più dinamica alimentata dalle vite che vi

accadono, dai movimenti prima scotomizzati, dalle increspature provocate

dal vento, dallo stormire delle chiome, dal volo delle rondini che sposta

l’aria, dal gioco che fanno le luci e le ombre nel loro rincorrersi, dai

rumori che ti portano a trovare le loro sorgenti e così via. Noi dialoghiamo

con questo paesaggio, in cui coesistono più essenze, più discipline, più

teorie. Il senso dell’ascolto – che è, come dice il prof. Socco che insegna

progettazione urbanistica al Politecnico di Torino, un processo di seriosi

percettiva, di significazione cioè – ci fa scoprire le contraddizioni

ma anche la nostra capacità di affrontarle in modo nuovo per ridurre le

tensioni. Quelle stesse che ci portano i nervi allo scoperto attraverso

i recettori interni ed esterni. I centri del linguaggio si attivano e

ci fanno dire parole che quasi sempre trovano qualcun altro a sentirle

od ascoltare. Il paesaggio diventa rappresentazione quando viene trasformato

in parole, immagini, racconti. Le rappresentazioni danno visibilità e

significato al paesaggio attraverso l’integrazione delle immagini mentali

e le disposizioni relazionali di sé e degli altri e la raccolta ed integrazione

dei contenuti e delle caratteristiche cognitivo-affettive di queste immagini

che si collocano dentro le personali esperienze. E siamo agli sviluppi

di self-identity e place-identity per la costruzione di un’identità a

garanzia di apertura al diverso. Si parte dal paesaggio.

La forma del dialogo diventa la misura della reciprocità in cui ciascuno

ascolta i punti di vista di tutti gli altri del paesaggio e rivede il

proprio in relazione a quanto sentito dagli altri e viceversa, in parità.

Dialogo non è uguale a dialettica, non c’è idealistica contrapposizione,

ma incontro per cercare insieme ciò che non è ancora chiaro e per rimettere

forma al paesaggio che è il nostro “terzo dato”, per mettere a frutto

ciò che è solo intuito e dunque necessità di chiarezza e di rimettere

a posto le visioni.

C’è sempre una mancanza, una necessità, una sofferenza in questo paesaggio

– che è legato alla “nostalgia” (che richiama sempre ed ovunque le nostre

madri originarie) – che vuole ritornare il nostro Paradiso (perduto).

Le cose non accadono per caso, come se ci fosse una intenzionalità dei

luoghi, delle cose, degli eventi, delle azioni. Alcuni studiosi parlano

della inintenzionalità addirittura delle scelte razionali che portano

a stati non voluti e non previsti per riaffermare il primato della razionalità

Comunque ciò che accade può essere narrato. Ecco, l’utilizzo del dispositivo

della parola che permette di predisporre l’azione consapevole che è esattamente

il contrario del passaggio all’atto (quello che molti di voi, di noi,

per intenderci, chiamano ‘raptus’ oppure “gesto folle”) che i più esperti

chiamano anche acting out. Col racconto, col narrare e rinarrare si risolvono

problemi antichi in maniera nuova ed anche creativa.

Attenzione ogni scoperta di “individualità” comporta una frattura – lo

sanno bene gli psicologi dell’infanzia e gli analisti – una separazione,

un distacco. L’io non è più fuso con il materno. L’io è separato dal noi.

E allora la narrazione ha il compito di far vivere il ricordo per conoscere

e per fare accettare al tempo stesso la perdita, il distacco (evitando

così gli acting out). L’identità, di cui oggi si parla molto e se ne abusa

altrettanto, è costruita attraverso il racconto e parte dal Paesaggio

che tutto comprende e fonde nelle origini dove non c’è conflittualità

ma protezione infinita e progredisce dal “me medesimo” (l’invarianza che

mi fa riconoscere dagli altri come me stesso) alla “ipseità” cioè alla

diversità dallo stato originario e dunque mi rende consapevole che posso

essere diverso da come sono (l’ipseità, ha un carattere privato e si coglie

bene nel mantenimento nel tempo di un impegno.) Ed il Paesaggio introduce

la “terzietà” che ci fa ben comprendere che il dialogo non è solo più

tra due persone ma c’è un altro elemento con cui entrare in rapporto.

Dopo l’io ed il tu c’e qualche cosa che rassicura, anzi che è la prima

costruzione simbolica che ci ha fatto sperimentare la bontà dell’altro

(il primo tu) e l’attendibilità del rapporto con l’altro e dunque la incolumità

anche senza l’Azione dell’onnipotenza originaria del me stesso e della

sua fusione simbiotica con la madre. Ed eccoci, così, alla vita libera

e creativa, nel paesaggio, il nostro.

Il paesaggio si guarda, si percepisce, si vive e si racconta. É luogo

della memoria e del tempo, per questo suscita tensioni quando viene offeso.

E le offese sono milioni. Ma se qualche cosa appartiene al paesaggio state

certi che prima o poi viene alla ribalta, si voglia o meno. Nemmeno il

potere più feroce lo può impedire. In breve e il nostro monumento non

intenzionale!

Un esempio concreto, contemporaneo e pratico. Quando si è superato il

manicomio, trasformandone il registro fino alla sua eliminazione legale

ed a Trieste anche pratica – e ricordiamo che legale non vuol dire pratica

– si sono creati dei microcosmi come i centri, gli appartamenti comunitari.

Anzi, una prima micro comunità creata a Trieste nei paraggi del viale

XX Settembre, era stata intitolata a Frantz Fanon (Port-de-France, Martinica

25/7/1925 – Washington 6/16/1961). Gli abitanti di questo microcosmo nuovo

erano persone anziane che già erano state all’o.p.p. e poi al dormitorio

pubblico Gasparo Gozzi.

Alcune persone esterne al processo, compiaciute della nostra mancanza

teorica – così esse dicevano – probabilmente o più semplicemente stupidamente

reazionarie, parlavano di piccoli neo-manicomi. Evidentemente non avevano

la dimensione del “micro” e del “macro” e dunque del microsistema, mesosistema,

esosistema, macrosistema. Nemmeno nel loro essere parlamentari o dirigente

aziendale. (ma questa è un’altra storia).

Possiamo dire che solo apparentemente la casa è questione di banalità

quotidiana, essa è a pieno titolo questione di paesaggio e dell’universo

dei diritti di cittadinanza. Non è un caso oggi che a fronte di risorse

limitate si scatenino tentativi di eliminare dalle scene dei diritti cittadini

più a rischio povertà come gli immigrati. Certo, vengono posti dei problemi,

ma non è certo con l’esclusione la soluzione ad essi. Quando operavano

avevamo visto che per una città di 200mila abitanti un 6/7mila abitazioni

erano sfitte, non abitate. Certamente non tutte erano abitabili, ma sicuramente

potevano rappresentare un più che sufficiente monte “risorsa-abitativa”.

Il punto è piuttosto una questione di leggi e di dispositivi amministrativi.

E sarebbe così facile trovare sia il numero e sia l’esatta ubicazione

delle case libere, non usufruite. Con l’analisi dei contatori dell’acqua

si raggiungerebbero dei numero altamente attendibili e significativi.

Infatti quei contatori che non segnano mai nessun consumo di acqua indicano

facilmente l’assenza di vita in quelle mura! Ecco un modo di raggiungere

un altro limite, non con la pubblicità ma con l’osservazione di un banale

contatore dell’acqua. L’infimo come indicatore di una qualità possibile,

per nulla effimera e per questo temuta. Come la casa, come il bene più

anelato ed amato dagli italiani e per il quale si inventò la prima imposta

patrimoniale dell’era contemporanea (ICI) ed ovviamente a carattere federalistico

(comunale, appunto).

Nel libro “Le reti di pietra: dai residui manicomiali alle pratiche e

modelli per il superamento. Sociologia clinica e pratica psichiatrica”

(ediz. Centro di documentazione di Pistoia, 1997) che ho curato indicavo

appunto un percorso possibile per la totale de istituzionalizzazione in

abitazioni e\o residenze familiari di tutti gli ospiti che componevano

i cosiddetti residui manicomiali della regione Friuli Venezia Giulia.

Fra scuole dismesse, colonie, case, foresterie, latterie sociali etc.

etc. i volumi non solo sarebbero bastati ma sarebbero stati iper abbondanti!

E solo considerando i beni di proprietà pubblica.

Con lo studio dal titolo “il nuovo habitat possibile: pianificazione e

transistituzionalizzazione dei residui manicomiali, curato dall’ing. Franco

Shenkel indicavamo i percorsi possibili. No, non eravamo ingenui, eravamo

potenzialmente degli amministratori accorti. O meglio, eravamo persone

che utilizzavano la loro creatività connettendo, orientando, unendo elementi

pre-esistenti in combinazioni nuove, utili. Banalmente utili. Utilizzando

il disordine che altrimenti è spreco, utilizzando, nella fattispecie,

il disordine lasciato dal mancato uso, da dismissioni di fatto di molte

cubature edili, riconvertendole ad altri usi: case per chi ne era sprovvisto,

case per chi era stato per anni ed anni in manicomio. Accorti ed attenti

a sviluppare e riutilizzare le risorse esistenti riconvertendole senza

ricorrere ad ondate di cementificazione. E ciò vale ovunque, purtroppo.

I mediatori dei bisogni ontologici come nella fattispecie la “casa” mettono

in moto le ombre dei paesaggi e spesso, troppo spesso ne rimangono oscurati

ed inerti. Ma così facendo mettono anche in evidenza non tanto la spinta

antipolitica, quanto piuttosto l’incapacità della politica di affiancare

ed usare le nuove professionalità che emergono nel territorio. Vuoi per

conflitti di interessi, vuoi per timore di svolgere la funzione di empowerment

altrui fatto è che le nuove professionalità vengono rigettate. Eppure

si sarebbe trattato di rigenerazione urbana di un ampio territorio, di

mettere in campo azioni generatrici di rinnovamento con potenzialità molto

aperte ma certamente incisive, anche sul sistema di sviluppo., a partire

dall’edilizia, dalla casa.

Oggi, la testimonianza a riguardo della “casa data a persone con problematicità”

necessita del ricorso al metodo scientifico. Ce lo racconta la rivista

dei “fogli di informazione” che cito all’inizio della presente narrazione.

Come se i diritti dovessero sempre subire verifiche e sempre essere messi

in forse. Insomma… i poveri, i malati, gli emarginati non riescono mai

ad essere “molto democratici”. Né l’estabilishment ad essere altrettanto

molto democratico nei loro confronti. Nel processo di concretizzazione

dei diritti (a vivere in una casa) ricordiamo che alcuni anni fa l’assessora

della regione F.V.G. ai lavori pubblici ha raccolto e proposto con successo

una idea nostra e del sindacato CISL: dare contributi per installare ascensori

nei condomini dove risiedono persone anziane e\o invalide. Era Federica

Seganti. Da parte mia poi, come presidente dell’ITIS ho finanziato e fatto

progettare il “condominio solidale” dove anziani potevano vivere in appartamenti

improntati alla domotica e con vicini parenti o giovani attraverso un

contratto che prevedeva una relazione di aiuto e di solidarietà. (sono

passati ca. dieci anni ma non è stato mai realizzato). Ed oggi assistiamo

a come la medicina e con essa la psichiatria moderna incorra in quello

iato terribile dove c’è la guarigione da un lato (tipo il San Raffaele

di Don Verzé dove filosofi laici ed accorti insieme a scienziati importanti

cercano di liberarci dalla “morte” producendo però un miliardino di euro

di debiti) e dall’altro c’è la cura (che nel paradigma cattolico è ben

simbolizzato da Madre Teresa di Calcutta dove la febbre è curata attraverso

la persona con una pezza bagnata). Ma curare, terapia cioè, vuol dire

appunto “venerare”. Venerare l’altro, con tutti i suoi bisogni. Anche

con la “casa”.

In un mondo in cui diventa difficile immaginare cosa significhi davvero

il fallimento di uno stato – non solo la sua insolvenza, cioè default

ma proprio il bankruptcy o failure – in quanto quegli abitanti saranno

sempre lì e non saranno invasi manu militari o selvaggiamente resi sudditi

altrui (!?) ed in cui vediamo l’osannato Rupert Dylan Murdoch in seri

guai a causa di concussioni e intercettazioni illegali e dove alcuni media

americani mettono in dubbio la moralità di acquisire audiovisivi da tale

company che si è aggiudicata una imponente commessa per le scuole newyorkesi;

in un mondo in cui però non vediamo e sentiamo alcuna remora in chi si

atteggia a fashion guru o compra kashmir o cachemire da imprese i cui

rampolli nemmeno passono gli alimenti al figlio secondo le sentenze dei

giudici, riproporre la questione del diritto alla casa, dei diritti al

soddisfacimento dei bisogni, del diritto a vivere una vita felice e condizionata

dall’esigenza di conformare un equilibrio compatibile e soddisfacente

fra l’oggi ed il domani non è banale. Pensare un mondo, un paesaggio globale

cioè in cui la lezione di John Stuart Mill “non c’è libertà se c’è danno

per gli altri”, nonostante la sua adesione all’utilitarismo, non sia obliterata

come i biglietti dei mezzi di trasporto come invece sembra non è banale.

Anche se l’estensione del banale trasforma le oligarchie in cose da tempi

addietro e fa sì che nessuno si renda più conto del loro livello e capacità

di determinare comportamenti ed atteggiamenti omogenei e diffusi. D’altro

canto, e ricordiamo J. S. Mill, una persona che crede molto in certe cose

vale come novantanove persone comuni per confortarci che non tutti i giochi

sono conclusi anche se difficili. Allora i bisogni come la casa cioè la

protezione, come l’affetto, come la sopravvivenza, come l’espressione

del giudizio e la comprensione, come la libertà, come la partecipazione,

come la creatività, come l’ozio, come l’identità restano i bisogni fondamentali

che chiedono risposte ed equilibri attraverso mediazioni positive e non

negative o violatrici.

Resilienza allora… cioè attivazione delle nostre capacità ed organizzazioni

affinché si possa resistere e sopportare lo stress, come fanno i metalli,

per sviluppare qualche cosa d’altro e come hanno dimostrato gli studi

longitudinali sui bambini poveri per sviluppare adattamenti diversi e

non per questo tendenti al minus, anzi capaci di non farsi determinare

dai fattori di rischio e dai determinanti ipotizzati come tali.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com