La lettura di sé e dell'altro

Orazio Maria Valastro (a cura di)

M@gm@ vol.9 n.1 Gennaio-Aprile 2011

IL CHIARO E LO SCURO DELL’IDENTITÀ ATTRAVERSO LE SCRITTURE

Prove di “stabilizzazione” dell’identità interinale

Augusto Debernardi

augudebe@gmail.com

Presidente Iniziativa Europea (www.iniziativaeuropea.it); Laureato in Sociologia all'Università degli studi di Trento è stato componente dell’équipe del Prof. Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste.

Ho sempre pensato e creduto che senza l’altro io non

sarei, né ci sarebbe l’identità mia che appunto per questo è dinamica.

Così ragionando mi trovo costretto a giocare sull’ossimoro, come nel titolo.

Mi ha sempre fatto male sentire che dell’identità se ne sono approfittate ed impadronite troppe forze politiche contemporanee. Secondo me non sanno bene di cosa stanno trattando. Prendere in ostaggio un “bisogno esistenziale” come è l’identità – un tempo scrissi diverse cosette sulla matrice dei bisogni e i loro mediatori oppure violatori nel flusso della sociologia clinica - per costruire propagande e poteri è un fatto greve, passato sotto silenzio di troppi. O se si vuole, chi compie l’operazione di appropriazione indebita del concetto sa benissimo che si mette su una strada delicatissima, sul rasoio di Occam dalla lama affilatissima, quella della semplificazione e della riduzione, che è rivolta nel breve periodo verso il popolo più che verso coloro che si saziano del concetto.

Questi si presentano come imprenditori della paura. Proporre l’esclusione dell’altro, per esempio, per rafforzare la propria identità significa usare un violatore non un mediatore del bisogno. Sarebbe come dire che un tifoso della squadra “x” possa liberamente offendere e ferire anche fisicamente il tifoso della squadra”y”: ovvio che detti fatti esalterebbero la sua identità e quella dei suoi compagni di parte! Ma ciò non avrebbe semplicemente senso, sarebbe far diventare lecita la violenza, l’omicidio come ai tempi di guerra, la guerra contro l’altro visto come nemico. Ma si può proporre un correct identity-making? Occhio! E poi pensare all’identità senza un suo divenire, senza il paesaggio del sé... è pura scemenza. La riprova del fatto che l’identità non è immutabile e rigida è nel fatto che una importante leader del ‘carroccio friulano’ è passata dal partito originario – Lega nord - che l’aveva portata ai massimi livelli delle gerarchie politico-amministrative al settore avversario, a sinistra. Alla faccia dell’identità intesa e propinata come monolitica ed immutabile, territoriale e basta sul territorio come per gli animali, forgiata dalla fusione di patria e di matria.

In sincerità mi ha stupito e mi ha fatto ancor più male quel silenzio, quella incapacità di osare degli addetti delle varie scuole “psi” e “socio” ed “antro”. Forse, non era o non è tempo o forse la loro identità li ha fatti diventare e/o sentire diversamente abili e diversamente integrati ed interagenti o semplicemente supponenti. Il campo del rifiuto è diventato quasi esclusivo appannaggio di coloro che un tempo venivano accomunati all’élite senza potere. Resta il fatto che continuo a rilevare una contraddizione fra chi fa uso politico del concetto di foedus (patto) e vuole l’identità corretta. Ma è possibile un patto (nuovo) con sé stessi? Non si tratterà di qualche io diviso di troppo? Un foedus ha bisogno dell'altro. Il primo che fece un patto importante ed in questo senso fu il primo federalista originario fu senz’altro Dio che mise mano appunto ad un nuovo patto con il genere umano. Uomini, suoi simili ma non identici a lui, giusto? Mica male come problema e come paradigma da esercitare socio-politicamente.

In questi giorni sto incominciando a raccogliere dei materiali sui lemmi del “lavoro-impresa andata/ritorno”. Ho cominciato a ricevere dei contributi molto interessanti. Fra questi c’è il contributo di Marina Giovannelli, una intellettuale e cara amica di Udine. Lo propongo perché nel suo scritto si rispecchiano diverse identità oltre alle due centrali. Ma anche perché ci permette di vedere quanto sia “rivoluzionario” porre al centro della scena la figura di colei-che-ascolta piuttosto che la figura conformista della femme de ménage. (in questo senso il gesto rivoluzionario di Gesù c’è tuttissimo) Oggi, cari amici, non vi pare che anche dalle persone cosiddette illuminate, quelle che occupandosi professionalmente della sofferenza e della cronicità - e dunque godendo per questo di un grosso vantaggio sociale – si stia affidando alle famiglie, dunque alle donne, la cura degli anziani non autosufficienti – oltre ai bambini - perché le strutture sono quelle che sono e sono molto costose o cosiddette “istituzionalizzanti”? Non è forse che si stia dando un impulso notevole all’eterno femmineo come concetto stereotipato e senza esplicitarlo nemmeno?

Un bel problema, (del resto la critica sociale da parte degli operatori dei servizi è assolutamente assente). Un bel problema che si correla positivamente con quel tasso di fecondità delle donne italiane che è dell’1,2 figlioli contro il 2,1 necessario per avere la stabilità della popolazione. Il tasso europeo è attorno al 2,4% e quello mondiale medio del 2,8. (in Africa si arriva al 5,6). Sono numeri che non sono ricordati a caso perché ci dicono che solo la poesia ha individuato il mistero della maternità e il suo stridere con la vita e la morte, per quel bisogno di sopravvivenza a cui contribuisce il numero dei figli di ogni famiglia. Bel paradosso… sempre negato. Poi, oggi che i figli sono accessori e la centralità della famiglia risiede nella coppia o comunque è posta sugli adulti…

Ma

chi è Marina Giovannelli? Ecco alcune sue note: Marina Giovannelli

è nata e vive a Udine. É rimasta vedova da poco di Tito Maniacco, grande

intellettuale udinese, da cui ha avuto due figli. Ha molti amici e amiche,

fra cui noi. Ha insegnato a lungo materie letterarie nella scuola media

inferiore e superiore, dove ha realizzato insieme ai suoi allievi ricerche,

giornali, allestimenti teatrali che hanno dato forma anche ad un volume

dal titolo "Gran teatro". Il suo interesse l’ha spinta ad occuparsi di

storia del Friuli, interesse che si è concretizzato nel primo libro pubblicato

nel 1990, "Sotto le ali del Leone", racconti ambientati nel Friuli del

secolo XVI, e nei successivi romanzi: "Il segno della vipera", 1991, di

epoca longobarda, "La Comugna", vicenda dell'Ottocento che va alle radici

dell'emigrazione nel Friuli occidentale, "Iacoba ancilla", biografia imperfetta

di una ragazza nel Cinquecento", ed. Kappa Vu, ricerca storica indiziaria

e racconto poetico, del 2005. Ha inoltre curato il libro collettaneo "Niente

come prima. Il passaggio del '68 tra storia e memoria", ed. Kappa Vu,

uscito nel 2007. Altro suo campo d'indagine è il mito, affrontato con

occhio antropologico nei racconti "Le fanciulle del mito", nel romanzo

"tre lune (storia di arianna)" e in altre narrazioni uscite in varie antologie

o riviste. Scrive e pubblica raccolte poetiche.

Ma

chi è Marina Giovannelli? Ecco alcune sue note: Marina Giovannelli

è nata e vive a Udine. É rimasta vedova da poco di Tito Maniacco, grande

intellettuale udinese, da cui ha avuto due figli. Ha molti amici e amiche,

fra cui noi. Ha insegnato a lungo materie letterarie nella scuola media

inferiore e superiore, dove ha realizzato insieme ai suoi allievi ricerche,

giornali, allestimenti teatrali che hanno dato forma anche ad un volume

dal titolo "Gran teatro". Il suo interesse l’ha spinta ad occuparsi di

storia del Friuli, interesse che si è concretizzato nel primo libro pubblicato

nel 1990, "Sotto le ali del Leone", racconti ambientati nel Friuli del

secolo XVI, e nei successivi romanzi: "Il segno della vipera", 1991, di

epoca longobarda, "La Comugna", vicenda dell'Ottocento che va alle radici

dell'emigrazione nel Friuli occidentale, "Iacoba ancilla", biografia imperfetta

di una ragazza nel Cinquecento", ed. Kappa Vu, ricerca storica indiziaria

e racconto poetico, del 2005. Ha inoltre curato il libro collettaneo "Niente

come prima. Il passaggio del '68 tra storia e memoria", ed. Kappa Vu,

uscito nel 2007. Altro suo campo d'indagine è il mito, affrontato con

occhio antropologico nei racconti "Le fanciulle del mito", nel romanzo

"tre lune (storia di arianna)" e in altre narrazioni uscite in varie antologie

o riviste. Scrive e pubblica raccolte poetiche.

Ecco il suo testo:

ELOGIO DI MARTA

Nel Vangelo di Luca si racconta che Gesù, ospite nella casa di due

sorelle, rispose a Marta, affannata a preparare quanto era necessario

e irritata con la sorella Maria che si era messa ad ascoltare il Maestro

senza far nulla, che aveva ragione la seconda, che la cosa importante

era quella che Maria aveva scelto.

Fuori da ogni consuetudine del tempo, fuori da ogni pratica abituale,

Gesù prendeva le parti della donna di pensiero contro la donna della cura.

C’era, allora, da restare strabiliati. C’è, oggi, da tenersi stretti alla

Sua parola e non sentire ancestrali sensi di colpa quando scriviamo una

poesia (o cantiamo una canzone o leggiamo un libro o, o) invece di preparare

il pranzo.

Per secoli l’operare, che nelle donne si è convertito spesso in lavoro

di accudimento, è stato distinto dal pensare, e non è bastata nemmeno

Hannah Harendt con il suo Vita activa a impedire che le attività intellettuali

generino diffidenza. Figurarsi chi, donna, si occupa di cultura in qualsivoglia

forma: è sempre pressata da persone che insinuano in lei il dubbio che

il suo tempo sia tolto ad attività più “serie”, soprattutto se, come spesso

accade, la cultura non rende in termini monetari. Manca del tutto la percezione

della valenza dell’atto gratuito, quello in cui ci si riconosce senza

derivarne un guadagno materiale.

Da parte mia, mi identifico in Maria e sono felice mi si confermi che

ho fatto la cosa giusta, anche se per leggere o scrivere ho trascurato

dell’altro, e sono fiera di aver seguito il canto delle sirene.

Però.

Però sento di non poter dimenticare mia sorella Marta.

Se non ci fosse stata lei come avrei potuto ascoltare me stessa?

Non importa se si chiamava Nadia, e mi faceva trovare tutto in ordine,

almeno per un giorno, quando le mie sirene mi chiamavano a far scuola

ai ragazzini del Friuli, e il piacere della conoscenza mi portava a frequentare

corsi di specializzazione, di aggiornamento, di approfondimento, in un

turbinio di stimoli che poco avevano a vedere con la regolarità dei pasti

e il governo della casa. Penso a questa locuzione: “governo della casa”,

e mi confermo nella forza delle parole. In queste quanto di limitante,

se non di costrittivo; quanto, spero, di superato, tanto è vero che, mi

pare, non ci si esprime più abitualmente in questo modo e parlando di

“governo”, della cosa pubblica, si può anche includere il genere femminile

(che poi lo si faccia poco è altro discorso).

Resta che la casa non si pulisce con la bacchetta magica, e che a tutti

piace il cibo ben preparato.

E Marta mia madre?

A prendere i miei figli alla materna e alle elementari andava spesso mia

madre, mentre io studiavo per la laurea.

I bambini restavano a cena con lei ogni volta che una conferenza offriva

a me altro tipo di alimento, o un viaggio mi portava a scoprire un pezzetto

di mondo.

I pomeriggi in biblioteca a cercare documenti per il mio primo libro li

devo a mia madre alla quale affidavo senza preoccupazione gli scatenati

gemelli con la certezza del suo amore, e della conseguente cura per loro.

Ma perché dobbiamo dare per scontato che l’amore si converta in cura?

E mia sorella Angela che si occupò di mia madre quando non fu più in grado

di badare a se stessa?

Molto più di me era capace di prenderla per mano e accompagnarla a fare

una passeggiata, molto meglio di me la pettinava e la aiutava a mettersi

decentemente un abito addosso.

Se non ci fosse stata Angela il timore che mia madre si perdesse per strada

e non riuscisse a tornare a casa sua mi avrebbe impedito di passare ore

e ore a scrivere, raccolta in me stessa e presa in un labirinto di voci

che volevano trovare una composizione, distraendomi dalla voce di lei.

In qualche modo Angela può essere considerata la co-autrice dei miei libri

di quegli anni.

So bene che a questo punto andrebbe fatto un discorso sulle strutture

pubbliche di supporto alla famiglia, visto che nel nostro Paese la famiglia

è definita da chi ci amministra come la cellula portante della società

e spacciata come suo pensiero primo, salvo privare il principio dei corrispondenti

contenuti concreti.

So bene che, rispetto al passato, dovrebbe anche essere mutato il sentire

quanto ai “doveri” delle donne, ed è mutato, almeno per parte della popolazione,

ma voglio restare alla realtà del vivere quotidiano, ancora estremamente

faticoso per molte italiane e del tutto insostenibile per troppe immigrate.

Molte potenziali Marie, o Marie in patria, qui sono Marte a condizioni

terribili.

Ogni colf, ogni badante, ogni baby sitter ha lasciato nella terra d’origine

una madre, un marito, un figlio, un familiare di cui sappiamo poco o nulla.

Non si dica che si tratta di scelte. Non si dica che non abbiamo bisogno

di Marta. C’è solo da augurare che il desiderio di crescita fallito nei

luoghi di provenienza non le abbandoni anche qui.

Se non ci fosse stata Marta, quale accoglienza avrebbero avuto Gesù e

i discepoli, che cosa avrebbero mangiato? Si fossero pure accontentati

di un semplice spuntino, questo andava comunque predisposto.

Grazie dunque a Gesù per aver visto più e meglio dei suoi contemporanei,

ma visto che era capace di rivoluzioni, avrebbe potuto fare qualche passo

ulteriore.

Arbitrando tra le sorelle, il suo sguardo acuto avrebbe dovuto posarsi

con maggior attenzione su Marta e intuire in lei una richiesta inespressa,

oltre che la stizza per essere lasciata in cucina da sola.

Se avesse detto a Maria che non c’era fretta, che poteva aiutare Marta

in modo da dare poi a entrambe la possibilità di partecipare all’ascolto

della parola?

E sarebbe stato troppo chiedere al Maestro e agli altri commensali di

dare una mano, come del resto aveva fatto la volta del pane e del vino?

E spingendo la mia malizia fino in fondo: fino a che punto siamo sicuri

che la questione di principio si sarebbe aperta se fosse stata Maria a

chiedere a Gesù di ascoltare quanto lei aveva da dirgli?

E

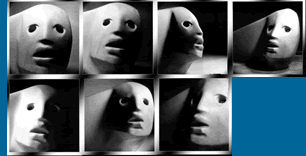

dopo le “Donne” del calibro di Marta e Maria direi che possiamo passare

alla poesia di uno scultore e poeta di fama internazionale: Bruno

Martinazzi. Chi è? Se qualcuno dei nostri amici e lettori non

avesse avuto modo di incontralo o per coloro che non ne hanno avuto la

fortuna provo a dirvi qualche cosa di lui. E’ una persona a cui voglio

molto bene e a cui sono amico. Una amicizia piuttosto recente. Bruno Martinazzi

nasce a Torino nel 1923 ma la sua origine è nel biellese. E’ stato vicinissimo

e dentro alla Resistenza, in montagna. Nel 1953 si trasferisce a Firenze

dove segue la Scuola Statale d'Arte per le tecniche dello sbalzo, del

cesello e dello smalto. Prosegue gli studi all'Istituto d'Arte di Roma

dove continua ad approfondire le antiche tecniche della toreutica. Dopo

la prima personale a Torino nel 1955, Martinazzi con il suo lavoro ha

riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 1978 termina la scultura

monumentale dei pugni per la FIAT e quelle sculture sono esposte al Lingotto-Mirafiori.

Le sue origini biellesi probabilmente, tanto per dire delle identità,

lo portano a lavorare la pietra come moltissimi biellesi: grandi facitori

di strade e di granitiche opere pubbliche. Già, Pietro Micca non era forse

biellese?! Dopo un periodo di completo isolamento a Pietrasanta, in Toscana

(dove ritorna d’estate e scolpisce ancora grandi blocchi di marmo delle

Alpi Appurane), si dedica alla ricerca della purezza delle forme. Intanto

continuano le sue esposizioni internazionali nei Musei di New York, Kyoto,

Vienna e alla Biennale di Venezia e recentemente Berlino e San Pietroburgo.

Nel 1993 si ritira dal mercato per dedicarsi allo studio e alla ricerca

estetica. Riprende il tema della creazione nel mito greco e nella religione

ebraico-cristiana. Nascono le opere Narciso, Metamorfosi, il Dio felice.

Esegue sculture in oro. Progetta un libro di parole e immagini sul Timeo

di Platone. Su invito dell'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera

viene invitato a tenere seminari. In occasione del suo 75º compleanno

viene organizzata una mostra antologica itinerante. Egli ci ha donato

la possibilità di utilizzo della sua scultura “contro le guerre” per il

nostro progetto “Lavoro-Impresa Andata/Ritorno”. E’ marito di un’altra

donna straordinaria, psicologa e docente universitaria e psicanalista:

Carla Gallo Barbisio. Ma è anche un grande scultore di gioielli, ed infatti

eccolo ai “Gioielli Contemporanei”, la storia dell’oreficeria dal Museum

of Arts and Design di New York. Pensate è un chimico, ingegnere.. che

poi si è anche laureato in psicologia… quando il talento non è acqua si

ha la poliedricità e la versatilità e l’arte.

E

dopo le “Donne” del calibro di Marta e Maria direi che possiamo passare

alla poesia di uno scultore e poeta di fama internazionale: Bruno

Martinazzi. Chi è? Se qualcuno dei nostri amici e lettori non

avesse avuto modo di incontralo o per coloro che non ne hanno avuto la

fortuna provo a dirvi qualche cosa di lui. E’ una persona a cui voglio

molto bene e a cui sono amico. Una amicizia piuttosto recente. Bruno Martinazzi

nasce a Torino nel 1923 ma la sua origine è nel biellese. E’ stato vicinissimo

e dentro alla Resistenza, in montagna. Nel 1953 si trasferisce a Firenze

dove segue la Scuola Statale d'Arte per le tecniche dello sbalzo, del

cesello e dello smalto. Prosegue gli studi all'Istituto d'Arte di Roma

dove continua ad approfondire le antiche tecniche della toreutica. Dopo

la prima personale a Torino nel 1955, Martinazzi con il suo lavoro ha

riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 1978 termina la scultura

monumentale dei pugni per la FIAT e quelle sculture sono esposte al Lingotto-Mirafiori.

Le sue origini biellesi probabilmente, tanto per dire delle identità,

lo portano a lavorare la pietra come moltissimi biellesi: grandi facitori

di strade e di granitiche opere pubbliche. Già, Pietro Micca non era forse

biellese?! Dopo un periodo di completo isolamento a Pietrasanta, in Toscana

(dove ritorna d’estate e scolpisce ancora grandi blocchi di marmo delle

Alpi Appurane), si dedica alla ricerca della purezza delle forme. Intanto

continuano le sue esposizioni internazionali nei Musei di New York, Kyoto,

Vienna e alla Biennale di Venezia e recentemente Berlino e San Pietroburgo.

Nel 1993 si ritira dal mercato per dedicarsi allo studio e alla ricerca

estetica. Riprende il tema della creazione nel mito greco e nella religione

ebraico-cristiana. Nascono le opere Narciso, Metamorfosi, il Dio felice.

Esegue sculture in oro. Progetta un libro di parole e immagini sul Timeo

di Platone. Su invito dell'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera

viene invitato a tenere seminari. In occasione del suo 75º compleanno

viene organizzata una mostra antologica itinerante. Egli ci ha donato

la possibilità di utilizzo della sua scultura “contro le guerre” per il

nostro progetto “Lavoro-Impresa Andata/Ritorno”. E’ marito di un’altra

donna straordinaria, psicologa e docente universitaria e psicanalista:

Carla Gallo Barbisio. Ma è anche un grande scultore di gioielli, ed infatti

eccolo ai “Gioielli Contemporanei”, la storia dell’oreficeria dal Museum

of Arts and Design di New York. Pensate è un chimico, ingegnere.. che

poi si è anche laureato in psicologia… quando il talento non è acqua si

ha la poliedricità e la versatilità e l’arte.

“Contro

le Guerre” di Bruno Martinazzi

“Contro

le Guerre” di Bruno Martinazzi

Con

la poesia di Bruno Martinazzi abbiamo un richiamo profondo al conoscere,

alla creatività e sotto un certo senso abbiamo una correlazione assai

positiva con la riflessione di Marina Giovannelli. Ed anche con il mio

sguardo critico verso questa ideologia dell’aziendalizzazione / aziendalismo

che permea tutto e tutto lascia scoperto, nudo in maniera sguaiata, nello

spettacolo di una società liquidamente globale e dunque illusa che i rapporti

di forza nel campo del sociale siano una invenzione virtualmente fantasiosa

e persecutoria del registro marxiano. Ecco la poesia di Bruno:

Dante, nel suo poema, fa parlare Ulisse

per dirci che la vocazione e il compito dell’impresa umana è conseguire

“virtute e conoscenza “.

“Il mare, una nave, una compagnia.

Uomini coraggiosi di mitiche imprese:

un viaggio alla scoperta dell’ignoto.

In quel viaggio tutti sono liberi, il capo come i suoi compagni:

tutti sono impegnati con la loro creatività,

la loro volontà, il loro coraggio.

Il rischio e la bellezza della scoperta li unisce nell’avventura.

Così la nave di Ulisse andava sul mare.

Come ali i compagni animavano i remi di forza.

Uomini liberi si piegavano curvi sui remi,

liberi affrontavano rischio e fatica,

partecipi di una grande impresa.

La nave, la vela, i remi, nei secoli si sono trasformati;

schiavi incatenati nelle triremi romane,

galeotti condannati ai lavori forzati nei galeoni del “siglo de oro“.

Il lavoro non è più impresa di molti

e la fatica diventa condanna senza nobiltà di impresa.

Bruno Martinazzi (Ottobre 2010)

Augusto

Debernardi, Convegno Nazionale Famiglie ieri e oggi: la promozione dei

ben-esseri, 11-12 Dicembre 2009, Distretto Territoriale Catania Centro

CsvEtneo

Augusto

Debernardi, Convegno Nazionale Famiglie ieri e oggi: la promozione dei

ben-esseri, 11-12 Dicembre 2009, Distretto Territoriale Catania Centro

CsvEtneo

Tempo fa – due anni or sono - ho avuto modo di polemizzare con l’establishment di un comune vicino a Trieste, ma collocato nella bassa goriziana e dove si costruiscono le grandi navi da crociera, che spendeva (ed ha speso ancora recentissimamente ma con la sorpresa di avere solo 12 abbonamenti agli spettacoli) decine di migliaia di euro per un festival di poesia che poco valorizzava il territorio. Venivano, tra l’altro, presentati degli slam, cioè delle eliminazioni (sbattere via, colpire, criticare con forza) cioè dei duelli fra poeti, dimenticando, i patron, di dire che i certamen (gare) erano ben in voga nel medioevo italiano nelle università dell’epoca… ed anche dopo. E se qualcuno azzardava a dire che gli veniva in mente la “corrida” delle reti mediaset… anche se in maniera più stracciona, senza lustrini e veline… vi lascio immaginare gli epiteti! Nulla di nuovo. Ed oggi… voilà: si vede il NA.No.Wri.Mo. (National Novel Writin Month) dove per tutto il mese di novembre circa centoventimila (120.000) persone si sono fermate a scrivere un romanzo di 175 pagine. Non una di più. Per l’esattezza devono scrivere 50mila parole in formato standard. Da ciò si ha un’idea di qualche cosa che ha a che fare con la gara più che con il lavoro, più che con l’impresa. E con la creatività? Mah. L’emergere, l’esserci, l’apparire, il trovare conferma in qualche modo sono le topiche dell’ansia dei partecipanti, sicuramente. Vincitrici di quel concorso sono state 21683 persone. Cioè ben più di 20mila romanzi vincitori in un mese. Di quelli validi, cioè di esattamente 50mila parole, come da regolamento. Nulla di più, né come valutazione, né come senso. Gulp. Qualità? Boh. Refusi, errori, cazzate: chissenefrega.

Questo il target di una specie di grande slam del romanzo. Un’impresa di spettacolo che prende le mosse da ciò che alcuni anni fa alcuni scrittori, amici fra di loro, si erano imposti di fare per costringersi a lavorare in maniera serrata. A me viene una cosa in testa ed azzardo anche una contaminazione con ciò che ho visto e vedo nell’ambiente della sanità e dei suoi servizi. Un tempo, colà, ci stava la quality assurance, cioè lo sviluppo di un’attenzione alla qualità (controllo degli errori e delle cazzate a tutti livelli) per consentire – anche- lo sviluppo di un senso di appartenenza ad una organizzazione e per fare gruppo solidale proprio attraverso l’individuazione di difetti ed errori e per correggerli nelle fasi preliminari e nel ciclo stesso al fine di eliminare i problemi che, nelle organizzazioni, di solito fanno ricercare le colpe più che le soluzioni. Avveniva fra gruppi di pari e di addetti spingendo la motivazione a migliorare e migliorarsi. Poi subentrò la procedura codificata (burocrazia aziendalistica e pletore di consulenti) e vediamo come la gioia di curare gli altri sia facilmente verificabile e riscontrabile… venne la USL e la ASL ed ebbe i nostri occhi! Il procedere in questo modo ha contribuito a stimolare le corporazioni e ridurre spazi alle professionalità “straniere”. Fino alla introduzione di premi a fronte di salari marginali: uno schematico e semplificato divide et impera. Contenti voi. Tanto c’è l’esperto. La frattura fra pratica del servizio e la ricerca diffusa porterà a guai ancora peggiori. Identità unica con l’inveramento corporativo.

Predrag

Matvejevic nasce a Mostar, quella città che nella recente guerra

di secessione yugoslava ebbe il ponte sulla Neretva – si dice che le origini

del ponte, ad elegante schiena d’asino e con del piombo fuso all’interno,

risalgano al sultano Solimano – colpito proditoriamente dalle cannonate.

Tutte le televisioni del mondo ne trasmisero le immagini del crollo. Ora

è ricostruito grazie agli aiuti dell’Unesco. Il papà di Predrag era ‘russo’

e la mamma ‘croata’. E’ nostro amico ed ha anche composto la prefazione

ad un libro di poesie di Marina, mia moglie, dal titolo “La vita al margine”

(ediz. Ibiskos). Ha insegnato alla Sorbona ed alla Sapienza. E’ autore

di molti libri. Recentemente è stato condannato con sentenza esecutiva

da un tribunale di Zagabria a cinque mesi di prigione per calunnia e ingiuria

nei confronti dello scrittore Mile Pešorda perché gli ha detto che era

un ‘integralista”. Predrag si muove contro ogni integralismo e iper-nazionalismo.

Abbiamo firmato in tanti per la sua libertà, e fino ad ora il governo

croato si astiene dal metterlo in galera. Ci mancherebbe, non vi pare?

Attraverso un grande studio e ricerca sul “pane” a cui lavora Predrag

Matvejevic abbiamo un frammento donatoci dall’autore circa gli “zingari”,

oggi più che mai, portatori di una identità difficile e osteggiata. La

traduzione in italiano è di Giacomo Scotti. Anche in questo caso la testimonianza

di uno dei più grandi autori viventi nel nostro vecchio continente ci

dice che si può apprendere ed imparare anche dagli zingari. Che vi posso

dire io se non ricordare che quando ero piccino abitavo, a Cuneo, vicino

al foro boario dove si accampavano gli zingari? Ero diventato amico di

un ragazzino come me e veniva a casa nostra. Un giorno mi fecero osservare

che non era una gran cosa accompagnarsi con un bambino zingaro. Avevamo,

io e lui, all’incirca otto anni. Ricordo che risposi che anche lui era

figlio di Dio. Il catechismo mi era servito per stoppare l’azione di un

pregiudizio, che tuttavia rimase in piedi in chi proferiva l’osservazione.

Ma uscii indenne e lasciai quella signora con gli occhi spalancati. Poi

questi zingari se ne andarono.

Predrag

Matvejevic nasce a Mostar, quella città che nella recente guerra

di secessione yugoslava ebbe il ponte sulla Neretva – si dice che le origini

del ponte, ad elegante schiena d’asino e con del piombo fuso all’interno,

risalgano al sultano Solimano – colpito proditoriamente dalle cannonate.

Tutte le televisioni del mondo ne trasmisero le immagini del crollo. Ora

è ricostruito grazie agli aiuti dell’Unesco. Il papà di Predrag era ‘russo’

e la mamma ‘croata’. E’ nostro amico ed ha anche composto la prefazione

ad un libro di poesie di Marina, mia moglie, dal titolo “La vita al margine”

(ediz. Ibiskos). Ha insegnato alla Sorbona ed alla Sapienza. E’ autore

di molti libri. Recentemente è stato condannato con sentenza esecutiva

da un tribunale di Zagabria a cinque mesi di prigione per calunnia e ingiuria

nei confronti dello scrittore Mile Pešorda perché gli ha detto che era

un ‘integralista”. Predrag si muove contro ogni integralismo e iper-nazionalismo.

Abbiamo firmato in tanti per la sua libertà, e fino ad ora il governo

croato si astiene dal metterlo in galera. Ci mancherebbe, non vi pare?

Attraverso un grande studio e ricerca sul “pane” a cui lavora Predrag

Matvejevic abbiamo un frammento donatoci dall’autore circa gli “zingari”,

oggi più che mai, portatori di una identità difficile e osteggiata. La

traduzione in italiano è di Giacomo Scotti. Anche in questo caso la testimonianza

di uno dei più grandi autori viventi nel nostro vecchio continente ci

dice che si può apprendere ed imparare anche dagli zingari. Che vi posso

dire io se non ricordare che quando ero piccino abitavo, a Cuneo, vicino

al foro boario dove si accampavano gli zingari? Ero diventato amico di

un ragazzino come me e veniva a casa nostra. Un giorno mi fecero osservare

che non era una gran cosa accompagnarsi con un bambino zingaro. Avevamo,

io e lui, all’incirca otto anni. Ricordo che risposi che anche lui era

figlio di Dio. Il catechismo mi era servito per stoppare l’azione di un

pregiudizio, che tuttavia rimase in piedi in chi proferiva l’osservazione.

Ma uscii indenne e lasciai quella signora con gli occhi spalancati. Poi

questi zingari se ne andarono.

PANE (ZINGARI) di Predrag Matvejevic

In alcune regioni i Romi formano la maggioranza dei mendicanti; ciononostante, non godono di alcun privilegio in quanto maggioranza. Il loro modo di vivere non è vietato dalla legge, né reso impossibile, ma solitamente viene controllato e spesso punito.

Si ignora quanti siano i Romi, si sa che in qualche paese ce ne sono di più, in qualche altro di meno. È certo che nei Balcani sono più numerosi che altrove. In Europa sono forse una decina di milioni. Messi insieme, essi sono più numerosi della popolazione di alcuni Stati europei.

Hanno tutti una terra natale, alcuni di essi hanno più di un paese di appartenenza, ma non hanno una patria. Sono parte della nazione ovvero del popolo in mezzo al quale vivono, ma non formano una nazione. Non sono nemmeno una minoranza nazionale, sono “transnazionali”. Non hanno un proprio territorio, un proprio governo, un proprio esercito. Si sono sempre differenziati tra di loro sia alla partenza dalla terra del primo esodo che all’arrivo nelle nuove terre. Attraversarono l’India, la Persia, l’Armenia, l’Asia Minore; videro e impararono come si fa il pane in quelle regioni, ma il pane non era sconosciuto ai loro antenati in India e nell’Estremo Oriente.

La storia non fu ben disposta verso i Romi. A malapena conservarono il nome. Oggi preferiscono chiamarsi Romi piuttosto che Zingari. Furono chiamati anche Manusch, Sinti, Boemi, Gitani (in Francia e Spagna), Gipsy (in Inghilterra) e con altri nomi.

Si guadagnavano da vivere costruendo arnesi e oggetti di metallo che oggi non s’usano più. Ferravano i cavalli che trainavano carrozze presenti oggi soltanto in certi musei. Addestravano gli orsi facendoli ballare sulle pubbliche piazze che oggi non ospitano più questo genere di spettacoli. Con il suono dei loro strumenti musicali allietavano i frequentatori delle bettole e dei caffè, dove oggi la musica viene diffusa da mezzi elettronici. Soltanto in qualche osteria o ristorante dei paesi balcanici si può ancora sentire questo o quel cliente che chiama: “Ehi, Zingaro di Sciabaz, fammi stare allegro!” E infila nello strumento a corde una carta-moneta.

Chi ricorda più, oggi, che il flamenco spagnolo è di origine gitana? Che furono gli zingari a ispirare la romanza russa e la czarda ungherese? Che furono proprio loro, gli zingari, a portare in Europa l’ormai vecchio e arrugginito cembalo, dal quale molto probabilmente sono derivati il clavicembalo, il pianoforte, il piano e il pianino?

Le zingare belle e giovani seducevano i giovanotti gaggi, le zingare d’ogni età facevano le indovine, predicevano la sorte, esercitavano il sortilegio, guadagnando in tal modo il pane per sé, i propri figli, mariti e genitori.

Anche il destino, oltre alla storia, è stato crudele con le tribù zingare. All’epoca del nazismo furono anch’esse vittime delle persecuzioni e dello sterminio.

Nella mia terra natale, l’Erzegovina, i Romi erano più numerosi che nelle regioni circostanti della Bosnia e del resto della Jugoslavia. Da ragazzo mi univo spesso a loro. Anche se non frequentavano la scuola, da essi ho imparato molte cose. Ignoro se nella loro vita di erranti gli zingari riescano a conoscere la felicità, ma certamente sanno come si può essere meno infelici, anche sotto la tenda.

Un po’ di vocaboli della romanì shib (lingua dei Rom).

Padre = dad; Madre = dei; Sorella = pen; Fratello = pral; Nonno = papo; Nonna = mamì; Zio materno = dejako pral; Zio paterno = dadeko pral; Zio (generico) = mamok; Parlare=vorba

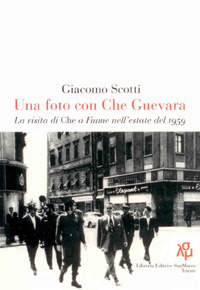

Una

persona che è sicuramente importante per il percorso dell’identità interinale

è Giacomo Scotti. Lo conoscete? Vi dico qualche cosa.

Poco più che adolescente segue l’esercito inglese da Napoli a Monfalcone

durante la seconda guerra mondiale. Già, lui è nato a Napoli, anzi a Saviano

nel 1928. Bene, dalle parti di Monfalcone, 1945-46 conobbe delle famiglie

di operai e capì qualche cosa di più del socialismo e andò convinto, nel

1947, in Yugoslavia e studiò. Subì anche la prigionia perché poco ortodosso

nei confronti dei regimi. Divenne giornalista e storico. Ha un archivio

importante e dice la verità, non solo la sua. Fu il primo a parlarci di

Goli Otok – l’isola calva – dove si ricostituì nell’epoca titina un lager,

un vero e proprio gulag titino. Proprio sullo stesso suolo e nello stesso

luogo che fu occupato dalla medesima istituzione in auge già all’epoca

dei nazifascisti. Scotti ha scritto molto, anzi moltissimo, salvaguardando

così anche la lingua italiana, quella della minoranza degli italiani nella

terra di Croazia oggi e di Yugoslavia prima. E’ sempre all’ufficio di

presidenza dell’Unione degli Italiani con il ruolo di vicepresidente.

La sua pratica fu ed è più che encomiabile. Ebbene, sapete cosa ha ricevuto?

Che i neo-fascisti italiani (oggi si aggiunge la ex davanti alla proprietà)

una volta raggiunto il potere locale a Trieste e a Roma hanno mosso le

pedine delle istituzioni per togliergli anche la misera pensione sociale

che aveva avuto dall’Italia. Con una interrogazione a risposta scritta

a firma dell’on Menia a far data 2005. Non gli hanno dimenticato il suo

passato comunista e le sue denunce dei crimini perpetrati dai fascisti

nelle terre di Yugoslavia. “Dossier foibe” li ha fatti incazzare. In nessun

conto le sue denunce dei crimini del regime comunista: queste seconde

contano nulla. Anche se ha sempre mantenuto la cittadinanza italiana e

la residenza a Trieste in una piccola soffitta hanno “giocato” sulla sua

localizzazione domiciliare fra Fiume e Trieste. Nessuna firma per lui,

anzi. Al processo che ha subito a Trieste per il godimento della pensioncina

il pubblico era composto da me soltanto. A lui si devono molte traduzioni

dal croato e dal serbo e molte poesie. Quello che mi piace di questa personalità

è la sua attitudine a non mettere la polvere sotto i tappeti come troppo

spesso si fa dalle nostre parti: i conti con la storia sono archiviati

in faldoni incompleti per autoassolvere le ‘nostre’ ideologie. La verità

è terapeutica… ma è dolorosa.

Una

persona che è sicuramente importante per il percorso dell’identità interinale

è Giacomo Scotti. Lo conoscete? Vi dico qualche cosa.

Poco più che adolescente segue l’esercito inglese da Napoli a Monfalcone

durante la seconda guerra mondiale. Già, lui è nato a Napoli, anzi a Saviano

nel 1928. Bene, dalle parti di Monfalcone, 1945-46 conobbe delle famiglie

di operai e capì qualche cosa di più del socialismo e andò convinto, nel

1947, in Yugoslavia e studiò. Subì anche la prigionia perché poco ortodosso

nei confronti dei regimi. Divenne giornalista e storico. Ha un archivio

importante e dice la verità, non solo la sua. Fu il primo a parlarci di

Goli Otok – l’isola calva – dove si ricostituì nell’epoca titina un lager,

un vero e proprio gulag titino. Proprio sullo stesso suolo e nello stesso

luogo che fu occupato dalla medesima istituzione in auge già all’epoca

dei nazifascisti. Scotti ha scritto molto, anzi moltissimo, salvaguardando

così anche la lingua italiana, quella della minoranza degli italiani nella

terra di Croazia oggi e di Yugoslavia prima. E’ sempre all’ufficio di

presidenza dell’Unione degli Italiani con il ruolo di vicepresidente.

La sua pratica fu ed è più che encomiabile. Ebbene, sapete cosa ha ricevuto?

Che i neo-fascisti italiani (oggi si aggiunge la ex davanti alla proprietà)

una volta raggiunto il potere locale a Trieste e a Roma hanno mosso le

pedine delle istituzioni per togliergli anche la misera pensione sociale

che aveva avuto dall’Italia. Con una interrogazione a risposta scritta

a firma dell’on Menia a far data 2005. Non gli hanno dimenticato il suo

passato comunista e le sue denunce dei crimini perpetrati dai fascisti

nelle terre di Yugoslavia. “Dossier foibe” li ha fatti incazzare. In nessun

conto le sue denunce dei crimini del regime comunista: queste seconde

contano nulla. Anche se ha sempre mantenuto la cittadinanza italiana e

la residenza a Trieste in una piccola soffitta hanno “giocato” sulla sua

localizzazione domiciliare fra Fiume e Trieste. Nessuna firma per lui,

anzi. Al processo che ha subito a Trieste per il godimento della pensioncina

il pubblico era composto da me soltanto. A lui si devono molte traduzioni

dal croato e dal serbo e molte poesie. Quello che mi piace di questa personalità

è la sua attitudine a non mettere la polvere sotto i tappeti come troppo

spesso si fa dalle nostre parti: i conti con la storia sono archiviati

in faldoni incompleti per autoassolvere le ‘nostre’ ideologie. La verità

è terapeutica… ma è dolorosa.

Proprio con Giacomo Scotti abbiamo dato sostanza e concretezza alla nostra volontà di superare i confini attribuendo alla poesia una funzione irenica con i “dialoghi dei poeti dell’Euroregione” e dunque con gli incontri di poesia da Fiume a Caorle, da Pola a Monfalcone, da Trieste a Capodistria etc.. Una delle sue ultime produzione è “Una foto con Che Guevara” le cui bozze ho corretto. E’ il racconto quasi fortuito della presenza di Che Guevara a Fiume nell’estate del ’59. Una visita oscurata dagli stessi media yugoslavi dell’epoca per la presenza ufficiale, nella repubblica di Yugoslavia, del Negus Neghesti, Heile Selassie , l’imperatore dell’Etiopia. Questa visita ufficiale durò dieci giorni. Il Che invece non era molto protocollare, voleva vedere e sapere direttamente parlando a destra e a manca; egli era a capo della delegazione cubana. Giacomo lo incontrò per strada, quasi casualmente e ci parlò. Mentre correggevo le bozze, in concomitanza, prendeva forma l’esito del progetto di formazione “de la poesia sin pureza a la capacitatión en busca de pureza” ovvero “dalla poesia sin pureza alla ricerca di una formazione pura” che, come associazione di volontariato sociale e culturale Iniziativa Europea, abbiamo fatto con la sezione di spagnolo del Dipartimento di letterature straniere dell’Università di Trieste insieme alla prof.ssa Ana Cecilia Prenz. L’obiettivo del progetto era formare gli studenti universitari anche al volontariato, per interagire con le ragazzine ospiti dell’Hogar Guadalupe di Asunción (Paraguay). E come? Motivandoli allo studio della letteratura latino-amercana e dunque della lingua spagnola con la “poesia del Che”. Ed ecco il volume “Poesia e Rivoluzione: con la adarga al brazo y un libro de versos en la mochila” (Ellerani Editore), promosso proprio dalla nostra associazione, Iniziativa Europea, che ha ottenuto il supporto del CSV . Anche in questo caso abbiamo incontrato l’agalma: l’incontro fra i rituali e la modernità, l’inconscio delle culture, la fusione dei ruoli, la mescolanza delle identità. Ma fra qualche tempo verrà a trovarci dalla lontana America del sud la prima adolescente dell’hogar. Vi par poco?

Proprio con Giacomo Scotti abbiamo dato sostanza e concretezza alla nostra volontà di superare i confini attribuendo alla poesia una funzione irenica con i “dialoghi dei poeti dell’Euroregione” e dunque con gli incontri di poesia da Fiume a Caorle, da Pola a Monfalcone, da Trieste a Capodistria etc.. Una delle sue ultime produzione è “Una foto con Che Guevara” le cui bozze ho corretto. E’ il racconto quasi fortuito della presenza di Che Guevara a Fiume nell’estate del ’59. Una visita oscurata dagli stessi media yugoslavi dell’epoca per la presenza ufficiale, nella repubblica di Yugoslavia, del Negus Neghesti, Heile Selassie , l’imperatore dell’Etiopia. Questa visita ufficiale durò dieci giorni. Il Che invece non era molto protocollare, voleva vedere e sapere direttamente parlando a destra e a manca; egli era a capo della delegazione cubana. Giacomo lo incontrò per strada, quasi casualmente e ci parlò. Mentre correggevo le bozze, in concomitanza, prendeva forma l’esito del progetto di formazione “de la poesia sin pureza a la capacitatión en busca de pureza” ovvero “dalla poesia sin pureza alla ricerca di una formazione pura” che, come associazione di volontariato sociale e culturale Iniziativa Europea, abbiamo fatto con la sezione di spagnolo del Dipartimento di letterature straniere dell’Università di Trieste insieme alla prof.ssa Ana Cecilia Prenz. L’obiettivo del progetto era formare gli studenti universitari anche al volontariato, per interagire con le ragazzine ospiti dell’Hogar Guadalupe di Asunción (Paraguay). E come? Motivandoli allo studio della letteratura latino-amercana e dunque della lingua spagnola con la “poesia del Che”. Ed ecco il volume “Poesia e Rivoluzione: con la adarga al brazo y un libro de versos en la mochila” (Ellerani Editore), promosso proprio dalla nostra associazione, Iniziativa Europea, che ha ottenuto il supporto del CSV . Anche in questo caso abbiamo incontrato l’agalma: l’incontro fra i rituali e la modernità, l’inconscio delle culture, la fusione dei ruoli, la mescolanza delle identità. Ma fra qualche tempo verrà a trovarci dalla lontana America del sud la prima adolescente dell’hogar. Vi par poco?

Marina

Moretti (foto di Paola Barbuti)

Marina

Moretti (foto di Paola Barbuti)

Marina Moretti, ne abbiamo già accennato. Oltre ad essere

mia moglie è nata e vive a Trieste dove insegna al liceo scientifico.

Ha svolto in passato attività di ricerca storico-archeologica presso istituti

italiani e stranieri, specie in Germania. Dirige la sezione letteraria

dell’Associazione Iniziativa Europea che promuove il dialogo interculturale

attraverso libri, cd e reading nell’area di Alpeadria. Coeditor della

rivista dell’associazione “Paesaggi di resistenza”. Suoi testi appaiono

su antologie e riviste, tradotti in inglese, tedesco,spagnolo, sloveno,

serbo-croato e albanese. Ha pubblicato Creature d’un giorno (Ibiskos 2002),

La vita al margine (Ibiskos 2006, Premio Scritture di Frontiera), Ri-Oriente

(Hammerle 2008), Portolano del tempo/Pristani Casov (Hammerle 2009), Atlantidi

(Ellerani|Editore, 2010).E’ presente nel booklet Io è un Altro- Poeti

per la pace (Nota, 2007) ed in Equinozi (2010). Presso Ellerani compare

nel catalogo della mostra Nel segno di Carmelo Zotti- arte e poesia (2009)

e in In sacro anima vagans (2010).

Nomen

Credevo

al nome

essenza e destino

venuto dal mare

oltre l’orizzonte

ma che sorpresa

un quadro antico

il deserto e un mito

narrava la mia vita

marina

santa degli ambigui

travestita e fatta eremita

per amore del padre

nella Tebaide infinita

amata

dalle donne per errore

sofferse le accuse

e i patimenti

di una falsa identità

la rivelò solo la morte.

Oggetti primi

gli oggetti, gli oggetti

lo sapevi maestro di Gennariello

e lo dicevi al tuo ragazzo

che sono i primi insegnamenti

che devi a loro ciò che sei

allora vediamo

facciamo un elenco

un promemoria

per riunire i lembi

scollati di una storia

c’erano spade aralde sull’infanzia

il fioretto nel portaombrelli

diceva attacco ed eleganza

nell’armadio la divisa di papà

con le mostrine d’oro

brillava il prodigio

di un caro sconosciuto

e per quelle foto

del massacro sul treno

temuto

il frammento di granata sulla scrivania

con la data dello scoppio

faceva del nonno un gigante

e la sua guerra grande

draghi e teste con l’elmo

si animavano nel buio

e minacciavano voli infernali

e cadute

dal teatro wagneriano del salotto

la visiera nera della scherma

nella cassapanca del corridoio

era il volto di un morto

o di un sicario

lì per me nascosto

le prime gite furono

le trincee del Carso

vicino all’osteria

il cimitero di Redipuglia

Oslavia e l’ossario

e poi in sogno

una montagna di teschi

rotolava

con un’unica voce

bianca

scritta sotto

ogni estate tornava il viaggio

la guancia lacrimosa nel velluto

il cuore diviso che restava

che sferragliava di notte sull’Italia

e di nuovo la luce

il paese selvatico

la sgroppata

azzurra

su per la salita

lo scarto

dalla rocca alla piana

scandito forte

più sonante al centro

nel tamburo interiore

il contrappunto

del mandorlo lontano

dove mio padre

a batter rami contro il sole

col nonno e con gli zii

pareva un altro

millenario

l’acqua più pura

quella muschiata

degli abbeveratoi

mi tingeva il muso

di piccolo animale

mi sottraevo veloce

di mano in mano

alle madri lavandaie

la casa piena d’odore

come un tabernacolo

covava per me il suo vino d’eternità

nel piccolo bicchiere della botte

la vigna inselvatichita nella macchia

era la chiesa

il masso tra le spine

l’altare

là mi offrivo su un massacro di uve

al dolce languore canicolare

al duro dio del futuro

Marina Moretti riesce a comporre un quadrillage colorato, un canto della nudità, di ciò che potrebbe essere solo in bianco/nero perché “prodotto” del potere sempre più anonimo ed orizzontale, quel potere che teatralizza l’osceno e spettacolarizza il privato se non addirittura l’intimo al punto che la mattina grigia della tolleranza sembra provenire dall’eccesso del godimento notturno. Marina riesce a dare con estrema dignità il senso dell’opposizione, della duplicità/contraddizione, della resistenza. Ma è un rifiuto che dice sì alla vita in quanto la sua identità è da un lato positiva perché apre lo spazio della vita, riconoscendola là dove essa erompe come gioia, come attesa di essa. Saper dire di no, ma con la pratica, non è solo l’unica via etica percorribile per tutti coloro che poco si adattano al corso del mondo, ma è pure l’essenziale stesso della donna e dell’uomo di cultura così come dell’autentico religioso, di chi fa religio cioè mediazione tra l’uomo ed il sacro. Troppo spesso le risposte che implicano le nostre identità sono ricercate e date solo in termini giuridici. Me lo ha fatto osservare l’amico Raoul Kirchmayr, docente di filosofia, durante una pausa del convegno internazionale “Sartre e la critica della ragione dialettica, tradizione ed effetti” da lui organizzato a Trieste poco tempo fa. Ricordate? Pro o contro il divorzio; pro o contro l’aborto; pro o contro il ruolo preminente del marito; pro o contro la famiglia fatta solo da maschio e femmina; pro o contro la condanna degli omosessuali; pro o contro conservare la verginità; pro o contro gli immigrati; pro o contro lo spinello; pro o contro gli evasori. Come se non riuscissimo a liberarci dalla penitenza e dalla prescrizione (legale) per vivere la complessità e la complicazione della vita. Pensate, anche oggi, primi di novembre del 2010 le scuole superiori di Trieste sono state occupate improvvisamente e con grande efficienza dagli studenti. Una preside non ha saputo dire di meglio che “non so se gli studenti si rendono conto che stanno compiendo un atto illegale. Se continuano oggi l’occupazione domani faccio sgombrare con la forza”. Da una dirigente principale del registro educativo si pretende un po’ più di complessità: legalità (che riguarda la legge, il diritto positivo), liceità (che riguarda ciò che è consentito, la consuetudine anche), legittimità (che implica il diritto naturale e giusnaturalismo) forse potrebbero orientare diversamente lo spirito della contrapposizione sic et simpliciter che sembra utilizzato più per pararsi le terga che per altro. Ma ancor più nella politica vediamo quella rincorsa al giudizio della legge ad ogni costo per poi flettere repentinamente verso l’incredulità rivolta proprio agli operatori della giustizia che si sono attivati. Da ciò la necessità di un’epoché dell’identità friabile che ci consegna allo spettacolo come quintessenza del capitalismo globalizzato.

E per chi non pensa più che l’identità è anche funzione dei denari e finge che il vil denaro non conti come non conti ciò che si fa proponiamo le osservazioni che ci ha mandato Mario Sirti. Non vi posso dire molto di lui se non che è un pensionato ex metalmeccanico. All’incirca ha una settantina di anni. Ecco cosa ci scrive, pur cogliendo nel suo scritto qualche cosa che ha a che fare con il copia ed incolla ancorabile a qualche altra fonte di informazione: Alla domanda se si prepara a scendere in politica, Marchionne ha risposto con non chalance che non ci pensa nemmeno. Lui dice che continuerà a fare «il metalmeccanico». Senza polemizzare, mi piacerebbe chiedergli serenamente, si fa per dire, quanto guadagna «il metalmeccanico Marchionne». I dati sono stati resi pubblici dalla Fiat: nel 2009 il compenso ricevuto dall'amministratore delegato è stato di 4,78 milioni di euro di cui 1,35 milioni a titolo di bonus. Il presidente della Fiat, Luca Cordero di Montezemolo ha percepito, anche in forza della carica rivestita nella Ferrari, 5,17 milioni di euro. Un metalmeccanico vero guadagna circa 30 mila euro lordi e per guadagnare quello che Marchionne guadagna in un anno dovrebbe lavorare 160 anni. Senza retorica, non credo che Marchionne e Montezemolo possano dirsi “metalmeccanici”.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com